ミニ展「意外と知らない身近な鉱物」

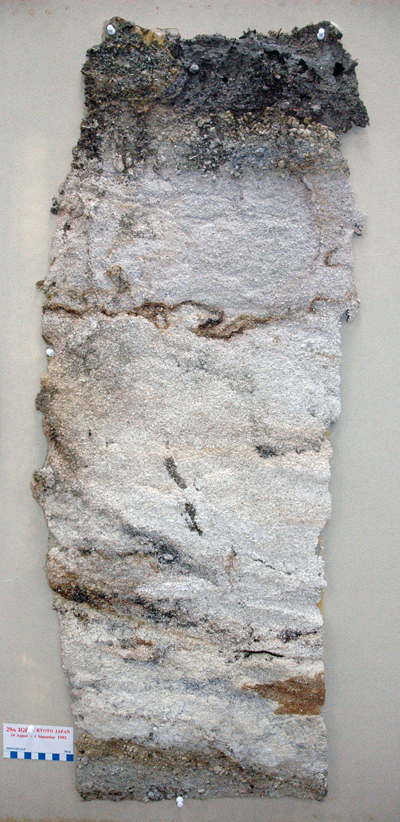

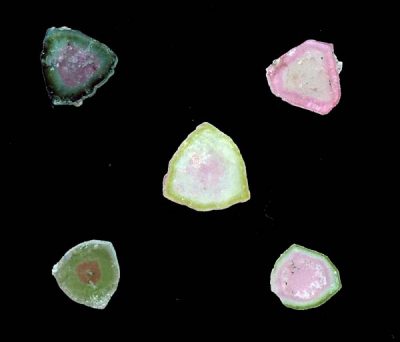

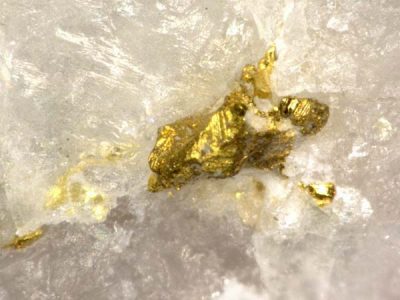

鉱物の種類は数千種類と言われていますが、地球上で見られる多くの岩石を構成している鉱物の種類は限られています。これらの鉱物は造岩鉱物と呼ばれています。

今回のミニ展では、身近にあっても意外と知られていない代表的な造岩鉱物について紹介します。

日時 令和4年5月21日(土)~7月24日(日)午前9時30分~午後5時

場所 博物館 エントランスホール

*見学は無料です。

*緊急事態宣言や新型コロナウィルス感染症の状況により急遽展示の中止や内容の変更の可能性があります