市史ミニ展示「学び再編ー終戦直後の暫定教科書ー」

昭和20年の8月の終戦は、日本の教育史の中でも大きな転換点です。

終戦直後の「暫定(ざんてい)教科書」などから、当時の教育の変化や物資難の様子を紹介します。

日時:令和4年7月16日(土)から9月18日(日)まで

場所:常設展示室内

ミョウバンの結晶づくりや鉱物の硬さ比べを通して、鉱物の初歩について学習します。

日時:7/30(土)・8/6(土)14:00〜16:00 ※2回連続のイベントです

場所:博物館 実習実験室

対象:小学4年生以上中学生まで(小学生は保護者同伴)。原則として全回参加できる方に限る。

定員:20人(保護者を含む)、応募者多数の場合は抽選。

申込方法:往復はがきに、①保護者を含む参加者全員(1枚につき5名まで)の氏名・学年(代表者に○)、②代表者の住所・電話番号、③返信用の宛名に住所・氏名を記入し、「鉱物教室」係宛に郵送。

申込期間:7月1日(金)〜7月15日(金)必着。

巡回ミニ展示 鎌倉時代初めの相模原の武士団 横山党

日 時:令和4年6月18日(土)~8月28日(日)

場 所:尾崎咢堂記念館 多目的室

休館日:毎週月曜日(祝日等にあたる時は開館)、7月19日(火)、8月12日(金)

※多目的室は7月7日(木)~11日(月)、第26回衆議院議員通常選挙において投票所として使用するため展示を観覧いただけません。(資料室はご覧いただけます。)

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」関連巡回ミニ展示「鎌倉時代初めの相模原の武士団 横山党」が、6月18日(土)から尾崎咢堂記念館にやってきました。

この巡回展では、津久井地域にも進出した相模原の鎌倉時代初期の武士団「横山党」や、13人の御家人の1人である和田義盛にまつわる相模原市内の伝承などを紹介しています。

この機会にぜひお越しください。

アステロイドデー2022スペシャルトーク

6月30日の「小惑星の日」を記念し、

第一部「小惑星を監視せよ!」

第二部「小惑星衝突を回避せよ!」

の二部構成で講演会を実施します。

※インターネット配信あり。配信ページはこちら

※詳細は日本スペースガード協会ホームページにてご確認ください。

【講師】

第一部:奥村 真一郎 氏(日本スペースガード協会)、浦川 聖太郎 氏(日本スペースガード協会)

第二部:平林 正稔 氏(オーバーン大学)※zoom出演、吉川 真 氏(JAXA宇宙科学研究所)

【日時】令和4年7月2日(土) 午後1時30分~3時30分

【会場】博物館 大会議室

【定員】100名(先着順) ※希望者は直接会場へ(申込不要)

【主催】日本スペースガード協会

【共催】相模原市立博物館(相模原市教育委員会)

【協力】JAXA、国立天文台、日本惑星協会、宮城県角田市、(公財)角田市地域振興公社、星空公団

七夕や星をテーマに、様々なイベントを開催します!

この機会に、ぜひ当館で「七夕」をお楽しみください♪

チラシのPDF版はこちら!

チラシのPDF版はこちら!

《期間》令和4年7月1日(金)〜7月7日(木)

*休館日 7月4日(月)

《時間》午前9時30分〜午後5時

《会場》博物館 エントランス

エントランスに設置する笹に、願い事を書いた短冊や七夕飾りを自由に飾れます!

相模原に伝わる、七夕伝承の解説パネルをエントランスに展示します。

相模原では七夕の前日に「天の川」などの文字や願い事を書いた短冊を立てて飾ったり、翌日に笹竹を近くの川に流したり、畑に立てたりする習慣があったようです。

エントランスに設置するオリジナルのインスタ枠で、「映える」写真を撮ることができます!

「映える」フォトスポットでチェキ撮影会を開催します!

日時:7月2日(土)①午前11 時から ②午後1 時から

会場:博物館 エントランス

定員:各回10 組(先着順)

※当日午前9 時30 分から受付で整理券を配布します。

厚紙や折り紙で自分だけの星のストラップを作ることができます。

参加者にはスペシャル短冊をプレゼント!

日時:7月3日(日)午前10時~午後3時(正午~午後1時を除く)

会場:博物館 エントランス

定員:30人(先着順)

※希望者は直接会場へ

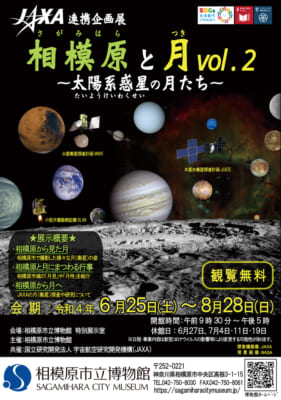

私たちがいる地球から最も身近な天体である月は、古くから人々に愛でられ、研究・探査が進められてきました。本企画展では、JAXAが取り組む地球の月探査や研究をはじめ、太陽系の惑星をまわる月(衛星)の探査や観測ミッションを紹介するとともに、相模原市内で撮影した月の星景写真や行事に関する資料を展示します。

チラシの詳細(PDF)はこちら!

〇会 期:令和4年6月25日 (土) ~ 8月28日 (日) 午前9時30分~午後5時

〇休館日:6月27日(月)、7月4日(月)・11日(月)・19日(火)

〇観覧料:無料

〇会 場:特別展示室

〇関連事業

☆★ 昼間の月を見よう!★☆ (終了しました)

昼間でも見える月(月齢24)について、天体観測室やテラスに設置する望遠鏡で観望します。悪天候の場合は、天体観測室の見学のみ。

日時:7月23日 (土) 午前10時30分~正午

会場:3F 天体観測室、天体観測テラス(1F 天文展示室側エレベーター前にお越しください)

定員:なし(時間内自由見学)

費用:無料

☆★ 講演会「火星衛星探査計画 MMX」★☆(終了しました)

プロジェクトにかかわるメンバーが講師となり、火星衛星探査計画MMXについて、解説します。

第Ⅰ部「火星の月、フォボス・ダイモスの謎に迫る」

講師:清水雄太さん(東京大学大学院工学系研究科)

概要:火星には二つの月、フォボスとダイモスがあります。フォボス・ダイモスは1877年に発見されて以降、何度か観測が行われてきましたが、まだ多くの謎に包まれています。フォボスの表面は真っ黒で、クレーターや溝などで凸凹しています。一方、ダイモス表面は比較的のっぺりとしているのに、南極には巨大な凹みが存在します。これらの謎を解明すれば、火星圏の成り立ちや生命や水のもととなる物質がどこから来たのかわかるかもしれません。一緒に謎多き火星の月について考えてみましょう!

第Ⅱ部「世界初づくしのMMXミッションの挑戦」

講師:逸見良道さん(東京大学総合研究博物館)

概要:火星衛星探査計画MMX (Martian Moons eXploration)は、フォボス表面をくまなく調べて、フォボスの土砂を地球に持ち帰るミッションです。これまでフォボスを周回したり、フォボスに着陸した例はなく、フォボス表面の状態はまだよくわかっていません。2024年に打ち上げられるMMX探査機は、フォボスの正確な色や形を測ったり土砂の成分や水の有無を調べ、探査車による観測、土砂の採取を行ったのち、2029年地球に帰還します。MMXで得られる情報は、将来の火星探査にも大きな助けになると期待されています。

日時:7月31日 (日) 午後2時~3時30分

会場:地階 大会議室

定員:100名(先着順、直接会場へ)

費用:無料

☆★ 親子天文教室「手作り望遠鏡で月を見よう!」★☆ (終了しました)

望遠鏡の仕組みを学びながら簡単な屈折望遠鏡を親子で作り、手作り望遠鏡にて月や天体の観望を行います(観望は当日晴れた場合のみ実施)。

日時:8月11日 (木・祝) 午後3時30分~8時45分

会場:地階 大会議室ほか

定員:申込み終了しました(7月24日)

〇展示構成

(1)相模原から見た月

相模原市域で撮影した様々な月(衛星)を紹介。月や太陽系惑星の衛星の基本情報や天文現象のしくみについて展示します。

(2)相模原と月にまつわる行事

十五夜の「月見」や二十三夜講等の「月待」といった、相模原市域における月にまつわる行事について、資料や写真等を展示し、月は古くから市民に愛でられ、信仰の対象であったことを紹介。月にまつわる図書や絵本コーナーも設置します。

(3)相模原から月へ

JAXAが取り組む太陽系惑星の月(衛星)探査関連の展示、小型月着陸実証機 SLIMや火星衛星探査計画 MMXを中心に、これまでのミッションの科学成果や最新の探査技術を紹介。衛星の模型や実物機器、探査で得られたデータや映像等について展示します。

〇主催 相模原市立博物館

〇共催 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

市内緑区には、相模湖や津久井湖をはじめ、奥相模湖・城山湖・宮ケ瀬湖の5つの湖(人造湖)があるのをご存じでしょうか。

これらの湖は、首都圏の水がめはもちろん、発電や観光など、いろいろな面で大きな役割を果たしています。それらの湖の位置や、特に相模湖に関わる資料を中心に展示します。

※この展示は、市民学芸員有志とともに実施しました。

現在開催中の舘野鴻絵本原画展「がろあむし 描かれた相模原の自然」の会期最終日の6月5日、舘野鴻さんトークショー第二弾(第一弾は会期初日の3月26日に実施)を実施することになりました!

舘野さんはこの展示の会期中に、3冊の新刊を刊行するなど、精力的に活動を展開しています。会期の最終日に、現在取り組んでいる仕事や、これからやりたいことなどについて、語りたおします!

~舘野鴻、これからの仕事を語りたおす!~

令和4年6月5日(日)11時~12時30分

場所 地階大会議室

定員 100名(当日受付順)

入場無料

※当日午後は、14時頃から閉館まで、展示室に舘野さんが在室します!

鉱物の種類は数千種類と言われていますが、地球上で見られる多くの岩石を構成している鉱物の種類は限られています。これらの鉱物は造岩鉱物と呼ばれています。

今回のミニ展では、身近にあっても意外と知られていない代表的な造岩鉱物について紹介します。

日時 令和4年5月21日(土)~7月24日(日)午前9時30分~午後5時

場所 博物館 エントランスホール

*見学は無料です。

*緊急事態宣言や新型コロナウィルス感染症の状況により急遽展示の中止や内容の変更の可能性があります

中央区田名の花ヶ谷戸地区土地区画整理事業(施行者:株式会社エム・レップ)に伴い、株式会社玉川文化財研究所により当麻遺跡第3地点で発掘調査が行われています。

現在、縄文時代の竪穴住居跡が50軒ほど発見されるなど、約5,000年前の大規模な集落跡の状況が明らかになってきました。

この度、当該発掘調査の成果を発掘調査現場において現地公開します。

調査員が調査状況を解説するとともに、土偶や石棒など出土した資料もご覧いただけます。

主催 相模原市教育委員会・㈱玉川文化財研究所

協力 ㈱エム・レップ

日時 令和4年5月14日(土)

午前10時~午後3時(全体説明は午前10時及び午後1時)※雨天中止

場所 当麻遺跡第3地点発掘調査現場

(中央区田名 国道129号線 塩田原交差点より南へ約200m)

参加 希望者は直接会場へお越しください

※感染症対策のため人数制限をします(先着500名)

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください

※JR番田駅より徒歩15分

※バスの場合 神奈川中央交通バス「原当麻駅」から「塩田原」10分 →徒歩3分

※バスの運行本数は1時間1便程ですので、事前にご確認ください

※会場への案内図は下記リンクのチラシに掲載しています

問い合わせ先 文化財保護課042-769-8371(平日開庁時間)

080-5866-4194(当日のみ)