巡回展示「尾崎行雄の不戦運動」

尾崎行雄は大正から昭和にかけて不戦運動を行いました。尾崎は当時の政治状況を鑑みて、他国を侵略するのではなく国民が住みやすい国になるような政策を行うべきだと考えました。そして軍事費を削減し、教育や農業に当てるよう訴えました。

この巡回展示では普選運動の内容や尾崎の不戦への強い思いを紹介します。

日時:令和4年9月1日(木)から9月30日(金)まで

場所:南区合同庁舎1階(ホール入口付近)

令和6年度の博物館実習について、以下のとおりお知らせします。

1 受入分野・定員

人文系:考古・歴史・民俗・自然 自然系:生物・地質・天文

各分野3名程度 合計18名程度(選考による)。

2 実習期間

共通実習3日間:令和6年8月6日(火)〜8日(木)

受入分野別実習6日間:9月末まで実施(各分野により日程は異なる)

合計9日間

3 対象者

以下の「博物館実習申込要領」を参照。

4 申込方法・期間

申込方法は以下の「博物館実習申込要領」を参照。

期間:令和6年3月1日(金)〜3月15日(金)期間内必着

※申込者について、面接による選考を行います。

5 面接日時

令和6年4月4日(木)午前10時から午後4時(予定)

※選考結果は申込者本人へ文書にてお知らせします。

6 申込関係書類

7 郵送・問い合わせ先

〒252-0221 神奈川県相模原市中央区高根3−1−15

相模原市立博物館 学芸班 長澤有史

Tel:042−750−8030 Fax:042−750−8061

メールアドレス:n.nagasawa.hi@city.sagamihara.kanagawa.jp

1921年(大正10)に開通した相模線は、今年9月28日に開業から100年を迎えます。また、1931年(昭和6)に相模線が相模原市域に延伸して90年、1991年(平成3)にディーゼルから電化され30年の節目でもあります。そこで、このたび博物館と市交通政策課と協働で、相模線に関するミニ展示を開催いたします。

休館日:8/30のみ

会 場:相模原市立博物館 エントランス

展示内容:

・博物館資料…「祝 相模線開通の歌」歌詞(昭和6年【1931】頃)、「茅ヶ崎海岸海水浴への相模線利用案内チラシ」(年不詳)

・相模線古写真(提供:JR東日本、村田孝氏)

・相模線市内7駅舎のスケッチ展示「思い出の駅舎めぐり 吉川啓二のスケッチより」(協力:相模原市民ギャラリー)

・現在の相模線写真「走れ!ブルーラインに夢乗せて 乗って夢みて楽しもう 205系ラストランへ」(協力:写鉄さがみはら)

観覧無料

その他

・新型コロナウィルスの影響により、休館、展示期間・内容の変更の可能性があります。

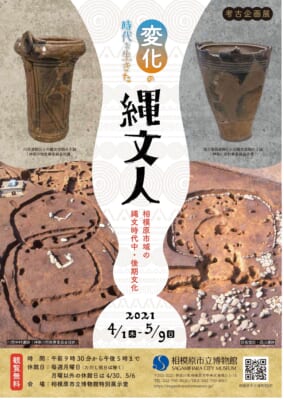

市内の縄文文化が栄えたおよそ4,000〜5000年前は、急激な人口変化が起こった変化の時代でした。当時の土器、石器、集落の様子などを紹介し、時代が変化する中で力強く生きた縄文人の姿を探ります。ぜひご覧ください。

期 間:令和3年4月1日(木)〜令和3年5月9日(日)

開館時間:午前9時30分〜午後5時

休 館 日:毎週月曜日(祝日を除く。)4月30日(金)、5月6日(木)

場 所:相模原市立博物館 特別展示室 観覧無料