- 祭り・行事を訪ねて(30)~神社の境内にある不動堂~南区磯部・ 磯部八幡宮~

- 祭り・行事を訪ねて(29)~屋敷神の稲荷を祀る~緑区根小屋・中野 地区~

- 祭り・行事を訪ねて(28)~正月飾りを燃やす稲荷講~南区下溝・ 新屋敷地区

- 祭り・行事を訪ねて(27)~団子焼きと道祖神~南区上鶴間本町・ 鵜野森・東大沼

- 祭り・行事を訪ねて(26)~「道祖神の小屋」作り②~南区古淵地区

- 祭り・行事を訪ねて(25)~「道祖神の小屋」作り①~南区原当麻地

- 祭り・行事を訪ねて(24)~「道祖神」を燃やす~町田市木曽町境川地区

- 祭り・行事を訪ねて(23)~正月飾りを作る~緑区根小屋地区

- 祭り・行事を訪ねて(22)~当麻・三嶋神社のナマスマチ

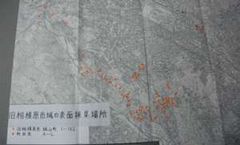

- 祭り・行事を訪ねて(21)~相原地区の秋葉信仰

- 祭り・行事を訪ねて(20)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~五部会

- 祭り・行事を訪ねて(19)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~本町自治会

- 祭り・行事を訪ねて(18)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~本町自治会の シメ縄張り

- 祭り・行事を訪ねて(17)~相模川の帆掛け舟の再現~磯部民俗資料 保存会の活動

- 祭り・行事を訪ねて(16)~南区当麻地区のオテンノウサマ~

- 祭り・行事を訪ねて(15)~相模原を代表する民俗芸能~三匹獅子舞

- 祭り・行事を訪ねて(14)~新たに作られた道祖神 南区上鶴間本町・ 金山神社~(平成23年4月)

- 祭り・行事を訪ねて(13)~中央区上矢部の薬師堂~(平成23年4月)

- 祭り・行事を訪ねて(12)~中央区上溝の元町観音堂~(平成23年4月)

- 祭り・行事を訪ねて(11)~与瀬神社の祭礼と精進衆(しょうじんしゅう) (緑区与瀬)~(平成23年4月)

祭り・行事を訪ねて(30)~神社の境内にある不動堂~南区磯部・磯部八幡宮~

南区磯部の磯部八幡宮は、磯部のうちの上磯部地区の鎮守で祭礼は9月5日(前日の4日が宵宮)に行われます。この神社の境内には不動堂があり、中に納められている木造の不動明王坐像(ふどうみょうおうざぞう)は江戸時代に制作されたもので、装飾的な意匠や技術に優れた仏像として相模原市の指定有形文化財となっています。 ところで、神社の境内に仏像が祀られているということを奇異に思われる方もいるのではないでしょうか。ここでは紙面の関係もあって詳しく述べることはできませんが、実は江戸時代までは神社と寺院は密接な関係(「神仏混淆(しんぶつこんこう)」「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」)にあり、神社の管理や祭祀を寺(「別当寺(べっとうじ)」)が行うことが一般的に見られました。そして、近世後期の天保12年(1841)に成立した『新編相模国風土記稿』によると、市内でも多くの神社の別当寺があったことが分かります。磯部の八幡社(現在の磯部八幡宮)も別当は仏像院という寺であり、八幡社には護摩堂があって不動が安置されていると記されていることから、不動像は仏像院の本尊であったことが考えられます。 この不動は特に火災除けにご利益があるとされ、祭祀は毎年3月28日に決まっていて今年(2012年)も午前11時から神社の総代の皆様が集まって実施されました。『相模原市史民俗編』によると、かつては別当の仏像院が祭りを執り行って護摩を焚いたといい、昭和32年(1957)頃までは子ども相撲が開かれたとありますが、現在ではこうしたことは無くなり、八幡宮の年間の行事の一つとして神職が祝詞を上げ、玉串を奉奠(ほうてん)するなど神式の作法に則って行われます。

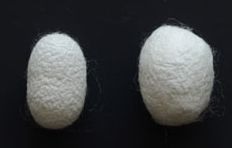

市内では、下溝地区の下溝八幡宮の境内にも木造の不動明王坐像(市指定有形文化財で江戸時代中期の作)があります。こちらも江戸時代には八幡社の別当寺であった大光寺の本尊であったものが、明治初期に神社と寺院の管理を神職と僧侶というように厳密に分ける神仏分離が行われた結果、大光院が廃寺となって不動像が下溝八幡宮の境内に祀られるようになったものです。このように、地域の神社に仏像が残されていることから「神仏混淆」(神仏習合)や別当寺、神仏分離といった日本全体の大きな歴史の流れを知ることができるのですが、そうした観点から改めて身の回りのことを見ていくと、さまざまな地域の歴史や文化が顔を出しているのに気が付きます。 なお、不動堂の中にはいくつかの棟札や絵馬のほかに、蚕の繭を詰めた額が2点あることにも注目されます。明治40年(1907)及び大正6年(1917)にいずれも地元の家から奉納されたもので、繭が三段ずつガラス入りの額の中に並べられており、後者に「9月吉日」とあることから繭がよくできたことを祝って奉納されたものと思われます。不動が火難除けのみならず養蚕に対しても信仰があったことを示す一方で、このような繭額というようなものは市内では他にほとんど例がなく、養蚕が非常に盛んだったこの地域にとって非常に重要な資料と言うことができます(民俗担当 加藤隆志)。

祭り・行事を訪ねて(29)~屋敷神の稲荷を祀る~緑区根小屋・中野地区~

前回の「祭り・行事を訪ねて(28)」では、地域全体で祀られている稲荷社での初午の行事(稲荷講)を記しましたので、今回は個人の家の屋敷神の初午について紹介したいと思います。 これまでにも「繭玉作り」や「正月飾り」などでこの欄に何回か登場していただいている緑区根小屋の菊地原稔さんは、自家での年中行事を今でもきちんと行われており、初午の行事も写真を撮らせていただきました。ただ、今年(2012年)の初午は2月3日で翌日の立春の前に当たったので、12日後の15日の二の午の日に行われ、昔から立春前には初午はやらないとのことです。 当家には屋敷神の稲荷社が「正一位稲荷(しょういちいいなり)」と「穴守稲荷(あなもりいなり)」の二社あり、前者は元々当家で祀っていたもの(かつては上側の県道の端にあり、道の拡幅のために現在は母屋の裏側に移されています)でどこから勧請(かんじょう)したものか不明で、後者は元々別の家のものでしたがその家が引っ越したため、屋敷跡を購入した当家で継続して祀っています。穴守稲荷は東京都大田区の羽田に鎮座する稲荷で、大鳥居の移転に伴う不思議な話が有名です。

この日の朝に両方の稲荷社に幟をあげ、榊や灯明のろうそくの他に藁を折って作ったツトと呼ばれるものとメザシ(または油揚げ。メザシか油揚げのどちらか)・お神酒・水をお供えします。ツトには赤飯や小豆飯を入れることが一般的に見られるものの、当家では洗った米を使います。また、メザシは二尾を水引で縛って祠の前側に吊り下げるようにします。

|

|

|

稲荷の手前に見えるのがツト、右上に掛かっているのが用意したメザシ

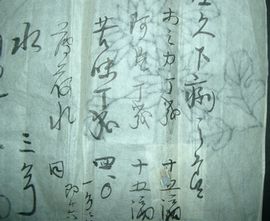

なお、この地区にはかつては個人の家だけではなく地区で祀る稲荷社もあり、この稲荷社も初午の時に20軒ほどで稲荷講を行っていて、会費制で回り番で宿が酒と肴を用意し、男衆が集まって飲み食いをしていました。現在、この稲荷講はなくなってしまいましたが、江戸時代末期の嘉永年間に作られた旗は残っているそうです。 『相模原市史民俗編』には、「年中行事と季節感」の章で初午について細かく記載されており、地域や家によってさまざまに行われていたことが分かります。それぞれの年中行事の中で、稲荷を祀る初午行事はやらなくなった所も多い一方で、他の行事に比べて形を変えながらも比較的行われている度合いが高いものの一つと言えます。今後とも、市内各地のさまざまな事例を集めていきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)

祭り・行事を訪ねて(28)~正月飾りを燃やす稲荷講~南区下溝・新屋敷地区(平成24年2月)

市内には集落の神社として、また、一族や個人の家々の神として非常に多くのお稲荷(いなり)さんが祀られており、今回紹介する南区下溝の新屋敷(アラヤシキ)地区にも稲荷社があります。元々はこの稲荷社の敷地は地区内の旧家である福田家の畑の一角にあり、福田家とともにやはり旧家の矢野家一族の守り神でしたが、後には稲荷社の回りも開発されるなど家数も増えたこともあって今では地区全体の神になっています。 各地の稲荷社のお祭りが行われるのが、2月に入って最初の午(ウマ)の日である初午です。新屋敷の稲荷社では、今年(2012年)は初午が3日で金曜日となるため、直後の日曜日である5日の午前中に稲荷講が行われました。福田家や矢野家で祀っていた頃には、初午に各家の中から宿を決めて集まっていたのに対し、現在では稲荷講世話人会と自治会で管理しており、通常の稲荷社の清掃などは平成16年に発足した世話人会が当たり、初午の際の稲荷講は自治会の中の組が毎年当番となって実施する(今年は7組)という形を採っています。 当日は、午前8時30分に7組の方々が稲荷社に集合してテーブルや椅子を出したり、稲荷社の幟旗(のぼりばた)を設置するなどの準備を行いました。ちなみに今の幟旗は二代目で、古い初代のものは京都の伏見稲荷から請けてきたとのことです。また、焚き火を燃やし、9時に稲荷社に全員でお参りして稲荷講が始まりました。ただし、稲荷講といっても特別に改まって何かをするようなことはなく、集まった人々が酒や茶を飲みながら1~2時間の間歓談するだけで、お参りに来た子どもたちにはお菓子などを配ります。その後、焚き火が消える頃に後片付けをして、掛かった経費の精算をして終了となります。

稲荷の祠(ほこら) 幟旗の準備 稲荷社へのお参り 実は、何の変哲もないように思えるこの行事の中で特徴的なのは、オタキアゲと称して各家の正月のお飾りを燃やしていることで、境内の一角に集められた正月飾りを焚き火にくべてその上に網を置き、赤飯やお神酒とともに稲荷社にお供えされた油揚げやめざしをあぶって食べながら話をします。「祭り・行事を訪ねて」の欄でもたびたび紹介しているように、市内では周辺地域を含めて、正月飾りは正月14日頃を中心に実施されるどんど焼き(団子焼き・セイトバライ)で処理するのが当たり前で、その火で団子を焼いて食べることは現在でも広く行われています。ところが新屋敷では昔からどんど焼きがなく、正月飾りは初午の際に燃やしていて、かつて子どもたちは隣接する堀の内や松原集落のどんど焼き(日之下地蔵横、大正坂下の十字路)に団子を焼きに行き、その際にはよそ者が来たというような目で見られたと言います。

神奈川県内では、2月1日に屋内の正月飾りを下ろし、これを初午の時に稲荷の祠の前でオタキアゲをするという所が各地に点々とあることが知られており(『神奈川県史各論編五 民俗』)、新屋敷もこれに該当するものですが、現在分かっている状況においては市内ではあまりない事例ということができます。他の地区では同様な事例がないか、今後とも注目していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

祭り・行事を訪ねて(27)~団子焼きと道祖神~南区上鶴間本町・鵜野森・東大沼

今年の団子焼き(どんど焼き)では、「祭り・行事を訪ねて(24)・(25)」で記した町田市木曽町境川や南区当麻の原当麻地区のほかにもいくつかの場所を訪れることができました。今回は、その中から道祖神を燃やしたり小屋を作ることと関連するいくつかの地区を取り上げることにします。 南区上鶴間本町の金山神社は「祭り・行事を訪ねて(14)」で紹介した新しい道祖神碑を建立した地区です。新しいものを作ったのは、以前よりあった道祖神碑を、境川地区のようにかつて火の中に投じていて傷みがひどくなったためで、現在では実際に燃やすことはなく、点火前に持ち出して前面に置くだけになっています。この地区で注目されるのは、点火する火種を神社の外側の辻になっている所で付けることで、これは古くはこの場所に道祖神碑があってその前で団子焼きをしていた名残りであり、新旧の道祖神ができて別の位置に移されても火だけは元あった所から持ってきていることが分かります。今年も例年通り、14日(土)の昼過ぎに点火してすぐに団子が焼けるように準備しておき、午後3時前には団子焼きが始まりました。

同じく道祖神碑を燃やす場に持ってきている地区に大沼があります。大沼では、日取りは異なるものの大沼神社(神社主催で毎年14日に実施)とふれあい広場(自治会主催。今年は8日の日曜日に実施)の二か所で団子焼きが行われており、いずれも点火する際に道祖神を前側に置いています。この2基とも昭和50年代に地元の工務店がそれ以前のものが傷んだために寄付したもので、取り外しができるようになっていて団子焼きに際して移動させられるように作られています(大沼地区には同じ工務店によるものがもう1基あります)。また、大沼ではかつて子どもたちが集落の各家から藁を集めて小屋を作って夜にはオコモリをして遊んでいたとか、昔から大沼では上と下の二か所で団子焼きをしていて、子どもたちが隣りで作った小屋を壊しに来るので外側には棘のあるバラの枝を結んで防いでいた、とのお話しなども聞くことができました。

今年は8日の日曜日に行ったところが多かった中で、9日(祝)の成人の日に実施した地区の一つが鵜野森自治会です。鵜野森では午後1時が点火の時間で、その10分ほど前に役員が会場となる子ども広場から少し離れた所にある道祖神碑に向かいます。そして、道祖神の前で天眼鏡を使って太陽の光で半紙に火をつけて、その火で灯明を灯して、道祖神に供えてみなで拝んだ後に、さらに油を掛けたお飾りに火を移して会場に運んで点火をしました。こうした行為もかつては道祖神の前で団子焼きを行っていたことを示しています。ここでは正月飾りが燃え盛る火で団子を焼く人々がいる一方で、バーベキューをするような施設が一角に作られており、そこに炭のようになった火を入れて子どもたちが危なくないようにして団子を焼く微笑ましい様子なども見られました。 今回取り上げたのは、今年行われた行事の中でもかつての様相の一端を残すものですが、もちろん市内では古くからあまり変化していないところや大きく変わったもののほか、新しく始まった地区もあります。これからも正月14日前後の一年に一度行なわれるこの行事について、なるべく多くの事例を調べ、報告していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

祭り・行事を訪ねて(26)~「道祖神の小屋」作り②~南区古淵地区

前回の「祭り・行事を訪ねて(25)」で紹介した原当麻地区と同様に、「道祖神の小屋」を作っているところに古淵地区があります。古淵の団子焼きは、地域の鎮守である鹿島神社境内裏手を会場として、例年、曜日に関係なく14日に点火となっており、自治会などとは関係なく古くから住んでいる人たちを中心に行われています。 準備は、当日の午後に、神社役員が木で枠組みを立てて藁で小屋状のものを作り、7日を過ぎると各家から神社の境内の一角に出されるお飾りやお札などを内側に詰めていきます。この藁の小屋は「道祖神のお宮」などと言われますが、特に中に道祖神があるわけではなく、そもそもこの地区には道祖神碑は見あたりません。また、小屋の隣りには、毎年その場所を使っている少しくぼんだ所があり、ここにはたくさんの枯れ枝などの木の枝を積み上げるほか、お飾りなどが置かれることもあります(こちらのものは特に名称はありません)。

道祖神のお宮 道祖神の小屋の奥に別に燃やすものが見える あたりが暗くなった午後5時頃が点火の時間で、先に小さな道祖神のお宮に火をつけ、燃えているお宮の火を移すようにして大きな枝を積んだ方も燃やします。点火直後はあまり人もいないものの、次第に団子を三つ又に挿した木の枝を持った人々が集まってきて団子を焼き出します。ここでは団子は各家で作ったものを持参し、かつては団子焼きはお蚕さんのお祭りで、そのために団子を繭の形にしたとのお話を伺いました。そして、なかには焼いた団子を、その場で隣りの人が焼いたものと取り替える「トッケエ団子」をしている様子を見ることができました。このような焼いた団子を交換することは、かつては各地で行われていたことが分かっており、特に前年に蚕が良い繭を作った家の団子を欲しがったとの話もありますが、現在、実際にトッケエ団子を行っている地区はほとんどないようです。

先に道祖神の小屋を燃やす 団子焼きの奥で、少し遅れて 大きなものにも点火する。 トッケエ団子で、焼いた団子を取り替える 原当麻では、作った藁の小屋をそのまま数日間置いてから燃やすのに対して、ここでは石の道祖神碑がないのにもかかわらず「道祖神のお宮」と呼ばれるものを当日に作ってすぐ燃やしてしまうことや、道祖神のお宮とは別に大きな燃やすものを作っていることが特徴です。また、「祭り・行事を訪ねて(24)」で触れた境川対岸の町田市木曽町の境川地区でもかつては藁の小屋を作っていたとの伝承があるなど、境川を挟んだ両者の関係も注目されます。いずれにしても古淵地区の団子焼きは、市内の中でも古い様相を残しているものの一つと言うことができます(民俗担当 加藤隆志)。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(25)~「道祖神の小屋」作り①~南区原当麻地区

前回の「祭り・行事を訪ねて(24)」で紹介した道祖神石碑を焼くことと並んで、どんど焼き行事の中で現在でも行われている特徴的なものとして「道祖神の小屋」を作ることがあります。これは道祖神やその他の石仏を覆ったり、その近くに藁で小屋状のものを作ることで、かつて作ったとする伝承は各地にありますが今でも田名や当麻の一部の集落や古淵などでは見ることができます。ここでは、今年(2012年)の当麻・原当麻地区の状況を紹介します。

道祖神の前にお仮屋を作る(9日) 原当麻では、団子焼き・どんど焼き・セイトバライなどと呼ばれるこの行事を近年では成人の日としてきたのに対し、今年は本来の当たり日が土曜日になったため14日(土)に行いました。ただ、その前の9日の成人の日の午前中に地域の氏神である浅間神社の世話人が集まり、道祖神の前に各家から出された正月飾りを使ってお仮屋という小屋を作り、また、浅間神社の奥側の広くなった場所(浅間神社の元宮があった所)に木の枝やお飾りを円錐形に積んでいきます。お仮屋は長さが約六尺(約1m80cm)で出されたお飾りの中から神棚に供えてあったものを使って作り、屋根には両側に太い注連縄(しめなわ)を海老のように曲げて立派に飾ります。元は神社の前側を出た、県道の端に道祖神の石碑があってお仮屋もこの場所に作っており、道祖神を現在地に移してからはお仮屋の場所も同様に移っています。 点火は14日の午前8時で、市内でも相模川に沿った南部地域や津久井地域の一部などでは、昔から朝方に火を付けたとする地区があり、原当麻もこうした所になります。実は今から10年ほど前の2004年にもこの地区に展示の関係で訪れたことがあり、その際には朝7時に点火で、かつてはさらに前の6時だったということでした。こんなに早くては子どもが団子を焼きに来られないということで、今回は8時に点火ということとしたそうです。点火すると木立の中でかなり火が燃え上がり、そのうち親子連れを中心に、地区の人々が三つ又の枝に団子を付けたものを持って集まってきて団子を焼き始めます。中には「奉納道祖神」と書いた書初めを枝に付けている人もいて、書初めを火に近づけるとあっという間に半紙が燃え上がります。焼いた団子を食べると風邪をひかないとされるとともに、書初めが高く上がると字が上達すると言われています。

朝方に点火する(14日) 書初めを団子の枝につけて燃やす人 団子焼き ここで注目されるのは、しばらくすると道祖神の前に作られていたお仮屋を運んできて火に投じて燃やしてしまうことで、この地区のお仮屋が姿を見せるのは一年間のうちのわずか数日間だけで、どのような形のものかを実際に確かめるにはこの間に来て見るしかないということです。同じ当麻地区の中でも昭和橋に近い中・下宿では、団子焼きの前に作った小屋を燃やすことはせずに来年までそのまま置いています。また、かつては大きな小屋を作り、子どもたちがその中に入って夜中遊んでいたとの伝承も残っています。「道祖神の小屋」にも地区によってさまざまな形態があり、変遷も見られたことがわかります(民俗担当 加藤隆志)。

途中でお仮屋を運ぶ お仮屋を火に投じて燃やす 中・下宿では、1年中置いておく。 左は地神塔 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(24)~「道祖神」を燃やす~町田市木曽町境川地区

今年(2012年)も正月8日から15日にかけて、団子焼き(どんど焼き)の行事が賑やかに行われ、私もできるだけ各地を回り、多くの行事の様子を見せていただきました。その中には大変特徴的なことを行っている地区がありますので、この欄でいくつかの地区の状況を報告したいと思います。 かつてのこの行事では、各家の正月飾りとともに地域で祀る道祖神の石碑を実際に燃やしてしまったとの伝承が残されており、「祭り・行事を訪ねて(14)」でも少し触れましたが、市内でもいくつかの地区でこうした話を聞くことができます。これは現在ではほとんど無くなっていますが、南区古淵地区の境川を挟んだすぐ対岸の町田市木曽町の境川地区では現在でも道祖神の石碑を燃やしています。ここには正面に「道祖神」と刻まれ、文化5年(1808)7月の銘がある石碑「セイノカミと呼ばれていました」が祀られていて、近年までこの石を燃やしていました。しかし、毎年のことなので傷みがひどく、現在は平成20年(2008)に新しく造られたものを燃やしており、以前のものはどんど焼きを行う八坂神社の境内に祀られています。

どんど焼きが行なわれる八坂神社 八坂神社の境内に祀られている古い「道祖神」 今年の境川地区のどんど焼き(かつては「団子焼き」と言った)は、年が改まってすぐの1月8日(日)に行われました。当日は午前中に境川自治会と隣りの中原自治会の皆様が集まって準備に取り掛かりました。中原自治会が加わったのは今年からで、正月のお飾りをゴミとして出していたのに対しどんど焼きをやりたいとの希望があり、普段から会合などをともに行っている境川自治会と一緒にやることになったとのことです。 準備では、まず三つ又の枝作りから始まり、燃やすお飾りを積み上げて円錐形に作ることや集まってくる人々に配る団子を作ることと並んで、いつも置かれている路傍の祠から道祖神の石碑を運んできて燃やすものの前に数メートル離して置き、両者を注連縄(しめなわ)で結んでこれにも各家から出されたお飾りを下げていきます。

道祖神の飾りつけ 円錐形に積み上げたお飾りから道祖神までつなげる 点火は午後1時で、辰年生まれの今年の年男と年女が道祖神のところに火を付け、この火を注連縄や大きい方にも移して燃やします。後は火勢が弱まって熾きが出来たら、集まった人はそれぞれ配られた三つ又の枝に3個挿した団子を焼き、焼けたものはその場で食べたり持ち帰ったりします。点火して一時間ほど経つと燃やした道祖神を一輪車に乗せて元の場所に戻しに行き、また来年まで同じ場所に祀られることになります。

道祖神のところから点火 団子焼き 道祖神を元の場所に戻す この行事は以前は田の中とか、40年ほど前には道祖神の石碑の前で行われていたといい、今は自治会の主催なのに対してかつては子どもたちの行事でした。また、当時は子どもたちが麦わらを農家から集めて小屋を作ったりしたというお話しも伺いました。注目されるのは境川対岸の古淵地区では今でも道祖神の小屋が作られており、この小屋を14日に燃やしています。今回紹介したのは相模原ではなく町田市の事例ですが、古くは各地で行われていたと考えられる道祖神の石碑を実際に燃やすということが現在も行われているとともに、相模原の民俗を捉える意味においても市内に隣接する地域の事例として大変重要なものの一つと言うことができます(民俗担当 加藤隆志)。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(23)~正月飾りを作る~緑区根小屋地区

かつて農家が数多くあった時代には、正月を迎えるに当たり、玄関などさまざまな所に飾る正月飾りを各家で作っていました。現在ではこうした自家製のお飾りを見かけることはほとんど無くなってしまいましたが、たまたま昨年(平成23年)の暮に、久しぶりにお飾り作りを見させていただくことができました。

お飾りを作る菊地原さん 緑区根小屋地区の菊地原稔さんは今でも毎年お飾りを作られています。ちなみに当家は「祭り・行事を訪ねて(6)」の繭玉団子作りでも紹介しており、この他の古くからの年中行事も行っておられます。2011年のお飾り作りは12月30日の午前中に行われました。普通、このようなお飾りは、29日や一夜飾りはいけないとして31日に作るのは忌まれることが多いのですが、当家では昔から30日に山に材料とする榊(さかき)を取りに行って、31日に作っていました(これからは大晦日は忙しいので30日に作るとのことです)。この地区では正月飾りに榊と松を使う家が半々だったとのことです。 まず最初に作ったのが神棚用のものです。榊に藁(わら)で編んだ飾りを巻きつけ、真ん中にはユズリハとウラジロ・ダイダイ、裏側には折った半紙を取り付けます。ユズリハなどは買い、縛るのには水引を使います。神棚の中には大神宮・年神・水神などのお札があり、新しいものを入れます。通常は新しいお札を飾ると古いものは取り出して14日などの団子焼きで燃やしてしまうのに対し、当家では古いものも片付けないで溜めておきます。次に、家の中の十畳間の神棚に近い方の鴨居に付ける長い注連縄(しめなわ)を作ります。これは藁で縄をなってつなげて下のハカマの部分を出したものです。藁は上側の縄にするところだけを叩き、「ゾベになえ」と言って荒っぽく、普段とは違って左縄になっていきます。向かって左から七五三にハカマを出し、七と五の間に半紙を折ったものを差し込みます。

神棚のお飾り 十畳間の注連縄 屋敷の入口のジョウグチの所には両側に榊を2本立てます。菊地原さんが子どもの頃には庭に4本の榊を立てて、それを囲うように注連縄を付けたものを作っていて、庭が子どもの遊び場だったのでそれが嫌だったこともあり、今では庭の榊はやめてジョウグチに杭を打って榊を結び付け、お飾りと半紙を水引で縛ります。最後に、ジョウグチ用の飾りよりも細いお飾りを榊に結んでやはり折った半紙を挟みこんだものを、納屋・倉庫・倉・穀倉(かつて穀物を貯蔵した建物)・稲荷二つに飾ってこの日の作業は終了しました。また、前日の29日には、屋敷の上側の道沿いにある当家で管理している地蔵様の掃除やお飾りをしたそうです。 これらの正月飾りは正月7日の朝にお神酒(みき)を供えた後に下ろして、団子焼きの場所に持っていくことになります。なお、市内では正月飾りとして、「年神棚(トシガミダナ)」という正月に訪れる神のための棚を作ることがよくありますが当家では作っていません。 菊地原さんによると、おそらくこの年に正月飾りを作ったのは近所に一軒もないとのことで、古くからのこうした行事を行い、伝えていきたいと仰られています。これからも多くの行事を見せていただき、機会を捉えてこの欄でも紹介していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

ジョウグチのお飾り 建物にお飾りを付ける 年神棚(上九沢・2012年)ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(22)~当麻・三嶋神社のナマスマチ

南区当麻の芹沢集落は、時宗の開祖である一遍上人ゆかりの無量光寺の東側に位置し、やはり一遍によって建立されたと伝える三嶋神社を祀っています。そして、かつては11月15日に、現在ではその付近の土曜日に行われている三島神社の祭礼の「ナマスマチ」は、これから紹介するように非常に特徴ある内容が現在でも見られます。 この祭礼では、大根を薄く削り、酢と砂糖で味付けをしたナマスが参加者に出されることからナマスマチと呼ばれており、ナマスの上には、これも酢と砂糖を効かせたナマスノコと呼ぶマグロのブツを二切れくらい乗せます。さらに、ナマスとともに一人ひとりに付くのが、鯖と大根・里芋を醤油と砂糖の味付けで煮たもので、これらを一皿に盛り合わせます。氏子がみな農家だった時代には大根とともに里芋も5個ずつ持ち寄ることになっていたと言います。こうした料理を食べる箸は、祭礼当日に神社裏手の細い篠竹を伐り出して作ります。ナマスなどは参列者が食べるだけで特に神前に供えたりすることはなく、かつては料理の準備など全部男によって担われていましたが、今では女性も加わって行われています。

専用のカンナでナマス用 の大根を削る (2011年撮影) 篠竹で作られた箸 (2011年撮影) ナマスノコが乗せられたナマス(左手前) と鯖・大根・里芋の煮物(右手前)が 一人ずつ出される(2007年撮影)

神官と住職が並んで座る (2007年撮影) ナマスの用意などの諸準備を午前中に行い、午後1時からいよいよ祭りが始まります。ここで目に付くのは神官とともに無量光寺の住職が並んで座ることで、祭式ではまず神官による祝詞の奏上の後、住職による般若心経(はんにゃしんきょう)の読経がなされ、玉串奉奠(たまぐしほてん)となります(玉串奉奠は住職も行います)。当麻地区では、「祭り・行事を訪ねて(16)」で紹介した市場・宿・谷原集落の天王祭(てんのうまつり)でも神輿に対して無量光寺の住職が読経をするなど、神社の祭礼に対しても無量光寺が関わりを持っていることが分かります。そして、一連の祭式が終了すると、神前にお供えしてあったお神酒を下ろし、机を挟んで氏子が座っている両側の下座から上に向かって酒をついでいき、役員の発声で乾杯をしてナマスや鯖の煮付けなどを篠竹の箸で食べながらの歓談となります。

年番の引継ぎ 新旧の年番が盃で酒を飲む (2007年撮影) しばらくすると神官と住職は退席し、それから年番(ナマスマチなど神社関係の仕事をする一年交代の役)の引継ぎが行われます。新旧の年番が自治会長と宮世話人の立会いの下に、それぞれ盃で酒を飲んで引継ぎとなります。実際には翌年の三月末(年度末)まで年番の任期があるものの、昔はナマスマチの時に変わっていたことの名残りではないかと言われます。この後、しばらくの間は飲食が続き、翌日は朝から片付けをした後、ハチアライといって残ったナマスや神前に供えられていたアジを焼いたものなどを肴に一杯飲み、やはり供えられていた鏡餅なども小さく切って出されます。 祭りの時にナマスをはじめ鯖と大根・里芋の煮物を作って食べることは、周辺の集落には見られず大変に珍しいものです。また、江戸時代までの神仏混交の様相を残す神官と住職の同席や、年番の引継ぎを盃事として行うなど特徴ある要素も保たれ、市域のさまざまな祭りの中でも特に注目されるものの一つと言えるでしょう(民俗担当 加藤隆志)。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(21)~相原地区の秋葉信仰

私たちが日々の生活をしていくに当たってはいろいろな心配事があり、火災もそのうちの一つです。一度火事になれば、自分の家ばかりか近所が燃えてしまうことも起こりかねません。こうした火事にならないように祈る神仏や行事が市内各所で見られ、現在でも行われている地区があります。今回は緑区相原に残る二つの行事を紹介します。 相原・森下の大門講中は「祭り・行事を訪ねて(10)」で榛名講を紹介した地区で、春の雹除け(ひょうよけ)としての榛名講に対して秋には秋葉講が行われています。秋葉神社は静岡県の天竜川上流にあるものを本社とし、火災除けの神として市内でも広く祀られてきました。 今年(2011年)の大門地区の秋葉講は、11月13日(日)の午後7時から近所の料理屋を会場に会費制で行われました。正面には秋葉神社の掛け軸と、隣りには地区内にある華厳院(けぞういん)から出されたお札が竹に挟んで置かれています。当日の参加者は11名の方で、まず春からの自治会や神社に関わる報告などがあり、その後は宴席に移りました。華厳院のお札は、秋葉講が終わってから後で述べる灯籠の所に持っていって立てます。かつての大門地区の秋葉講は、保管されている帳面によると10月17日に3軒ある当番のうちの1軒に集まり、各家から白米と菜代のお金を集めて行われていたようです。

会場正面に飾られた掛け軸とお札 講中に残る秋葉講の帳面 宴席の様子

秋葉山常夜灯当番の 順番が書かれた板 大門講中も含まれる森下地区にはもう一つ、秋葉信仰に係わる行事が見られます。森下自治会館の向かい側にはいくつかの石仏が並んでいてその中の一つに「常夜塔」と記された灯籠があり(現在は旧塔が壊れたため再建されたもの)、先に述べた大門講中の秋葉講のお札のほか、春の榛名講のお札も講の終了後には灯籠の所に立てられます。 そして、森下では地区全体の古くからある家々に「秋葉山常夜灯当番順番氏名」と書かれた板が順番に回っており、板が回ってきた家では、夕方暗くなってからこの灯籠にろうそくを点しに行きます。板に書いてある順に各家を回っていき、来るとすぐに行って翌日には次の家に送るのを基本に、場合によってはしばらく置いておいたりとその家の都合でいろいろあるとのことです。また、板は平成13年1月吉日に作り直されたもので、両面に86名が書かれていますが今は実際に灯籠に火を付けに行っている家は70数軒ほどと言います。

灯籠のろうそくに火を灯す 今回は阿部幸子さんに お世話になりました こうした秋葉信仰に関わる行事は、以前は各地にあったことが報告されているものの今では非常に珍しくなっています。相原地区のこれらの行事も長く続いていって欲しいものです(民俗担当 加藤隆志)。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(20)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~五部会

山車の清掃 上溝の五部会は現在の元町・田中・本久の三自治会の範囲で、古くから地域の結びつきが強く、オテンノウサマの神輿や山車も一緒に所有していたと言われています。ちなみに、五部会の神輿は文化六年(1807)に半原(愛川町)の大工が作ったもので、現在上溝に残っている神輿としてはもっとも古いもので(昭和57年[1982]に大修理)、山車は明治10年(1877)作と伝えられています。 五部会では、7月1日は道切りのシメ縄張りとともに太鼓開きで、この日からお囃子の練習が各地区持ち回りで行われます。また、上溝地区の各自治会では祭り本番(本宮)の前日の宵宮に神輿へのミタマ入れとなりますが、ここ五部会では宵宮の前日(2011年は22日[金])に朝から三自治会の大勢の方が集まって神輿や山車の準備を行うほか、上溝の通りに面したところにお仮屋を設営します。そして、午後3時からお仮屋に安置された神輿に亀が池八幡宮の神官によってミタマ入れがなされました(本町自治会もこの日にミタマ入れとなります)。

神輿の飾りつけ お仮屋の設置 お仮屋に安置された神輿 五部会で注目されるのは、本宮の神輿の氏子回りに際して最初に亀が池八幡宮に行く点です。かつては上溝の各集落の神輿は本宮の昼過ぎに神社に集まってお祓いを受けてから地区に戻って氏子回りとなり、その後、上溝の本通りに出て夜遅くまでにぎやかに担ぎましたが、現在はすべての神輿が神社に向かうわけではなく、五部会と丸崎・虹吹地区の神輿が亀が池八幡宮でお祓いを受けています。

神輿出発前の手締め 自治会の範囲が広い五部会では、神輿がお仮屋を出発したのは今年(2011年)は午前8時30分で、大当番(五部会長)の挨拶や乾杯、神輿連会長の手締めなどの後に堂々と担ぎ出された神輿は、相模線の線路などを越しながらまず亀が池八幡宮に向います。神社では大人の神輿・子ども神輿ともに鳥居から境内に入り(山車は外で待つ)、ひとしきり揉んだ後に社殿の前に置いて役員一同が宮司からお祓いを受け、それから五部会の自治会の範囲を本久から田中、元町の順に氏子回りを行います。途中、高齢者福祉施設などに寄ってお囃子や神輿振りを披露し、ひと時の間、祭りの雰囲気を高齢者の方にも楽しんでいただくといった微笑ましい様子も眼にすることができました。氏子回りが終わると他の地区とともに街中に集合し、勇壮な神輿の渡御と山車の巡行が繰り広げられることとなります。

相模線ガード下をくぐる神輿 社殿前に置かれた神輿 宮司のお祓いを受ける 現在の「上溝夏祭り」は、以前のオテンノウサマの祭礼を基に時代によって移り変わってきたことは間違いありません。それでも五部会の神輿が神社に向うことは、この祭りのかつての様相の一端を知る上で重要な意味を示しています。(民俗担当 加藤隆志) ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(19)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~本町自治会

本町自治会のシメ縄張りで取り上げたように、祭りの準備は7月1日から行われる所が多く、神輿の渡御(とぎょ)と山車の巡行をする本宮(2011年は24日[日])の前日の宵宮(2011年は23日[土])には、自治会ごとにお仮屋を設置して神輿を安置します。 それぞれのお仮屋に亀が池八幡宮の神官が回って神輿のお祓いとミタマ入れをしていきますが、本町自治会と五部会(元町・田中・本久自治会の範囲)では、宵宮の前日の金曜日に別にミタマ入れが行われています。 本町ではこの日ではなく事前にシメ縄を張った横にお仮屋を作っておき、当日は神輿や山車の準備をして神官が来るのを待ちます。午後4時から自治会長や役員が並ぶ中で神輿のミタマ入れが厳かに行われ、これ以降は神様が神輿に宿っているため、祭りが終了してミタマが抜かれるまではたとえ深夜であっても、誰かが神輿のそばにいて番をします。また、お仮屋の所は場所が狭いこともあり、ミタマ入れが終わると本町の山車は少し離れた場所に移動していき、ここで宵宮を待つことになります。そして、宵宮の夕方から夜にかけて、上溝の駅前通りなどを歩行者天国にして山車の巡行が行われ、各地区の山車が集まって来てにぎやかにお囃子が奏でられます。なお、本町自治会の山車は明治40年(1907)に八王子市横山町から譲り受けたものともいわれ、元は二階部分があり、その上に豪華な天照大神の人形が乗った人形山車であったことが大正初期頃の写真によって確認できます(『相模原市史民俗編』334頁)。

宵宮前日に行われるミタマ入れ 本町自治会の神輿 本町自治会の山車 (古くは人形山車だった)

神輿は時として左右に大きく振られる 祭り本番の本宮には各自治会で神輿が「氏子回り」をします。大きな提灯や幣束を先頭に、神輿(子ども神輿が後ろに付く)と山車が氏子の範囲を回るもので、本町自治会では午前10時45分出発で氏子回りを行い、神輿は途中、幾度となく左右に大きく振られ、一層勇壮な姿を見せます。かつての神輿は「走り神輿」でワッショイ、ワッショイと声を掛けながら走るように通りを往復したとのお話しも伺いました。本町自治会の神輿は文久元年(1861)に寒川村の神輿を移籍したと伝えられています(昭和61年[1986]に大改修を実施)。 夕方までに上溝の各地区の神輿は氏子回りを終え、いよいよ20基以上の神輿(こども神輿を含む)と8台ほどの山車がすべてメイン会場に集まり、各神輿が激しく揉み合い、祭りは最高潮に達します。薄暗くなると神輿にはたくさんの提灯が装着され、より一層華やかさが増すかのようです。相模原市を代表する祭りの一つである「上溝の夏祭り」は、今後とも多くの人々の思いを受けて盛大に行われていくことでしょう。(民俗担当 加藤隆志) ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(18)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~本町自治会のシメ縄張り

毎年、7月下旬の土日に行われている「上溝夏祭り」は県北最大の夏祭りの一つであり、30~40万人もの人出を数える相模原市を代表する観光行事です。また、江戸時代後期の神輿が何基か残されていることから、この頃にはすでに、祭りがある程度盛大に行われていたと考えられています。古くは祭りのことをオテンノウサマといい、祭り自体や神輿そのものをオテンノウサマと呼ぶことが今でもありますが、現在は相模原市の祭りとして「上溝夏祭り」が正式の名称となっています。今年(2011年)の上溝夏祭りは7月23日(土)と24日(日)に、例年のようににぎやかに実施されました。 神輿の渡御(とぎょ)や山車の巡行が行われる本番を前にして、上溝の多くの自治会では7月1日から祭りの準備に取り掛かります。 まず朝には長い竹を伐り出し、自治会館の前や自治会の境などにシメ縄を張った二本の竹を立てます。これを「シメ張り」といい、道切りとして集落に悪い病気が入ってこないように立てるとされています。ここに掲げた写真は今年の本町自治会のシメ張りの様子で、長さは約7m、8人掛かりで1時間30分ほどで完成しました。かつては集落境に、隣りの集落同士が競うようにシメ張りをしたものの今では少なくなり、本町では上溝商店街の駐車場の所(この奥に自治会館や本町でお祀りしている不動堂と大鷲神社などがあります)の1か所だけになったとのことです。

竹に縄を結びつけている様子 シメ縄を張った竹を立てる様子 駐車場入口に張られたシメ縄 また、1日は「太鼓開き」の日でもあり、この日から祭りの際に山車に乗るお囃子の練習を始める自治会が見られます。本町では、2日から自治会館において祭り当日までの数日間、夜の7時から9時にかけて保存会の会員によるお囃子の練習が行われました。 かつて上溝の中でも久保と番田集落では神輿がないばかりか担いではいけないとも言われ、オテンノウサマを行いませんでした。しかし、現在の「上溝夏祭り」はそんなこともなくなり、上溝の地区全体が加わる祭礼として賑わいを見せています。車の通行を止めた中を実に勇壮に担がれる神輿や賑やかにお囃子の音を奏す山車があまりにも有名ですが、このシメ縄張りのように、地域のお祭りにはさまざまな準備がなされ、多くの人々の協力があって行われていることが分かります。(民俗担当 加藤隆志) ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(17)~相模川の帆掛け舟の再現~磯部民俗資料保存会の活動

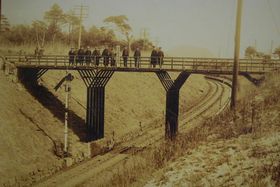

現在では、大きな川というと橋が架けられ、そこで車が渋滞する交通をさえぎるものと捉えられがちです。しかし、今から八十年ほど前の昭和初期までは、相模川でも船を使って盛んに上流と下流を結ぶ物資の運搬が行われ、上流の津久井方面からは薪や炭などの山の産物が、下流の河口部からは米や肥料・日用雑貨などが運ばれ、また、砂利の運搬にも活用されるなど、地域の人々の生活において重要な役割を果たしていました。 荷物を船で運ぶには、上流から下るのは川の流れにそのまま乗れば良いのに対し、問題は下流からあがってくる場合です。この時に大切だったのが帆であり、特に春から夏にかけて吹く南風を帆一杯に受けて川を遡れば、河口部の須賀(平塚市)から緑区の小倉まで半日ほどで行くこともできたと言います。ただ、それも風があればで、風が吹かなければ船に縄を掛けて人間が引っ張り上げ、どうしても船が川岸に寄ってきてしまうために、一人が棒で船を押すなどして数日かかって上げてきたというような話も残されています。

かつて見つかった帆 今では、すっかりなくなってしまったかに見える帆掛けの技術を、今でも伝えているのが南区の磯部民俗資料保存会です。この会は地元に残るさまざまな民具やその他の資料を集め、後世に引き継いでいくことを目的に地域の皆様によって昭和53年(1978)に結成されました。その後、明治頃に使われていた高さ約5mの帆が見つかり、帆掛け船の船頭経験者の方に紐の結び方など、技術の指導を受けて帆掛け船を復元しました。そして、昭和61年からは実際に相模川に帆掛け船(船はかつての物資運搬用のものがないので別の船で代用)を浮かべており、近年では毎年8月第一日曜日に「帆掛け船復元実演会」を開催し、その技術を披露するとともに、希望者は帆掛け船に伴走する船に乗船するなど、夏の風物詩として親しまれています。 今年(2011)も8月7日(日)に磯部頭首工の上流付近で実演会が行われ、多くの見学者が訪れました。船の走行には4~5mほどの風速が最適とされていますが、今回は吹く風が今一つ弱かったものの、それでも帆に風を一杯に受けて上流に向けて進む興味深い姿を見ることができました。

帆掛けの準備 相模川を遡る帆掛け舟 磯部民俗資料保存会の皆様の長年に渡る活動は、大変貴重なものであることは言うまでもありません。今後とも、相模川と人々の関係のあり方の一端を示す帆掛けの技術が長く伝えられることを願わずにはいられません。(民俗担当 加藤隆志) *保存会では、収集した資料を磯部民俗資料館で公開しています。 磯部民俗資料館 場所:相模原市南区磯部295番地 開館日・開館時間:基本的には12月29日から1月7日を除く土・日曜日の午前10時~午後3時開館 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(16)~南区当麻地区のオテンノウサマ(平成23年7月)

7月中旬から8月にかけて、市内各地ではオテンノウサマ(お天王様・天王祭)と称される夏祭りが行われています。この祭りは神輿とともにお囃子が乗った山車が一緒に引き回されるなど、華やかでにぎやかなものであり、祭りの熱気で病気を追い払うとともに暑い夏を乗り切り、また、今では地域の結束を高めるためにも大切な行事の一つとなっています。市内の同様の祭礼としては「上溝の夏祭り」が有名ですが、ここでは当麻地区の市場・宿・谷原集落の天王祭を紹介します。 当麻のオテンノウサマはかつては7月19・20日、現在はその近くの土日に行われます。今年は16・ 17日で、当麻だけに限らず特に旧市域では上溝の夏祭りを避けてその一週間前に実施することが多いようです。16日の午後に、この地区の鎮守である天満宮で祭典を行います。この時は、神社に集まった役員やお囃子の子どもたちなどが並ぶ中、亀が池八幡宮の神官が大きな神輿と実際に担ぐ子ども神輿をお払いし、大きな神輿にはミタマを入れます。

オテンノウサマの神輿 平成23年7月16日撮影 神官による神輿のお払い 神輿にミタマを入れる ミタマが参列者の眼に触れないように、ミタマを持った神官の周りを年番が布で囲う。

無量光寺住職による読経 また、注目されるのは神官とともに地元の無量光寺の住職も立ち会うことで、神主の祝詞(のりと)の後に神輿に読経(どきょう)します。昔は神輿は無量光寺にあったといわれ、神輿の氏子回りが終わった最後には寺へ寄っていたのが無くなったため、今は最初にやっているとのことです。当麻では、例えば芹沢地区の三島神社のナマスマチと呼ばれる祭礼にも神主とともに住職が参加し、緑区の青山神社で神輿が地域を回る途中に光明寺の住職が読経するなど、いくつかの地域で同様のことがあり、以前の神仏習合の状況を見ることができます。

お仮屋に移される神輿 ミタマ入れが済んだ神輿はトラックに載せられ、お囃子が乗るハナグルマ(山車は明治期に火災で焼失)とともに近くに作られたお仮屋に運ばれます。神輿はここに一晩安置され、そして、翌日の午後に神事を行って神輿とハナグルマの氏子回りが始まります。昭和30年代中頃までは神輿を実際に担いでいたものの、交通量が激しくなったこともあって担がなくなり、子ども神輿だけになっています。それでも途中に四か所ほどあるお旅所(神輿等が休むところ)のうちの一か所は相模川のそばで、これは浜降りと言ってかつては神輿が川に入ったことのなごりとのことです。この後、氏子の範囲を回り終わった神輿とハナグルマは夕方に天満宮まで戻り、神輿からミタマを移して祭りは終了します。 天王祭は各地域で祀られている神社の例大祭とは別に行われていることも多く、盛んに神輿が担がれ、山車などが出ることが特徴で、祭りの名称のほかに神輿自体のこともオテンノウサマと呼ぶことがあります。いずれにしても神輿や山車を伴い、夏場に盛大に行われている天王祭は市域を代表する祭礼ということができます(民俗担当 加藤隆志)。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(15)~相模原を代表する民俗芸能~三匹獅子舞

これから真夏の季節を迎える中、そのさなかの8月中旬から9月初頭にかけて、暑さを吹き飛ばすかのように行われている民俗芸能が獅子舞です。市内では緑区鳥屋・諏訪神社、緑区下九沢・御嶽神社、緑区大島・諏訪明神、中央区田名八幡宮の4か所で各神社の祭礼に併せて行われ、いずれも県の無形民俗文化財あるいは市の無形民俗文化財に指定・登録されています。このほかに中央区矢部の村富神社には、実際に踊ることはないものの三つの古い獅子頭が保管されています(文化三年[1806]の銘があり、市指定有形民俗文化財です)。

鳥屋の獅子舞(ヤマガラ) 獅子舞当日には多くの万灯もでる。(鳥屋)

下九沢の獅子舞(ブッソロイ) 大島の獅子舞(行進) 獅子の他、右から2番目にいる鬼も見えている 田名の獅子舞(雌獅子隠し) 日本各地で見られる獅子舞は、大きくは一頭の獅子頭を一人の舞手が被る「一人立ち」と二人が入って担当する「二人立ち」に分けられます。市内の獅子舞は前者のもので、これは東日本を中心に分布しており、特に三匹の獅子を中心に構成される「一人立ち三匹獅子舞」の形態に分類されます。そして、三匹獅子舞が分布する地域は、その大半が福島、新潟を北端として栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川の各県の、中部・東北南部から関東地方で占められており、神奈川県では他に横浜市や川崎市にあるほかは、相模原市や愛川町三増より南側では行われていません(例えば、箱根町の宮城野や仙石原で行われている「湯立獅子舞」などは別の系統のものです)。つまり相模原の三匹獅子舞は、県内のみならず日本における南限に位置付けられることになり、こうした点からも注目される民俗芸能と言うことができます。 実際の獅子舞では、三匹の獅子のほかに岡崎や天狗などが付いて一緒に踊ったり、唄が歌われたりとさまざまに行われており、それぞれの場所により共通する点や特徴的なところも見られます。各地区の獅子舞を巡る歴史や注目される伝承については、『相模原市史民俗編』をはじめ教育委員会が刊行した獅子舞の報告書に記されていますが、それらを参考として是非、皆様も一度訪れて見学されてみたらいかがでしょうか。祭礼の華やいだ雰囲気とともに、きっと地域の人々によって伝えられてきた獅子舞に触れて楽しく思い出に残る夏の1日を過ごすことができると思います(民俗担当 加藤隆志)。 *毎年の各神社での獅子舞の日時は変更されることがあります。必ずご確認の上、お出かけください。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(14)~新たに作られた道祖神 南区上鶴間本町・金山神社~(平成23年4月)

町田駅から境川を左手に見ながら南に向かって進むと、10分ほどで金山神社に到着します。金山神社は上鶴間・谷口地区の中でも第一町内(竹之内講中)の鎮守で、境内には八坂神社や第六天のお宮なども祀られています。そして、この神社の一角に、新たな道祖神がお目見えすることとなりました。 石造の道祖神は市内各地で確認され、この地のものは一つの石に二神が彫られた「双体道祖神」で、かつて調査された際の銘文からは寛政11年(1799)に造られたものであることが分かります。しかし、今ではこの像の傷みがひどく、二神のお姿もはっきりとしない状況になってしまいました。そこで、この機会に新しい道祖神を造立しようという機運が盛り上がり、今年(2011年)4月29日に神官や地域の代表の人々の立会いの下に無事にお披露目(遷座式)が行われたのです。 新旧の道祖神 遷座式の様子 新旧の道祖神(向かって右が地神塔) 遷座式の様子 実はこの道祖神が損傷しているのには理由が考えられます。市内では、現在でも正月14日を中心とした日に団子焼きの行事が盛んに行われていますが、いくつかの場所では道祖神石碑の前で行っていたり、わざわざ道祖神を燃やすところに移す(南区大沼など)、燃やす前に道祖神に挨拶に行く(緑区千木良中央など)ことが見られます。金山神社の団子焼きでも、神社境内に移す前に道祖神があったとされる少し離れた場所で点火してそこからの火種で団子焼きをし、また、燃やすところの前に道祖神を持ってくることが行われており、そればかりか以前には道祖神そのものをこの火にしばらく燃やしてしまい、熱いので竹で引っ掛けて取り出したとの話も聞かれます。道祖神やその近くに置かれた石を一緒に燃やしたとする伝承は神奈川県各地にもあり、金山神社では古くから行われてきた団子焼きの形式を今に伝えている貴重な事例と言うことができます。 団子焼きの準備 かつて道祖神があった場所の前で点火 団子焼きの準備。手前に古い道祖神石碑が置かれている(2009年1月14日撮影) かつて道祖神があった場所の前で点火し、この火で団子焼きを行う。(2009年1月14日撮影) 新しく造られた道祖神は二神が寄り添ってお酒を注いでいる微笑ましい姿で、石屋さんの資料にあった見本の中から選ぶ一方、石屋に道祖神を注文した以外は、例えば説明板の材料を用意して作ったり、回りのコンクリートを打ったりするのもみんな氏子の皆様の手に拠ったとのことです。真新しいものと古くからの道祖神も処分されることなく並んでいる姿を眼にするにつけ、これからも新旧の道祖神は地域にとって大切な存在であり続けるとともに、人々の幸せを見守って行ってくれることでしょう(民俗担当 加藤隆志)。 *同じ場所には、新旧の道祖神と一緒に文化11年(1814)造立の地神塔も祀られています。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(13)~中央区上矢部の薬師堂~(平成23年4月)

矢部駅や淵野辺駅から町田市方面に向かう道を一本右手に入った、上矢部地区の集落の中に薬師堂があります。地区内に寺院がない上矢部ではこの薬師堂を古くからお祀りしてきました。 薬師堂で毎年4月8日のオシャカサンの日に行われているのが花祭り(潅仏会・カンブツエ)です。当日の午前中に薬師堂を管理する役員(上矢部の神社である御嶽神社総代)が集まり、桃色の椿の花びらを一枚ずつ屋根に貼り付けた花御堂(ハナミドウ)の飾り付けなどの準備をします。この花御堂は桶に乗せて、内側にはお釈迦様が片手を挙げている姿の誕生仏の像を納めますが、桶には甘茶の木を煮出して作った甘茶を入れ、お参りに来た人は甘茶を柄杓で汲んで釈迦像に注いで手を合わせます。甘茶は目につけると良いとされています。そして、地域の人たちがお堂で飲食しながら談笑する中で、午後3時からは地区の女性たちによるお念仏が30分ほど行われ、念仏が終わると後片付けが始まり、この行事も終了となります。なお、市内では、4月8日の花祭りは例えば当麻地区(南区)の観心寺などいくつかの所で見られます。 中央区上矢部の薬師堂 花御堂に飾られた釈迦の誕生仏 上矢部の薬師堂(2011年4月8日撮影) 花御堂に飾られた釈迦の誕生仏 女性による念仏 女性による念仏 また、薬師堂では毎年10月22日(現在はその近くの休日)にオコモリと呼ばれる行事も行われており、その際にも女性たちによる念仏が唱えられます。このオコモリと関連して忘れることができないのが本尊であるお薬師様の開帳です。普段には4月8日を含めて薬師堂のご本尊のお薬師様が開帳されることはありません。それが、33年間に一回、オコモリの際に薬師像の本開帳があり、さらに間の17年ごとには中開帳が行われます。本開帳や中開帳には、薬師の手から五色の布を引き出して薬師堂の前側に立てた角柱の塔婆に結び付け、参詣者はこの布を触り、さらに布を貰うとお産が軽いとか魔よけになると言われていたそうです。 毎年恒例の行事はもちろんのこと、10数年を経て実施されるものを地域で守っていくのは大変です。それでもこれからも末永く続いていかれることを願っています(民俗担当 加藤隆志)。 *近年では中開帳は平成20年(2008)に行われ、次回の本開帳は平成37年(2025)となります。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(12)~中央区上溝の元町観音堂~(平成23年4月)

明治3年(1870)、繭や糸を売買することを目的として、現在の上溝繁華街の大通りで市場が開設されました。 この市が開かれた大通りを一本入ったところの裏の通りに位置する元町観音堂は、現在は元町自治会館の中にあります。江戸時代から続く高厳寺という寺の観音堂で、今でも本尊であった観音菩薩像が祀られています。この観音様は奈良時代の高僧として有名な行基作と伝え、堂の西側の堂ヶ谷戸に住んでいた老夫婦が途方にくれた旅の僧の願いを聞いて泊めて厚くもてなしたところ、そのお礼として僧が置いていったものと伝えられ、養蚕や安産のご利益あらたかな仏様として五部会(元町・田中・本久自治会で構成)の皆様によって大切に守られてきました。 観音堂の縁日はミクンチといって毎年10月の9日・19日・29日で、お堂の扉が開けられてお参りできる(この時には観音様の安置されている厨子は開かれない)ほか、地元の女性たちによる御詠歌の奉詠も行われています。さらに、元町観音堂は昔の武蔵国と相模国にかけての寺々を巡拝する武相観音霊場の三十番札所であり、この武相観音霊場では12年に一回、卯年の4月1か月間だけ観音像が開帳されることになっていてお姿を拝観することができるとともに、観音様の手から外の角塔婆(回向柱)につながれたお手綱に触れてそのご利益に浴することができます。また、角塔婆には五色の布が観音様の体からつながれたお手綱代わりの飾りがありますが、この木綿の布をもらって腹帯にすると安産になると言われていました。 今年(2011年)がその開帳の年に当たり、観音堂の周囲には参拝者の道案内とともに12年ぶりのご開帳を盛り上げるように赤い多数の幟旗が立てられました。参拝の方々は観音様に手を合わせ、それぞれ観音像の描かれた御朱印のお札を買い求めて次の寺に向かう姿が見られました。地元はもちろん遠くからも来るたくさんの人々の願いを受け止めてきた観音堂は、これからも末永く祀られていくことでしょう(この稿は、五部会観音様世話人の皆様のご指導の元に、民俗担当の加藤隆志がまとめました)。 *武相観音霊場は第1回目の開帳を宝暦9年(1759)に行い、今年は第22回目でした。相模原市(旧城山町を含む)をはじめ八王子市・町田市・多摩市・日野市・大和市・横浜市に及ぶ48か寺の札所があり、市内では、元町観音堂(中央区上溝)のほか、泉龍寺(南区上鶴間)・普門寺(緑区中沢)・長徳寺(緑区大島)・観心寺(南区当麻)・清水寺(南区下溝)・慈眼寺(緑区城山)・龍像寺(中央区淵野辺)の八か寺が札所となっています。次回の開帳は平成35年(2023)となります。

観音堂と回向柱 町の中に飾られた武相観音霊場の幟 観音堂から出されているお札 観音堂と角塔婆 (2011年4月1日撮影) 町の中に飾られた武相観音霊場の幟 観音堂から出されているお札。 高厳寺の文字が見える。 ページトップに戻る

祭り・行事を訪ねて(11)~与瀬神社の祭礼と精進衆(しょうじんしゅう)(緑区与瀬)~(平成23年4月)

相模湖駅から西に少し歩いた山の中腹にある与瀬神社は「与瀬の権現様」として親しまれ、かつては子どもの夜泣き止めにご利益があるとして多くの参拝者がありました。与瀬神社の例大祭は、現在、4月の第2土曜日に行われており、特に多くの担ぎ手によって50段もの急な勾配の石段を神輿が降りていく様は大変有名で、その後、数時間かけて地区内を巡行し、相模湖を背景として勇壮に神輿が担がれていく様子を見ることができます。 相模湖を背に担がれる神輿 急な石段を神輿が下がる 勇壮に担がれる神輿 急な石段を神輿が降りる (小田和夫さん撮影) この祭りで特に興味深いのは、「精進衆」と呼ばれる決まった家があることです。精進衆は、昔、ヤヨさんとキヨさんという人が魚とりをしていた時に相模川から神社のご神体を引き上げたとされる家の子孫で、神輿を担ぐ際に「ヤヨー、キヨー」という掛け声があったり、御神体を取り上げた場所という御供岩(現在は相模ダム建造のため元あった位置からは移転)まで神輿が行くのもそれに由来しています。地元の慈眼寺には天明8年(1788)の精進衆について書かれた資料が残るなど、精進衆は当時からすでに祭礼に係わっていたことが分かります。こうした家は元々は数軒あったものの、現在では祭礼等に当たって役割を果たしているのは1軒となっています。 ここでは細かいことには触れられませんが、昔は境内の祠をお祀りするのは精進衆の仕事だったと言われており、例えば鳥居や御供岩、社殿などへ注連縄を張る作業は、今でも精進衆のみで行って他の氏子総代の人たちは手出しをしません。また、宵宮(祭礼前日の夜)に行われるいくつかの祭祀の準備や実施、神輿に随行する者たちが持つ祭具を作る、神輿に御霊を移す際に神主の補助をする、神輿に付いて歩いてお旅所でお神酒を供えるなど、精進衆は祭礼の諸準備から実施に至るまでのさまざまな仕事を担っています。与瀬神社の祭礼にあたって、神主ではなく神社と関わりのあるとされている精進衆が重要な役割を果たすなど、比較的古い祭祀のあり方を示すものとして注目されます。(民俗担当 加藤隆志) 精進衆(2008年は親子で務められた) 祭礼前日、精進衆が御供岩の注連縄を取り替える 祭礼当日、御供岩まで神輿が担がれる 精進衆 (2008年は親子で務められた) 祭礼前日、精進衆が御供岩の 注連縄を取り替える 祭礼当日、御供岩まで 神輿が担がれる ここに挙げた写真は2008年の祭礼を撮影したものです。※2011年の開催については、地震の影響で未定です。 ページトップに戻る