- 日本最初の留学生~伊東方成、三十にして立つ!(平成24年3月)

- 明治天皇侍医の処方箋~東京の兄から上溝の弟へ(平成24年1月)

- 軽井沢の咢堂翁(2)(平成23年9月)

- 軽井沢の咢堂翁(1)(平成23年6月)

日本最初の留学生~伊東方成、三十にして立つ!(平成24年3月)

前回「明治天皇侍医の処方箋」を閲覧された方々から「相模原出身にそんな偉人がいたなんて…」「もう少し方成について知りたい」など、多くの関心の声をお寄せいただきました。そこで蛇足ながら、日本史の隠れた1ページを飾るにふさわしい伊東方成の壮年時の動きについて紹介します。

※1865年オランダ。

※前列左から沢太郎左衛門・ひとりおいて赤松・西

※後列左から伊東・林・榎本・ひとりおいて津田真道

(国立国会図書館所蔵・掲載許可/禁複製・転載)

文久2(1862)年6月、幕府はオランダに発注した最大級軍艦(開陽丸と命名)の建造立会いと回航を名目として、若き有能な士分・職方16人を選抜し近代科学を本格的に学ばせるために初めて国外派遣しました。その中には、榎本武揚・赤松則良・西周ら維新後の新政府で手腕を発揮する面々がおり、時ちょうど脂の乗る30歳を迎えた伊東方成も長崎養生所での学友・林研海と一緒に医学を修めるため海を渡ることに。

使節一行はオランダのハーグやライデンに居を構え各自の任務を果たしていきますが、伊東・林の両人はニューウェ・ディープにある海軍病院を拠点に他の仲間よりも滞在期間を延長して研さんに励みました。また伊東は、当地で「電信」を体験したようすで、アムステルダムにいる同僚・赤松に宛てた発信記録が伝わっており、“日本人初の電報利用者”としてのエピソードも残しています。

明治元(1868)年12月の帰国後、伊東は宮内省典薬寮医師となり、名を玄伯から方成へと改めます(「方」は上溝村の実父・鈴木方策の1字に通じます)。翌年9月には大典医に昇進しますが向学の念冷めず、その1年後から3回の留学へ。再三の渡欧では特に眼科学研究に打ち込み、日本には無かった精巧な木製眼球模型の入手や視力検査表の翻訳などを行い、それまでの学恩に報いるため250ギルダー(現在の価値で推定500万円)をオランダ眼科病院に寄付し理事としてその名を留めるほどになりました。

一方、帰国後には、箱館戦争の末に投獄された留学仲間の榎本を陰ながら支え、ついには榎本の新政府への出仕を仲立ちする役割も果たしました。ほかにも洋行経験の先輩であり榎本の助命にも尽力した福沢諭吉の病気(発疹チフス)治療に当たったことがわかっています。

このように、方成には近代日本の知られざる立役者という側面もありますが、私には学問熱心で仲間思い、そして恩義に厚い幕末・明治人の姿が浮かんできます。その豊かな人間性は、きっと「三つ子の魂…」よろしく幼少時を過ごした上溝村の風土や人々との交流が育んだものなのでしょう。伊東方成(前名:伊東玄伯、鈴木玄昌)に関する内外の資料や情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご一報いただきたいと思います。(歴史担当:土井永好)

明治天皇侍医の処方箋~東京の兄から上溝の弟へ(平成24年1月)

昨年6月に、県内にお住まいの医師から上溝村出身の洋方医・伊東方成(いとう・ほうせい)についてのお問い合わせがありました。

方成は、激動の幕末から維新期にかけて若い情熱を医学に捧げ、ついには従三位(じゅさんみ)勲一等宮中顧問官・侍医頭という栄職を極めた人です。彼の生涯は、『相模原市史』第二巻や市立中学校社会科副読本などで若干触れられていますが、その経歴に比べて知名度はあまり高くないようです。それは彼が若くして江戸へ出て、伊東玄朴(いとう・げんぼく)※の門弟・婿養子となったため、地元に関係資料がないことも理由のひとつと思われます。

ところが、その問い合わせをきっかけに方成の生家をお邪魔した際、唯一伝来する方成直筆の書簡のすがたを知ることに…。今回は、この資料を調べる機会を与えていただいた御当主の承諾を得て、判読した書簡の概略を御案内します。

「ホミカチンキ 15滴」ほかの記載が見える

(写真左は伊東玄朴の墓)

書簡は2通ありました。1通は、納められた封筒の消印によると、明治27年5月9日の発信。もう1通は明治28年10月の書上げと思われ、封筒は付いていませんでした。ちょうど方成が、皇太子嘉仁(よしひと)親王(後の大正天皇)の御養育に精力を傾けていた時期です。2通の書簡には1年半ほどの時間差がありますが、中身はいずれも実家を継いだただひとりの弟(御当主の曾祖父)に宛てた処方箋と説明書きであることが判明しました。要約すると、慢性的な下痢症対策として<ホミカチンキ><アヘンチンキ><クミチンキ><ハッカ水><水>を適量調合し、1日3回の服用を勧めた内容となっています。チンキ剤の保管には気密容器を必要とし、当時の上溝(溝村)で簡単に入手できたかは定かでありませんが、方成の助力もあったかもしれません。

方成は、明治31年に66歳で亡くなりました。亡くなる3、4年前に、4歳違いの年老いてきた実弟を案じて、晩年の宮中医師がふるさと・上溝へ宛てた貴重な手紙に出会えました。(歴史担当:土井永好)

※伊東玄朴(いとう・げんぼく)…蘭方医で後に幕府機関・西洋医学所の推進役。TVドラマ「篤姫」や「JIN-仁-」の登場人物にもなっています。

軽井沢の咢堂翁(2)(平成23年9月)

「軽井沢の咢堂翁(1)」で紹介した尾崎行雄関係資料の所蔵者から、より詳しい調査のお許しをいただき、9月中旬に暑さまだ残る軽井沢の御宅を再訪しました。所蔵者には当館の調査に対し大きな理解と協力をいただき、関係氏名や資料自体の公開も快諾されましたので、支障のない範囲で示していくことにします(敬称略)。

今回の訪問でも、所蔵者の話しぶりから、曽祖父・市村一郎と尾崎咢堂の親しい関係を垣間見ることができました。

(右手前から市村、尾崎の二女・品江、咢堂)

(「栽華園」所蔵)

(「栽華園」所蔵)

尾崎は、軽井沢生活において元駅前郵便局を頻繁に利用しており、初代局長であった市村一郎との縁はそこから深まることに…。当の市村は、ちょうど一回り歳の離れた尾崎を兄のごとく敬い、地元の東・西長倉村(軽井沢町の前身)や周辺地の案内役を務めるなど家族ぐるみのつきあいを広げたとのことです。 そんな市村に尾崎も心を許し、公私に渡る交流を通じて地域の課題解決にも協力したのではないでしょうか。

調査では、資料の分類や調査カードの作成などを行いました。総点数では、概要を把握した6月時点から30点ほど増加しましたが、時間の制約もあり、全体の3割を調べるに留まりました。

これらの資料群は、生地・相模原(緑区又野)と結びつくものではないかもしれません。しかし、大正~昭和初期の人間・咢堂を知る上で、こんなに“匂い”のある資料はなかなかお目にかかれるというものでもありません。根気よく地道に調査を続けていこうと思います。 (歴史担当:土井永好)

軽井沢の咢堂翁(1)(平成23年6月)

今春、長野県軽井沢町在住の方から尾崎行雄(咢堂)に関するいくつかの資料情報をお寄せいただき、去る6月末にはその概要を調べる機会に恵まれました。お持ちの資料は、所蔵者の曽祖父が避暑地に集う多種多彩な人物たちと親交を結んだ内容を示すものでした。中でも尾崎とやりとりしたものが一番多く見られ、日常生活での意外な面を今に知ることができそうな気配が…。

尾崎は生涯、生活の拠点を方々にもったことは周知の事実ですが、東京市長時代は北品川(東海寺跡)と軽井沢(莫哀山荘)の二重生活を繰り返しました。特に再婚した明治38(1905)年以降は、職責の重荷から心身を解放してくれる信州北佐久の気候・風土が大のお気に入りだったことが随筆等からうかがえます。

当日短時間ながら拝見した尾崎関係資料は、別荘である莫哀山荘の維持・修繕等に関わる通信文や在京家族からの便り、軽井沢での記念写真、揮ごう類など150点余りを数え、状態良く収蔵されていました。永く個人蔵であったため未出資料を多く含み、尾崎が土地の住民に慕われ、いかに交流していたかを物語る貴重な品々がそこにありました。

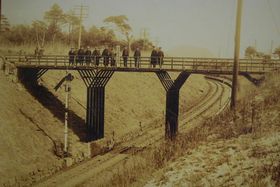

一例を引くと、初代「倉賀橋」(現しなの鉄道の信濃追分-御代田駅間にある跨線橋)架工にまつわる資料。これは、隣村まで含めて生活の利便を図りたいという発起人たちの要請に応えて、用地の仲介や橋の命名、記念碑の撰文などに当たったことが分かります。尾崎が軽井沢の住人として関わった地域活動の一場面を伝える資料と言えましょう。このような未知の資料につきましても、今後の博物館活動に活かすべく調査研究を続けていきたいと思います。(歴史担当:土井永好)