- 民俗調査会で「民俗探訪会」を行いました(平成24年3月)

- 平塚市博物館の「博物館文化祭」発表会に出席しました(平成24年2月)

- 市民学芸員の活動~盛況だった「繭うさぎ作り」(平成24年1月)

- 「植物の日ワークショップ」を実施しました(平成23年12月)

- 大きな収穫のあった「学びの収穫祭」(平成23年11月)

- 川崎市市民ミュージアム視察(平成23年6月)

- 鈴木重光関係資料の整理を進めています!(平成23年7月)

- 標本レスキュー隊、立ち上がる(平成23年5月)

- 市民学芸員

- 市民ボランティア研修会を行いました。

民俗調査会で「民俗探訪会」を行いました(平成24年3月)

現在、多くの市民の皆様が博物館の活動にボランティアとして関わっていただいており、民俗分野にも民俗調査会という市民の会があります。民俗調査会には毎月第二水曜日に活動する通称「民俗調査会A」と、同様に第四土曜日を活動日とする「民俗調査会B」があってそれぞれ20名以上の方が加わっていますが、さる平成24年3月14日(水)に調査会Aの活動の一環として新磯地区の「民俗探訪会」を行いました。

調査会Aでは、平成23年度の活動の一つとして新磯地区の「散策マップ」を作ることをテーマに置き、実際に博物館の担当学芸員(この記事を書いている加藤です。)とともにフィールドワークを重ねてきました。マップは手軽に持ち運びできるA4サイズで表面に地図、裏面には見所の説明を載せたものとし、新磯地区は広いために、勝坂遺跡と相模川に沿って歩く北部ルートと鳩川の流れに沿った南部ルートの2コースを設定することにしました。

神社や寺院・石仏など、地域に残るさまざまなものをすべて取り上げることは分量の関係からも当然不可能で、その中から何を選び出し、どのような説明を付けるか、相当に頭を悩ませました。また、両ルートともに半日程度で歩けるものとして、負担の少ないコース設定も考えなければなりませんし、地図化に当たっては例えばトイレの位置なども確認しなければなりません。 このようなことを頭に入れながら数回のフィールドワークを行い、いろいろな苦労や工夫を加えてようやく完成したもののうちの南部ルートを歩いたのが3月14日(水)の民俗探訪会です。

マップ作成のためのフィールドワークはもちろん会員が歩いたものですが、民俗探訪会では「広報さがみはら」や博物館のホームページで会員以外の市民の皆様からの参加者を募集し、当日は平日の午前中にもかかわらず24名の方のご参加がありました。実際に南部ルートのマップを参加者に配布してそのコースを歩いていき、ポイントごとに学芸員のみならず、中心になって作成に当たった会員も説明をしました。そして、そのほかの会員も開始や終了の際の挨拶のほか、どうしても長くなる歩行の誘導や交通安全への配慮など、事故なくスムーズに進行できるように気を配り、歩いている途中には参加者に気軽に声を掛けるなど、和やかな雰囲気の中で探訪会を実施することができました。

博物館を舞台に活躍するボランティアの皆様は実に多彩な活動を展開しており、民俗調査会でも市内外を積極的にフィールドワークして自分たちも楽しみつつ、会の活動を博物館の運営の中に生かしていくことを目指しています。今回の民俗探訪会もそうした試みの一つであり、今後も年に何回かは探訪会を実施することを計画しています。その都度、「広報さがみはら」や博物館ホームページなどで参加者を募集しますので、ご希望の方の応募をお待ちしております。さらに、民俗調査会の活動にご関心を持たれ、一緒にやってみたいと思われた方も随時、入会ができますので、詳細につきましてはお問い合わせください。(民俗担当 加藤隆志)。

*民俗調査会の方が作成したマップは、このホームページの「どこでも博物館→発見のこみち」から見ることができます。

*散策マップは印刷してお使いください。北部ルートと南部ルートのマップとともに、ポイントごとの補足の説明をしたものと、交通機関や掲載した施設、主なイベントなどを紹介した資料が掲載されています。なお、今回の散策マップに掲載した情報は平成24年(2012)3月段階のものであり、今後、変更される可能性があります。

*散策には、車など、交通安全にお気をつけてお歩きください。見学に際しては、管理者の方や近隣の皆様のご迷惑にならないよう、マナーには充分ご配慮いただきますようお願い致します。

平塚市博物館の「博物館文化祭」発表会に出席しました(平成24年2月)

昨年の11月に盛大に行われた「学びの収穫祭」については、この「ボランティアの窓」の欄でも紹介されていますが、同じような催しが平塚市博物館でも行われています。ちなみに平塚市博物館では「博物館文化祭」(このタイトルは今回からで、これまでは「博物館まつり」)と称して開催しています。平塚市博物館は1976年5月に開館してすでに35年以上の実績を持ち、特に開館当初から市民とともにいろいろな活動を展開しており、その間、多くの成果を積み重ねてきた全国的にも有名な博物館の一つです。当館もまた平塚市博物館と同様に、市民の方々とさまざまな面において協働していくことを目指して活動をしており、実は「学びの収穫祭」も平塚市博物館の「博物館文化祭」に倣って実施しているものです。

今年度の第13回「博物館文化祭」は2月4日から19日を会期とし、期間中は平塚市博物館の特別展示室において博物館に拠点を置く10の市民サークルが日ごろの活動実績や成果を展示しました。さらに、12日(日)の午後からはそのうちの6団体が口頭発表を行って、より具体的に自分たちのサークルの活動について紹介する発表会(別の日に実演を行った会もあります)があり、この発表会に当館の民俗調査会のメンバー10数名が出席させていただきました。

発表会では、民俗調査会でも馴染み深い石仏や漁村の信仰に係わる内容のほか、古文書や平塚空襲をはじめ、水辺の生き物や星の撮影の仕方など、多彩な発表があり、会場一杯の聴衆の参加のもと、大変熱心な発表がなされました。何より長年、博物館を舞台として実りある活動を平塚市民の方々が着実に行われ、また、楽しんで活動されている様子がよく伝わりました。そして、発表会終了後には、平塚市博物館の各サークルの代表の皆様と当館の民俗調査会のメンバーの交流会があり、お互いの活動の状況や課題について若干の質疑応答や話し合いをするなど、これからの当館の民俗調査会をはじめとした活動を考えていくに際しても刺激的で非常に有意義なものとなりました。

現在、多くの博物館では市民サークルが結成され、学芸員とともに多彩な活動を行っているものの、こうした情報はどうしても館の内部にとどまってしまい勝ちです。今後とも各館で行われている多くの取り組みを広く紹介していくとともに、それぞれの博物館での情報交換や交流を通じて、博物館と市民との協働をさらに強め、より良い活動を積み重ねて「市民とともに歩む博物館」として一層進んでいくことが求められます。当館としても、今回のような機会を通じて積極的に他の館及び市民の方々と交流をしていきたいと考えています。

最後となりましたが、「博物館文化祭」に出席させていただいた平塚市博物館と、すばらしい発表をしていただいた市民サークルの皆様にお礼申し上げます。本当にありがとうございました(民俗担当 加藤隆志)。

*平塚市博物館のアドレスは、http://www.hirahaku.jp/ です。

市民学芸員の活動~盛況だった「繭うさぎ作り」(平成24年1月)

さる1月29日(日)の午前10時から午後4時まで、博物館の地下・大会議室で「繭うさぎ作り」を実施しました。この事業は、参加された方々が蚕が作る繭を使ってうさぎの繭人形を作るもので、これまでもたくさんの繭の用意ができた時に行ってきました(ちなみに今回は、生物担当の学芸員が中心となって昨年飼った蚕が作った繭を使用しました)。毎回好評で、当日は繭の数の都合で先着200名の定員のところ、定員ギリギリの193名もの方にご参加いただきました。

繭人形の中でも、うさぎは一個の繭で比較的簡単にできる(繭の一部を切ってそれで二つの耳と尾を作り、本体の繭に差し込む。そして、目と口なと゛をマジックインキで書き入れる)ものですが、それでも手順やカッターなどの刃物を使うために多少の危険が伴います。

当館の繭うさぎ作りは、特に対象の年齢は設けずに、小さいお子様から高齢者までどなたでも楽しく作り、自分で作った繭うさぎは持ち帰ることができることにしているため、作り方を説明するほか、刃物などで手を切ったりしないように注意している人手が必要です。今回は、こうした指導や説明を市民学芸員が担当しました。

当日は参加者はそれぞれ好きなようにうさぎを作り、みなさん大事そうにご自分の作った繭うさぎをお持ち帰りになりました。また、ご両親や祖父母が蚕や養蚕について子どもに一生懸命にお話している微笑ましい様子や、中には繭うさぎを作ることとは別に、市民学芸員とかつての養蚕の様子などをしばらく話し込む参加者などもいて、終始和やかな雰囲気で実施することができました。博物館では、今後とも市民学芸員と力を携えて、展示や教育普及などさまざまな活動を行っていきます(民俗担当 加藤隆志)。

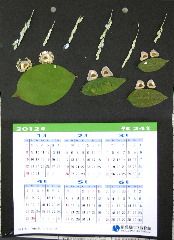

「植物の日ワークショップ」を実施しました(平成23年12月)

毎月1回行われる「博物館の日」(ほぼ第4日曜日に実施しています。)。各専門分野がワークショップや講演会などを実施しています。12月25日は、「植物の日」。博物館を拠点に活動するボランティアグループ、相模原植物調査会が中心となり、落ち葉を使ったワークショップを行いました。

年末ということもあり、2012年のカレンダーを落ち葉でデコレーションする工作が、この日のメニューです。事前にさまざまな形や色の落ち葉を調達したのも、調査会のみなさんです。当日は都合で参加できないからと、たくさんの落ち葉を持参してくれた方もいました。

博物館に来られたお客さんが、ふらりと立ち寄って季節感のある素敵なカレンダーを作って行かれます。親子連れで参加して、いつのまにか子どもよりもお父さんお母さんが夢中になっていたり、じっくり取り組みすぎて、プラネタリウムの時間に遅れそうになったりと、楽しくにぎやかに一日が過ぎました。調査会のみなさんは、さりげなく参加者に語りかけ、落ち葉の使い方をアドバイスしたり、葉っぱの種類を教えてあげたりします。

調査会では、ふだんはかなり専門的な植物調査を行っています。市域を中心に野生植物を採集し、押し葉標本にして採集データとともに博物館へ納めるという地道な作業ですが、これには高度な専門性と技術が要求されます。でも、みなさんがこうした活動に加わったきっかけは、例外なく「植物が好きだから」です。落ち葉の美しさ、形の楽しさをいちばんよく知っているのも、調査会のみなさんです。楽しそうに作業する参加者を見つめるやさしいまなざしがあるからこそ、こうしたワークショップが成り立っています。(生物担当 秋山)

大きな収穫のあった「学びの収穫祭」(平成23年11月)

11月19日(土)と20日(日)の二日間、「学びの収穫祭」と題して研究活動の発表会を行いました。博物館を拠点に活動するボランティアグループや、学芸員が活動を支援する中学や高校の自然科学系の部活動など、市民がみずから調べ、活動する様子を口頭発表と展示・ポスター発表で紹介しました。

19日は中学、高校の発表会。今、自然科学系の部活動がある中学や高校は、市内でも数えるほどです。運動部や音楽系の部活動と異なり、活動の発表の場が少なく他校との交流も限られている中で、顧問の先生の熱意でわずかな部が存続しているのが実情です。ならば、博物館が発表の場の一つを設けましょうということで、「学びの収穫祭」に学校の発表の時間をつくりました。呼びかけに応じてくださった上溝中学校科学部、光明学園相模原高等学校理科研究部、相模原青陵高等学校地球惑星科学部ほか、都立日野高等学校地学部が、それぞれ若い感性のすばらしい発表を披露してくれました。また、さがみはら水生動物調査会からの発表者は中学生だったため、同じ時間帯で発表していただきました。

20日は博物館を拠点に活動するボランティアグループや、協働で調査、研究を行う他機関のボランティアグループ、大学などの発表です。歴史、考古、民俗、生物、地学、博物館での普及活動など内容は多岐にわたりましたが、「市民がみずから活動する」というスタンスは共通です。どの発表も意欲的な活動のようすを垣間見ることができて、また、お互いの活動のようすを知り、大きな刺激を受けました。

ポスター発表と展示のコ-ナーでは、口頭発表をフォローアップするポスターに加えて体験コーナーなどもあり、発表者や観覧者がお互いに積極的に意見を交換し合うなど活気に満ちた発表会となりました。

じつはこの発表会、今年3月に実施する予定でしたが、東日本大震災の影響で中止となりました。仕切り直していく中で、時期を秋にして学校が参加しやすく、そして、博物館の開館記念日に合わせてより規模の大きなものにしようと企画をふくらませてきたものです。発表会のすばらしいタイトル「学びの収穫祭」も、ボランティアグループの代表のみなさんが集まる場で生まれたものです。このイベントはこれから、博物館の普及教育事業の柱の一つとして続いていくことでしょう。今年はその記念すべき節目の年となりました。

(担当 秋山幸也)

川崎市市民ミュージアム視察(平成23年6月)

6月22日(水)市民学芸員の研修として、川崎市市民ミュージアムを視察しました。

午前中はボランティア制度の説明と、ボランティアとして活動している方のお話を伺いました。実際に活動している方のお話は大変参考になり、担当者としても、もっとこの時間をメインに構成しても良かったかも、とやや反省。

午後は常設展示室と企画展(岩合光昭どうぶつ写真展)の展示解説。学芸員の方々に大変熱のこもった解説をしていただき、内容の濃い研修となりました。

長時間にわたる視察に快く応じていただいた、川崎市市民ミュージアムの職員とボランティアのみなさん。本当にありがとうございました。

(河童の説明を受けているところ)

全体を通して、何よりボランティアという同じ立場の方のお話が、非常に刺激になったようです。研修後に回収した感想でも「来館者と直接関わる重要な役割であり、その活動が定期的にある事がすばらしい」「展示物についてのガイドは、かなりの研修を積まないとやれないものだと納得」「ボランティア募集が活動別になっていて、参加しやすそう」「自発性、独立性が重視されている」など、ボランティアに関するものが多く、相模原市立博物館での、これからの活動を進めていく上で大変有意義であったといえるでしょう。(学芸班 木村知之)

鈴木重光関係資料の整理を進めています!(平成23年7月)

現在、鈴木重光氏が寄贈し津久井郷土資料室に保管されている資料の整理作業を、市民学芸員の有志の皆さんが行っています。

鈴木重光は、緑区若柳の奥畑に生きた民俗学研究家です。明治21(1888)年に生まれ、日本民俗学の生みの親である柳田国男に師事しました。津久井地域の歴史・民俗資料を収集・研究し、大正13(1924)年『相州内郷村話』をまとめています。昭和42(1967)年に亡くなって以降、生前に集めた膨大な資料群をどうするかが検討され、旧津久井郡4町の文化財保護委員を中心に一部の資料について整理が行われました。それら鈴木重光収集資料に、津久井湖建設に伴う水没地で収集された生活資料を併せ、昭和46年に開設された津久井郡郷土資料館(相模原市との合併により「相模原市津久井郷土資料室」に名称変更)に収められました。

今回は、これらの資料のうち、これまで整理が行われていなかったものを対象に整理を進めています。資料の内容は、チラシやポスター、会議資料、葉書、書簡、原稿、メモなど多岐にわたっています。毎月2回程度を作業日として、一点一点内容を確認し、一覧表を作っていく地道な作業です。また、5月にはフィールドワークとして、鈴木重光の生家及び相模湖周辺の史跡等を踏査しました。

11月には、整理作業の成果を含め、鈴木重光に関する企画展示を行う予定です。ご期待ください。(歴史担当 井上 泰)

標本レスキュー隊、立ち上がる(平成23年5月)

東日本大震災の被災地のために、なにをすべきか。そう自問しながらも、すぐに現地へ駆けつけることもできないし、支援物資を送ろうにも、個人のレベルで送れるものが現在のニーズに合っているかわからない・・。こうしたジレンマを抱えている方がとても多いのではないでしょうか。そんな中、植物を専門に扱う当館のボランティアさんたちが、これまでに培った専門技術と知識を生かして、被災した植物標本のレスキューに立ち上がりました。

東日本大震災で大津波の被害を受けた陸前高田市立博物館(岩手県)は、6名の職員全員が死亡、または行方不明のままで、建物内部も壊滅状態です。このような中、4月末に岩手県立博物館の学芸員や陸前高田市立博物館の元職員が、がれきに埋もれた博物館資料の救出にあたりました。

その中には約10,000点の植物標本が含まれていて、これは地元出身の博物学者、鳥羽源蔵が昭和初期やそれ以前に採集した貴重な標本を中心に構成されています。幸い、ほとんどは1枚ずつビニール袋がかけられていたため、完全に破損しているものは少なかったものの、海水と泥をかぶり、すでにカビなどの発生がみられる標本が半数以上にのぼりました。そこで岩手県立博物館では、全国の学芸員のネットワークを使って植物標本を扱える博物館、植物園などに標本の救済作業への協力を呼びかけました。

相模原市立博物館では、植物分布を調査する専門ボランティアグループである相模原植物調査会が博物館を拠点に活動しています。会員のみなさんは担当学芸員を通じてこの呼びかけに応え、まず300点の標本を引き受けることにしました。5月31日に博物館の実習実験室に集まった6名のボランティアさんたちは標本を前に黙祷したあと、早速標本を開封して状態を調べました。現在、標本の状態に応じた手当の方法を話し合いながら慎重に作業を進めているところです。

今回の震災では、文化財や学術資料も少なからず被災しています。人的被害のあまりの大きさに、まだまだこれらの被害の多くは実態すらつかめていないのが現状です。しかし、地域のアイデンティティーであるこうした資料を救済していくことが、被災地の長期的な復興に不可欠であり、今後の大きな課題になることは間違いありません。博物館のボランティアさんたちの今回の取り組みは、今住む地域にいながらできる、専門を生かした支援として、これから注目されていくことでしょう。(生物担当 秋山幸也)

市民学芸員

博物館には、市民学芸員制度があります。この制度は平成19年にスタートしましたが、前身である「展示活動協力員」を発展させたもので、「市民と博物館が協働で展示や教育普及活動を行うこと」を目的にしています。希望者は博物館が主催する研修を履修することで登録することができます。

研修の総仕上げとして、常設展示を活用したクイズラリーを毎年行ってきました。

クイズラリーの参加者は、受付でクイズが書いてあるシートをもらい、展示を見ながら正解の番号をチェックしていき、全問正解で「認定証」と記念品がもらえます。子どもたちにとっては展示室を回ってクイズに答えることで、楽しみながら学習でき、オマケまでついてくる楽しい企画ですが、クイズラリーの準備には大変な手間がかかっています。

クイズを作るには、市民学芸員自らが、展示室をくまなく歩き、展示の意味を理解しなければいけません。次に、その中からクイズになりそうな事柄を拾い上げ、文章化し、写真を添えます。いくつも作ったクイズのなかから選りすぐりをまとめ、担当学芸員の監修を受けます。修正を加えて、出来上がったクイズをもとに、市民学芸員が問題用紙や解答用紙はもちろんのこと、ときには記念品もをつくります。これらの作業は、どんなに短くても2か月から3か月かかります。

博物館というと硬いイメージがつきまといがちですが、このようにボランティアが心をこめて作っているイベントもあります。もし参加される機会があったら、そんなことをちょっと思い出してみてください。

平成22年度は、クイズラリーを8月22日(日)と2月27日(日)の2回実施しました。8月は326人、2月は212人がクイズラリーに参加してくれました。

市民学芸員の活動の様子

黄色いジャンバーが市民学芸員の目印です。「学習資料展」と同時開催される「昔の遊び体験」ではもちろん、昨年(平成22年)小惑星探査機「はやぶさ」のカプセル展示の際には来館者の誘導に大活躍でした。

※ 「昔の遊び体験」の様子 ※当館の小惑星探査機「はやぶさ」のカプセル展示は、平成22年7月30日~31日で終了しています。

市民ボランティア研修会を行いました。

平成23年4月20日(水)午後1時~4時30分まで、博物館の大会議室でボランティア研修会を行いました。これは、博物館を拠点に活動するボランティアグループのみなさんに、博物館の調査・研究活動への理解を深めていただくために企画したものです。考古、民俗、歴史、生物、地質の各専門分野の学芸員が、最新の調査・研究のトピックを紹介しました。

また、天文分野は、4月16日にリニューアルオープンしたばかりの天文展示室で展示解説を行いました。

さらに、相模原市から大船渡市へ被災地支援活動のために派遣された秋山学芸員から、被災1週間後の大船渡市のようすについて報告がありました。

各分野の発表内容タイトルは次のとおりです。

- 考古分野(河本学芸員) 「津久井地域の遺跡調査」

- 民俗分野(加藤学芸員) 「津久井地域の祭礼行事」

- 歴史分野(土井学芸員) 「歴史分野の現状と課題」

- 生物分野(秋山学芸員) 「絶滅危惧種から見る相模原市の特色」

- 地質分野(河尻学芸員) 「相模原の台地の成り立ち」

- 天文分野(上原指導主事・有本主査) 「リニューアルした天文展示室」

- 被災地派遣報告(秋山学芸員)