「教科書」二題~戦時下の少年兄弟を思う(平成24年12月)

去る10月、緑区在住の方から連絡が寄せられ、ダンボール箱2つにいっぱいの書籍類を点検する運びに。御本人曰く、「爺さんやオヤジたちが使ったものだけど、役立ちそうなものがあれば持っていって構わないよ。」とのこと。そこで箱の中身をざっと眺めたところ、明治期と昭和戦中期の教本類が多い印象を受けました。全件チェックし、状態の悪いものや一般書(娯楽本)を除いて“役立ちそうな”52冊を寄贈していただくこととなりました。その中から希少性を感じた「教科書」にまつわる話題をお届けします。

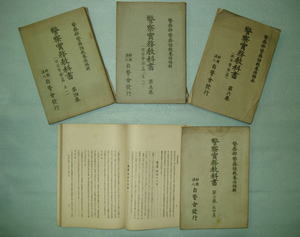

1つ目は、『警察実務教科書(警視庁警務部警務課教養係編)』。昭和8(1933)年9月から13(1938)年3月までに発行された5冊がありました。もちろん非売品です。これらは、寄贈者の父君(大正9(1920)年生・津久井出身)が<少年警察官>として警視庁Y警察署に勤務していた時に使われたものでした。<少年警察官>とはあまり耳になじみのない言葉ですが、もちろんこれは30年以上も前に流行したギャグ漫画の主人公が自称したものとは違い、戦前にれっきとして存在した未成年警察職員のことを指します。狭義には司法警察権をもった<巡査>もいたようですが、多くは内部庶務に就いた15歳以上20歳未満の少年たちの呼び名だったのです。実際、Y署に配属された父君の名を昭和15(1940)年警視庁職員録に<書記(少警)>として見出すことができ、別の書類から警視庁少年警察官第1期卒業生であったことも分かりました。

右の写真が、該当の教科書です。第二巻(犯罪捜査の総論・各論)、第三巻(地理編~東京の地理と警察署)、第四巻(保安警察編其一~安寧・風紀・興行の3警察分野)、第五巻(保安警察編其二~交通・工場・建築の3警察分野)、第六巻(衛生警察編~衛生・医務・防疫・獣医の4警察分野)という具合で完全揃いでない点が残念ですが、市内に残された資料から帝都・東京の戦時治安を守る教程の一端を知ることができ望外の喜びでした。さらには『警察練習要書』『警察書道教本』なども見受けられたほか、『受験の研究 警察版』『受験と準備 警察版』や尾崎行雄(咢堂)が会長職を務めた大日本国民中学会発行の『正則 中学講義録』も大切に保存されており、必要な知識と教養を身につけ成年後には正規の警察官となれるよう一生懸命だった姿がしのばれました。

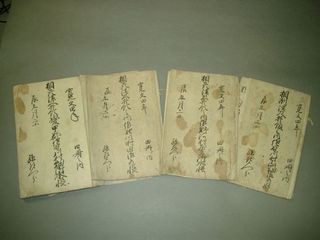

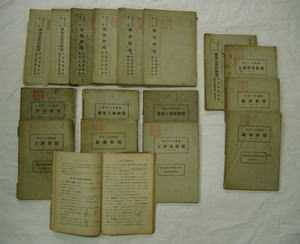

もう1つは、下の写真の相模陸軍造兵廠技能者養成所で使われた各種『教程』。昭和16(1941)年11月から17(1942)年8月までに発行された17冊が残されていました。内訳は16年編さん13冊及び17年編さん4冊で、寄贈者の叔父が養成工員科第1学年(18歳ころ)と第2学年(19歳ころ)の時に支給されたものです。表紙には、「相模陸軍造兵廠技能者養成所」の角印と「127」「388」の番号印が押されています。番号は、それぞれの学年での生徒番号であったことが容易に想像できます。また別の書籍に自書した内容から彼は、廠内にあった生徒舎の第6寮14号室に寄宿していたことも判明しました。農家の次男坊も兄と同じく津久井の地を離れ、同じ年頃の仲間と肩を寄せ合い奮励努力していた光景が浮かんできました。

(見開きは16年編さんの物理及化学教程)

ともかく、館蔵の相模造兵廠関連実物資料はわずかな図面類以外には存在しておらず、今回の寄贈によってその数を少し増やすことができました。一方、教科書という点では造兵廠に隣接した陸軍兵器学校の充実した資料をこれまで収蔵していることから、教養課程用と専門課程用で構成された当該資料との比較を行う意味でも重要性が高まるものと考えます。

閑話休題。3つ違いの兄弟は、その後も別々の道を歩んだそうです。兄は応召により南方戦線に従軍し、復員後は警察官にはならず津久井で家業の農業を継ぎ、弟は工員生活を経て、終戦後は横浜で家具職人になったとお聞きしました。今回の貴重な資料との出会いに及び、あの重苦しい時代の空気の中で大人になる一歩手前の少年が何を吸収し、将来に対し何を思ったかを考えずにはいられませんでした。そんな気持ちを乗せながら、未成年の若者の生きた証しが詰まった本のホコリを払ったのでした。(歴史担当:土井永好)

戦地から故郷への便り~親子二代の軍事郵便を調べて(平成24年8月)

(明治38年12月12日)

先月(平成24年7月)、手紙・軍隊手帳・日の丸寄せ書きなど50点ほどの戦争関係資料が寄贈されることとなり、事前にその内容について調べました。持ち主のお話を伺いつつ1点ずつ中身を明らかにしていったところ、全体の6割は軍事郵便で、持ち主の祖父が日露戦争に出征した時と父親が日中戦争に従軍した時のものがそれぞれ14枚ありました。当館所蔵の資料でも親子二代に渡る軍事郵便は見受けられず、貴重な出会いとなりました。

書かれた日中戦軍事郵便

(昭和18年8月8日?)

持ち主の祖父は、南多摩郡忠生村の生まれで、明治38年6月から7月初めごろに、物資の輸送を主な任務とする第3軍第1師団第26補助輸卒隊第1小隊第1分隊に入隊しました。軍事郵便を消印等の日付順で並べたところ、部隊の出国から帰国までの動きがわかりました。当初は、世田谷下北沢の森巌寺(しんがんじ)に駐屯し、その後は品川、広島・宇品(伊予丸乗船)、大連、鉄岺(軍務地)、大連(阿波丸乗船)、似島・広島、品川、下北沢、八王子経由で帰郷という、約8か月の流れが追えました。残された軍隊手帳にも従軍歴が明記され、これを補っていました。祖父の父親宛の14枚の便りからは身体の健康を通じて任務を無事に果たしたことが読み取れましたが、日露戦争を題材にした田山花袋の『一兵卒』に表現されたような悲惨さは手紙から読み取れませんでした。

持ち主の父親は大野村出身で、昭和17年1月10日に牛込戸山町の近衛騎兵第1連隊東部第4部隊に入隊後、3月下旬ごろ中国大陸に渡ってハルビンの満州第92部隊に配属されました。この部隊は満州捜索連隊の配下にあったようで、演習の様子を伝えていることから歩兵部隊と同様に厳しい斥候・偵察任務があったことと思われます。手紙はすべて相模原町渕之辺の長兄にあてて出されました。家族・親類や出征した友人らの安否を尋ねている内容がほとんどでした。郵便は、昭和18年の夏を境に途絶えます。理由は、今となってはわかりません。彼は、結果的に<シベリア抑留>を受けますが、無事帰国できたうちのひとりということでした。

こうして2つの世代の軍事郵便を眺めてみると、いくつかの共通点が見られます。まず、両方とも筆跡・表現が一致していないハガキが多いことや差出人・受取人に誤字があることから口述代筆が頻繁に行われていたことが伺えます。

手紙の内容では、本人の無事を知らせながら遠い故郷の家人や親類・知人の消息を問うものが多いことから、識字や筆上手の問題はあったとしても、検閲制度の下では無難な体裁とするためのやり方であったことが想像できます。映画やTVドラマで、兵士自らが鉛筆をなめなめせっせと内地に手紙を書くというシーンを一考させるものでした。近年、検閲を経た郵便文面を分析することで、戦地の知られざる軍事行動を浮き彫りにするという斬新な研究報告例が見られます。望郷の便り1枚にも、“歴史を叙述する”働きが隠れている訳なのです。

さて、盛夏8月は日露戦争、第二次世界大戦にとって重要な時季でした。先の大戦については言うに及ばず、日露戦争では第1回旅順総攻撃や遼陽会戦(明治37)、ポーツマス講和会議(明治38)がありました。今回、何の奇縁か、真夏猛暑の中の調査となりました。しかし、身近な地域の資料により110年前、70年前に徴兵された人の動きや思いを知ることができたのと同時に平穏な時を過ごせることをとてもありがたく感じた次第です。(歴史担当:土井永好)

※大詔奉戴日(たいしょうほうたいび):昭和17年1月から20年8月までの毎月8日に図られた国民の戦時体制動員運動

お江戸日本橋~景観も大切にした咢堂市長(平成24年5月)

今年は、尾崎行雄が明治45年東京市長最後の年に米国ワシントンにサクラの苗木を贈ってちょうど百年となる記念すべき年であり、かの地で咲き誇る桜花とともに日米親善の輪も大いに広がったとの報道がありました。またこの時期になると、改めて第2・3代東京市長時代の尾崎の足跡を読み調べる機会が増えますが、今回は身近で意外な一例をお伝えしたいと思います。

(花崗岩製2連アーチの美しい外観)

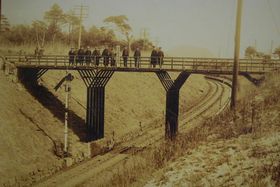

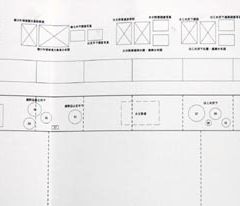

皆さんは正月の箱根駅伝をテレビ観戦されますか?選手たちが往路スタート後、復路ゴール前に必ず通過する「日本橋」。江戸の名残を留めるそれまでの木橋から堅牢豪華な石橋に生まれ変わらせたのは、何を隠そう桜寄贈1年前の尾崎でした。よく市長時代の2大業績として「都市改造と桜寄贈」が喧伝されますが(本人は回顧で桜寄贈を過小評価!)、あいにく日本橋の改架についてはあまり語られないようです。理由は不可解ながら、明治44(1911)年4月3日の新生日本橋開通式における市長祝辞で「…その堅固を図ると共に美観を添へんと欲し…」と述べたそうで、欧米都市並みの文明化象徴として再建した功績は大きかったと言えましょう。東京のみならず明治20~30年代の大都市整備は時まさに欧化猛追であり、<木・土から石・鉄へ>の変換期でした。しかし尾崎は、建設事業を単なる土木工事に終始させるのではなく、文明国日本の首都の顔づくりを念頭に“地景の美しさ”という考えとマッチさせることにとても苦心したのでした(皮肉にも高度経済成長期に日本橋は高速道路の直下に…)。この間の事情について彼は「都市の美観」(『美術新報』連載の談話集)の中で述べながら、<在来美観の保存と破壊>という理想と現実のギャップを吐露しています。

尾崎が徳川慶喜公爵に揮ごう依頼したと伝わる橋名板

尾崎が徳川慶喜公爵に揮ごう依頼したと伝わる橋名板(仮名と漢字の2種類)

桜木寄贈も橋りょう改築も公費事業、つまり東京市に暮らした人々の汗の結晶に他なりませんが、国会議員を兼務しながらの9年間、率先して市区改正や築港整備、水源林買収など帝都のインフラ整備を導いた尾崎の奮闘なくしては実現できなかったことでしょう。そして何よりも土木や美術の専門家ではない百年前の一政治家が、その外遊経験等から得た知見を施政に活かしたという歴史的事実(美観形成を含む建築条例案の検討をはじめとした都市デザイン)に感心させられるのです。

さて遣桜百周年でタイムリーとはいえ、また尾崎ネタとなりました。いよいよ開業した東京スカイツリーへ行かれる前にぜひ一度、“咢堂の忘れ形見”重要文化財・日本橋をじっくりとご覧になられてはいかがでしょうか。(歴史担当:土井永好)