民俗調査会で第4回目の「民俗探訪会」を相原地区で行いました(平成25年11月)

平成23年度及び24年度の「ボランティアの窓」でも紹介しているように、当館の民俗分野の市民の会である民俗調査会Aの活動として、毎年5月と11月の第二水曜日に「民俗探訪会」を実施していますが、第4回目の民俗探訪会を、11月13日(水)に相原地区で行いました。

今回は、民俗調査会とともに「相原の歴史をさぐる会」に参加している方を中心に、「相原地区の文化財めぐり」マップなどを活用して実施しました。これまでと同様に「広報さがみはら」や博物館のホームページで会員以外の市民の皆様からの参加者を募集し、定員30名に対して44名の方からの応募がありましたが、探訪会で主に案内等を行う会員の方と相談し、これ以上の人数でも実施した経験があるので、今回は試験的に申し込まれた方全員に参加していただきました(今後の探訪会では、内容等によって抽選となりますのでご了承ください)。

当日は、横浜線の相原駅を出発して相原駅まで戻ってくるコースで、約3時間ほど歩きました。今回のコースの特徴は、町田市相原町と相模原市緑区相原の両方の相原地区を含めたことで、地形的にも町田側の多摩丘陵部から境川を越えて相模原側の平坦な台地まで、変化に富んだものとなりました。主な見学場所は次のとおりです。

相原駅(9時15分集合)→ ①相原古窯跡群→②獣魂碑→③多摩丘陵尾根道→④七国峠→⑤七国峠追分(出羽三山供養塔)→⑥相原中央公園(トイレ休憩)→⑦長福寺→⑧淊蕩橋(佐奈田与一供養塔・古い放水路)→⑨当麻田自治会館(地名標柱「みのくち」・秋葉灯籠・標柱「相原学校・旭小学校分教場跡」)→⑩土地区画整理竣工記念碑→⑪開田記念碑→⑫庚申塔→⑬おおかみ地蔵(傘地蔵)→⑭横浜線踏切跡と新しい立体交差の道(時間の関係で当日は省略)→相原駅(12時30分解散)

※①~⑦は町田市相原町、⑧~⑭は相模原市緑区相原

民俗探訪会では、当館学芸員である加藤とともに調査会の会員が地域を案内しますが、毎回、「なるべく地元に住んでいる方でないと知らないこと」をテーマとして進めています。その点からも、今回のコースは相原の歴史をさぐる会員の「一押しのコース」であり、例えば、古くは多摩丘陵の尾根が武蔵・相模の国境(くにざかい)とされていましたが、文禄三年(1594)の検地で田倉川(高座川)に代えられ、以来、川の北を武蔵に編入して相模との境になったため境川と呼ばれるようになったとされることや、町田市の多摩丘陵尾根道に、天保10年(1839)の建立で、相模原側の相原村の小川家に関係する出羽三山供養塔(※山形県の月山・湯殿山・羽黒山の信仰に関係する石仏など、町田・相模原の両相原地区を含めた今回のコースもそうした観点から設定されたものです。また、相模原に入ってからは、普段は気がつきにくいものでも、言い伝えのある石仏や当麻の無量光寺と係わりがある水田跡など、まさに地元で活動する会の会員ならではの興味深い説明がありました。参加者からも、丘陵に上る坂を歩くのは少し大変だったけれどもほとんど行ったことがない所を歩けて良かった、また散歩コースでよく通るのに今までは全然知らなかったことがよく分かったなどの感想をいただき、好評のうちに終了することができました。

民俗探訪会は、今後ともその都度内容やテーマを検討しながら行います。実施に際して「広報さがみはら」などで参加者を募集しますので、ご希望の方の応募をお待ちしております。さらに、民俗調査会の活動にご関心を持たれ、一緒にやってみたいと思われた方も随時入会ができますのでお問い合わせください(民俗担当 加藤隆志)。

※出羽三山供養塔の銘文等については、『第34回文化財展』資料の「七国峠の出羽三山供養塔」(文化財調査普及員、石造物班)及び、『相模原の自然と文化』第29号 をご参照ください。

福の会が「福田家資料」を麻溝公民館で展示しました(平成25年11月)

南区麻溝地区の麻溝公民館では、11月2日(土)と3日(日)に「麻溝地区文化展」が 行われました。この文化展は、公民館文化部と公民館を利用するサークル・団体が主体と なり、そのほかの地域住民からも作品が出品されて、絵画やいけばな・書・水墨画・写真 など、さまざまなものが展示されました。

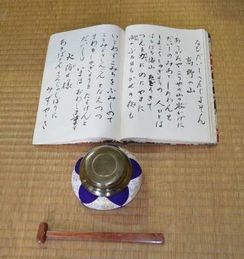

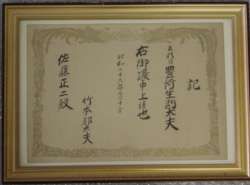

今回の文化展では、会場となった小会議室の一角で「福田家資料」が展示されました。 福田家は、元々小田原北条家の家臣が下溝の地に定住したと伝える旧家で、当家の明治 30年(1897)に造られた蔵の中にあった数多くの資料を寄贈していただけることとなり、その整理作業を博物館と市民が協働で行うことを目的に「福の会」が結成されて作業を進めています。さらに、5月25日~6月30日には資料整理の成果を活用して、収蔵品展「蔵の中の世界・福田家資料紹介~市民の力で博物館資料へ~」を開催したことは、この「ボランティアの窓」の欄でも紹介しました(「福の会」で展示を行いました(平成25年6月)~市民協働による資料整理の活動~)。

そして、今回は福田家がある下溝地区の公民館の文化展というということもあり、福の会で整理した資料の一部を展示しました。実際の展示の打ち合わせからレイアウト、飾り付けや撤収までも福の会の会員が担当し、文化展当日には会員が会場で見学者に資料や福の会についての説明を行うなど、訪れた多くの皆様に対して地元に残されてきた興味深い資料を紹介することができました。

展示に訪れた方からは、地元にこのようなものがあったことを初めて知った、自分の家にも同じようなものがあったことを思い出した、散歩の時に長屋門の前をいつも通っているが福田家がこうした歴史を持つ家とは知らずにいたので、機会があればご案内いただきたいと思った、展示に触れて地域の歴史に関心を持ったという感想などをはじめ、今後もこのような展示をして欲しい、他のものも見たいというご意見もいただき、大変好評のうちに実施することができました。

今回の公民館での展示は、博物館を舞台とする活動が広く地域に開かれていくといった点からも大変意義深いものといえます。福田家の資料整理はまだ継続しており、その一方で今回展示したもの以外の新たな資料の整理にも取り掛かっています。今後とも、さまざまな機会を通じて、市民とともに歩む博物館としての活動を継続していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

「水曜会」で収蔵資料展(津久井郷土資料室保管資料)を行っています(平成25年9月)

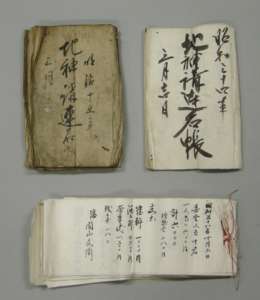

以前にこの「ボランティアの窓」でお知らせしたように、市民ボランティアによる津久井郷土資料室保管資料の整理を現在も継続して行っています(平成23年度ボランティアの窓「鈴木重光関係資料の整理を進めています!・平成23年7月」)。作業に当る会が発足して三年目となり、名称も毎月の奇数週の水曜日に活動を行っていることから「水曜会」と決めて、現在16名の会員が整理作業に当っており、すでに約2000件・5000点以上の資料について目録の作成を完了しています。 そして、水曜会では、資料整理だけではなくその成果を広く市民の皆様に伝えるために、毎年秋に収蔵品展を行っています。

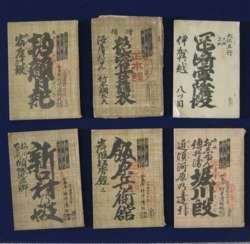

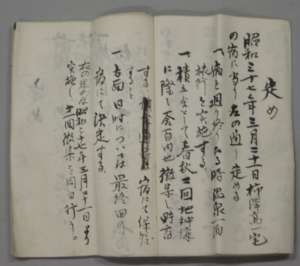

展示の内容は毎年変わりますが、三回目を迎える今年度は「埋もれた“モノ”に光を!・津久井郷土資料室所蔵資料紹介③~市民の力で博物館資料へ~」をテーマとして実施しています(この原稿を書いているのは会期中ですので現在形にしました。なお、会期は、平成25年9月14日~10月27日です)。今回の展示は、整理作業を進めている資料が当時住民が役場からもらった書類をはじめ、他にも例えば、商店や映画・観光関係のパンフレット、東京府立第四女学校・相原農蚕学校等の学校関係の各種書類や案内、新聞やその切抜き、マッチ箱やキャラメル箱など、実に多種多様なものに及んでいるものを紹介しています。

それとともに、何の変哲もない身の回りのものでも数をたくさん集めておけば、時間の経過とともにその当時の生活や世相を現す貴重な資料となること、そして、それらはただ集めて置いておくのではなく、今回の市民による水曜会の作業にようにきちんと整理して目録を作成するなど、人々の目に触れてこそ活用されるというのを訴えることが、この展示の狙いの一つです。

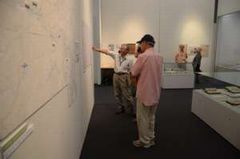

実際の展示に際しては、内容の検討から展示資料の選定、展示説明文やキャプション(資料名の表示)の作成、実際の列品まで、ほとんどすべてを水曜会の会員が担当し、さすがに三回目ともなるとスムーズに各所の作業も進み、見事な展示が完成しました。

また、会期中に四回ほど、水曜会会員が交代で展示会場に詰めて、見学者に資料の内容や作業中の苦労話など、気軽にお話しをする展示説明の機会を設けました。年配の方には懐かしく、若い世代には珍しいものを見ながら、説明を聞いてよく分かったということで大変好評で、先日(9月22日)の展示説明には多くの観覧者が会員の説明を聞き、あるいは思い出話などいろいろな対話をしている姿を目にしました。 先に紹介したように、水曜会の活動はもすでに三年目を迎えていますが、整理のために一時的に博物館に持ってきている資料のうち整理が終了したのは三分の一ほどで、整理終了まではまだしばらくの時間が必要です。

今後も着実に整理作業を継続していくとともに、博物館に集まる市民の方々が主体となり、こうした活動を行っていることを、展示をはじめさまざまな機会に紹介していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)

「福の会」で展示を行いました(平成25年6月)~市民協働による資料整理の活動~

今回紹介する「福の会」は、民俗・生活資料の整理を行うことを目的として昨年(2012 年)の秋にできた市民の会です。博物館では、すでに緑区中野にある津久井郷土資料室に 保管されている膨大な資料を整理する「水曜会」が活動していますが、「福の会」は南区下 溝地区の福田家の蔵の中の資料が寄贈されることをきっかけに結成され、当面、整理を行 う福田家から会の名称が名付けられました(ただし、将来的には他の資料の整理も行って いきます)。

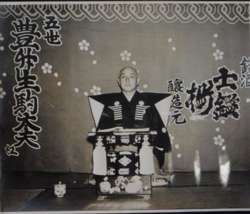

福田家は、元々は北条氏照(小田原北条氏・四代当主の氏政の弟)の家臣で、氏照の娘 (後に出家して「貞心尼」)が結婚するに際して父氏照から上溝・下溝の地を貰って居を構えました。 福田家はその供としてこの地に井上家とともに移り住み、その後、天正16年(1588)に貞心尼が亡くなり、 天正18年(1590)には豊臣秀吉によって北条氏が滅ぼされて村民になったと伝える旧家です。福田家には 多くの古文書が残されており、博物館には近世から明治・大正頃までの古文書580点が寄託されていて、 さらに別に発見された古文書も今後、追加で博物館に寄託される予定です。

福田家には明治30年(1897)に造られた蔵があり、この蔵の中にあった数多くの資料を寄贈 していただけることとなり、その整理作業を博物館と市民が協働で行うことを目的に「福の会」が結成 されました。蔵の中の調査は、まず平成24年10月に二日間に渡って内部の配置調査と寄贈受け入れ予 定資料の仕分けを行い、11月に福田家から博物館に資料を搬入しました。そして、11~12月に資料を洗浄し、平成25年1月からは本格的に計測やカード化などの作業を開始したほか、資料の殺虫・殺菌をする「くん蒸」 の後には、資料を大型収蔵庫の棚に分類して配架しました。

蔵の中にはさまざまなものが収納されており、その中でも大量にあったのが衣類などの身に まとうものです。このほかには、鍋や釜・食器などの日常の生活用具や、節供人形・結納目録等のハレの 機会に用いられたものなども見られます。蔵に置いてある道具の出し入れや蔵の鍵の管理は、主に昭和9 年(1934)に当家に嫁いだ福田利子さん(明治42年生)が平成13年(2001)に91歳で亡くなるまで行っ ていたとのことで、昭和22年(1947)生まれの現在の御当主の両親や兄弟、叔父叔母が使用した頃のも のが多く、それ以降もある程度の時期までは出し入れをしていたようですが、しだいにそのままになっ て現在に至りました。なお、蔵だけでなく、履物類や神仏の御札や掛け軸など、一部は主屋にあるもの も寄贈されることになっています。

そして、資料整理だけでなく、収蔵品展「蔵の 中の世界・福田家資料紹介~市民の力で博物館資料へ~」を、平成25年5月25日から6月30日までの会期で開催しました。蔵の中の資料 整理はまだ始まったばかりでまだ全体像は明らかではありませんが、それでもこれまでの 成果を基に、市民がこのような活動を行っていることを広く知っていただくことを狙いに実施した もので、展示資料の選定や実際の列品など、展示の準備作業も当然のことながら 福の会が行いました。会期中、約6800名の見学者があり、アンケートでもこの展示に興味 関心を持たれ、さらに「市民がこうした取り組みをしていることはすばらしい」との声が 多く寄せられたことは、福の会の会員一同も大変うれしいことでした。いずれにしても福 田家の資料整理はまだまだ継続しなければならず、一方で新たな別の資料の整理に取り掛かることも 想定されます。今後とも、市民とともに歩む博物館としてこのような活動を続けていきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

[皆さんも一緒に資料整理を行いませんか。]

「水曜会」ならびに「福の会」の資料整理にご参加いただける方を募集しています。作業は大変なこともありますが新たな発見もあり、 みんなで肩苦しくない雰囲気で行っています。興味・関心のある方は、加藤学芸員までお問い合わせください。

○水曜会:活動日は基本的に毎月第一・第三・第五水曜日の午後1時~3時、場所は博物館二階の実習実験室です。

○福の会:活動日は基本的に毎月第一・第三・第五木曜日の午前10時~午後3時、場所は実習実験室及び、洗浄乾燥室・収蔵庫などです。

民俗調査会で第3回目の「民俗探訪会」を下溝地区で行いました

平成23年度及び24年度の「ボランティアの窓」でも紹介しているように、当館の民俗分野の市民の会である民俗調査会Aの活動として5月と11月に「民俗探訪会」を計画していますが、さる平成25年5月8日(水)第3回目の「民俗探訪会」を下溝地区で行いました。今回のコースは、麻溝観光協会が発行した「歩いて楽しむ あさみぞ探訪マップ」の「川めぐりコース」を民俗調査会としてアレンジしたもので、民俗調査会の会員の中に下溝在住で「あさみぞ探訪マップ」の作成にも携わった方が何人かおられたこともあり、その知識や経験を生かして実施することを計画しました。

今回も「広報さがみはら」や博物館のホームページで会員以外の市民の皆様からの参加者を募集し、これまでは定員内(30名)の申し込みだったのが52名の方からの応募があり、野外を数時間に渡って歩くという安全性の観点から抽選となりました。当日は、31名の参加者と会員10名に加え、博物館長や麻溝まちづくりセンターの職員、平成25年度から「博物館ネットワーク」システム作りで博物館と協働事業を行っている神奈川工科大学の白井研究室の方々も参加され、JR相模線の原当麻駅から下溝駅まで、約3時間のコースを歩きました。

民俗探訪会では、担当学芸員である加藤とともに調査会の会員が地域を案内しますが、今回は先にも記しましたように地元の方が何人も加わっています。そのため、「なるべく地元に住んでいる者でないと知らないこと」をテーマとして、そうした点に留意して進めて行きました。特に、山の神社で実際に3月の祭りに参加した様子の説明があったり、福田家の御当主も参加されて特別に屋敷内や墓地に入らせていただき、さらに、これも責任者の方に事前にお願いして下溝八幡宮境内の不動明王像(市指定有形文化財)を見学させていただいたりと、まさに地元の人々の企画ならではの充実した内容の探訪会を実施することができました。また、当日は5月の薫風の中を本当に気持ち良く歩き、途中の大山(伊勢原市)の頂きや最後の雄大な相模川の流れの風景も参加者一同で堪能することができました。

民俗探訪会は、今後ともその都度内容を検討しながら行うことを予定しています。実施に当っては広報紙などで参加者を募集しますので、ご希望の方の応募をお待ちしております。さらに、民俗調査会の活動にご関心を持たれ、一緒にやってみたいと思われた方も随時入会ができますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

今回のコース:JR相模線・原当麻駅 9時15分集合

①中丸の神明社→②双体道祖神→③横浜水道道→④山の神坂・山の神社→⑤天応院(*門前)→⑥福田家長屋門→⑦貞心社・堀之内集落→⑧日之下地蔵・日之宮→⑨下溝八幡宮・不動堂→⑩泉橋(石仏)→⑪新・三段の滝上から相模川と丹沢の風景→下溝駅 午後0時30分解散

*第1回目の新磯地区(平成24年3月実施)については平成23年度のボランティアの窓で、第2回目の田名地区(平成24年11月実施)については平成24年度のボランティアの窓に記事を掲載しています。なお、民俗調査会Aが横浜市歴史博物館の「民俗に親しむ会」と行っている交流会についても平成24年度ボランティアの窓で紹介していますのでご参照ください(民俗担当 加藤隆志)。