- 津久井町史自然編刊行記念自然観察会 「仙洞寺山の地層と鳥たち」を開催(平成26年1月)

- 津久井町史自然編刊行記念講演会「虫は不思議でおもしろい!!」を開催(平成25年9月)

- 津久井町史自然編刊行記念自然観察会「オオムラサキの生活と夏の城山」を開催

- 養蚕の豊作と作業の無事を祈る女性たちの「おこもり」~緑区青野原~

- 『津久井町史自然編』を刊行!!

津久井町史自然編刊行記念自然観察会 「仙洞寺山の地層と鳥たち」を開催(平成26年1月)

博物館では、『津久井町史自然編』の刊行を記念し、昨年夏の自然観察会や秋の講演会など、少しでも多くの方に旧津久井町の豊かな自然について知っていただこうと、市民の皆様を対象とした事業を実施しています。平成26(2014)年1月26日(日)には「仙洞寺山の地層と鳥たち」と題した自然観察会を開催いたしました。津久井生涯学習センターを出発し、目指すは仙洞寺山林道です。仙洞寺山はほとんどが国有林として管理されており、林道の出入口はゲートで車での入場が規制されています。

まず皆さんで立ち寄ったのがタヌキの溜めフンのある場所です。タヌキになった気持ちで狭いけもの道を進むと、山のように溜まったタヌキのフン。近くにあったイチョウの実(銀杏)を食べた形跡も見られました。

林道を入ってすぐに観察できたのが、神奈川県で最も古い時代に形成されたとされている「相模湖層群瀬戸層」砂岩の地層です。林道沿いには崖が崩れ地中がむき出しになっている露頭が多く、資料として配られた林道沿いのルートマップ(林道沿いに見られる地層の区分が示された図)を見ながら、講師の髙橋純夫さんから地層が形成された状況や経過を分かり易く説明していただき、皆さん耳を傾けていました。地質の関係では、丹沢山地の形成に伴ってできた谷に堆積した愛川層群の地層や、タマネギのように表面がむけていく「たまねぎ石」など、豊かな自然を支える大地の成り立ちについて学ぶことができました。

林道沿いには哺乳動物が通った跡のけもの道も多く観察できました。動物に遭遇することはありませんでしたが、テンやイノシシのものと思われるフンや足跡の痕跡、シカやイノシシが体についたダニなどを落とすために使うヌタ場、その時ついた泥を落とすためにこすり付けた木など、身近な場所でありながら動物の気配満載でした。また、昼食をとった場所では、オオタカと思われる猛禽類が、アオバトを捕食した跡も発見され、自然の営みを感じることができました。

駆け足での観察会となってしまいましたが、1月下旬とは思えない比較的暖かな1日となり、参加者の方からもぜひまた開催してくださいという声をかけていただき、担当者としてもほっとした瞬間でした。冬の第2弾として2月11日(祝・火)に計画していた津久井湖城山公園での観察会は、雪のため残念ながら中止となりました。多くの方に『津久井町史自然編』をご覧いただき、文字や写真で紹介している内容を、実際に体感していただくことができればと思います。(津久井町史担当 守屋博文)

津久井町史自然編刊行記念講演会「虫は不思議でおもしろい!!」を開催(平成25年9月)

平成25(2015)年9月22日(日)、相模原市史講演会の一環として『津久井町史自然編』の刊行を記念した講演会を開催しました。講師は、津久井町史自然編執筆者の一人でもある養老孟司さんです。

養老さんに自然編の執筆をしていただいたのは、一連の経過がありました。昆虫特にゾウムシの仲間に興味をお持ちになり研究されていることは、一部の方にはよく知られていることでした。自然編の執筆者で同級生でもある有井一雄さん(神奈川昆虫談話会)が、旧津久井町で採集されたコウチュウの標本を整理しまとめられている際、ゾウムシ標本の一部を養老さんに差し上げたことが執筆していただくこととなったきっかけです。「ガロアコブヒゲボソゾウムシの再発見!」というタイトルで書かれた文章には、1908年高尾山で発見され新種として記載された本種が、他の種と同じものではないかという疑問を持たれていたところ、旧津久井町を含む丹沢山地や箱根、伊豆天城山などから再発見されたため、その存在を明らかにした論文を書かれたという経過が記述されています。

そして、生息場所として旧津久井町が含められていたこともあり、調査で分かった新たな事実として津久井町史自然編に執筆いただくことになりました。

講演会では津久井町史自然編の執筆内容には触れられませんでしたが、虫を好きになった経過や思い出話、虫の不思議な行動、家の玄関先にいたアカトンボの話など、虫に関するあるいはかかわりのあるお話しをしていただきました。またお母様が旧津久井町出身であるという相模原市との関わりや、時事問題の話題など、参加者を飽きさせない楽しいお話をしていただき、あっという間に時間が過ぎていきました。

最後の質疑応答の中では、子どもさんから最近見つけた虹色に光るきれいなゾウムシの名前についての質問があり、困った表情をされた養老さんが印象的でした。

今回の講演会では、入口のホワイエを使って、講演会タイトルに合わせ、津久井町史自然編刊行のための基礎調査で得られた昆虫標本の一部と写真を、また養老コレクションのほんの一部をお借りし展示しました。さらに、『津久井町史自然編』を紹介するコーナーも設置し、講演会の参加者に直接手に取って見ていただくこともできました。これからも、様々な機会をとらえ『津久井町史自然編』を紹介し、複雑で多様な旧津久井町の自然について知っていただくとともに、足を運んでいただければと思います。(津久井町史担当 守屋博文)

津久井町史自然編刊行記念自然観察会「オオムラサキの生活と夏の城山」を開催

平成25(2013)年7月15日(祝・月)、『津久井町史自然編』の刊行を記念し、自然観察会「オオムラサキの生活と夏の城山」を、神奈川県立津久井湖城山公園で開催しました。定員30名のところに40名近くの方からお申し込みをいただき、大盛況の中で行われました。講師は自然編執筆者の面々と、会場となった津久井湖城山公園を管理する(公財)神奈川県公園協会の職員です。

当日は連日の暑さがそのまま持ち越され、朝から汗ばむ陽気でしたが、オオムラサキの観察にはもってこいです。午前10時から観察会を開始し、一番オオムラサキの出現を期待していた場所ではその姿を確認できず、期待を胸にツタ植物やオオゴキブリ、ムササビの巣を観察し、予定のコースを進みます。

もうすぐお昼という地点に差し掛かった時、コナラの樹液にカナブンやオオスズメバチとともに、3頭のオオムラサキが出現!!なかなか翅(はね)を開いてくれませんが、時折翅をばたつかせ、その度に歓声が上がります。そうこうしていると、1頭のオオムラサキが私たちの眼の前の木に飛来し、頭を下にして止まりました。これには参加者も驚きの歓声を上げ、一斉にカメラが近づきます。

本来は禁止されていることですが、今日は特別にその個体を採集しじっくり観察です。透明の袋に入れ暴れないようにし、表側と裏側をじっくり見ることができました。その個体はオスで翅の青さが際立ちます。また胴体も太く、思っていたより触角が長いという皆さんの感想でした。何にせよオオムラサキが観察できて一安心です。

昼からは根小屋段丘や津久井渓谷の形成などについて、展望台から広がる景観を見ながら地形や地質のお話をお聞きしました。オオムラサキを見終わってもう満足という気持ちと、暑さのためか参加者は自然と足早になっていきます。それを制するように、ニイニイゼミの抜け殻やエゴノネコアシを観察し、野外での最後はエノキの木の下でオオムラサキの幼虫とさなぎ、さなぎの抜け殻探しです。木の下からエノキの葉の裏側を見上げるように一斉に探しますが、結局見つけることはできませんでした。

研究棟に入り一休みし、その後各講師から今日のまとめと補足説明がありました。野外で聞いた話に加え、津久井町史自然編に掲載されている詳しい図や写真を使ってお話しいただくと、さらに深みのある内容に変わっていくのが不思議です。今年度は平成26(2014)年の1月と2月に、それぞれテーマを設け同様の観察会を計画しています。このような事業を通して、旧津久井町の自然を少しでも体感いただければと思います。(津久井町史担当 守屋博文)

※エノゴネコアシアブラムシがエゴノキの芽に何らかの刺激を与えた結果、エゴノキの芽の一部の組織が大きく肥大化し、白い袋状の虫こぶが形成される。

養蚕の豊作と作業の無事を祈る女性たちの「おこもり」~緑区青野原~

かつて、相模原周辺では養蚕が盛んに行われ、養蚕に関わるさまざまな行事や信仰が人々の暮らしの中に根付いていました。しかし、養蚕をする家がなくなり、世代交代も進む現在では、そうした行事や信仰が少しずつ姿を消しつつあるように感じます。そんな中、養蚕に関わる女性の集まりが今も緑区青野原で行われているという話を聞き、当館の加藤学芸員(民俗担当)と一緒に、その集まりにお邪魔させていただきました。

青野原の嵐・上原・下原地区では、毎年5月と6月に1回ずつ、3地区の女性が集まって和讃(仏の功徳や高僧の功績を讃えるもの。歌念仏ともいう。)をあげる、「おこもり」という行事が行われています。

5月は「火防(ひぶせ)のおこもり」(「迎え」ともいう。)、6月は「お礼のおこもり」(「お礼ごもり」・「送り」ともいう。)と呼ばれ、蚕の飼育が始まる前(5月)に火災除けと繭の豊作を祈願し、また、飼育終了後((6月)には火事なく無事作業を終えたことに感謝して行われてきたそうです。

この行事がいつごろ始まったものかはわかりませんが、この行事を行うのは「養蚕で火を使ったから」だと伝えられています。養蚕では、蚕がよく育っていい繭を作るように、温度の管理にとても気を遣いました。寒い時には蚕を飼う部屋を暖めるために木炭や練炭等の火力が使われ、火災が発生しやすい状況にあったことが、「おこもり」の行事につながったものと想像されます。

お話をうかがったところ、青野原にも以前は養蚕を営む家が数多くあったようですが、だいぶ前に一軒もなくなってしまったとのこと、しかし、女性たちが集う「おこもり」はその後も引き続き行われて、現在に至っているということです。

今年の「お礼のおこもり」は、平成25年(2013)6月10日、青野原バス停近くの青野原会館で行われました。今回の参加者は13名(ほかにお茶出しのお手伝いの方が3名)で、5月13日に行われた「火防のおこもり」には21名が参加されたそうです。

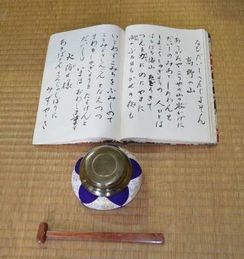

会場となる部屋の上座にはお酒やお菓子・果物などが供えられ、準備が整うとロウソクに火が灯されます。午後1時30分になると、役員のあいさつの後、和讃が始まりました。各自持参した帳面を広げ、小さな鉦(かね)を打ちながら和讃を行います。女性の歌声と鉦の音で、部屋の中の雰囲気はがらりと変わります。

最初は「火防せ(ひぶせ)様」と題された和讃です。「あきばさん さんじゃくぼうに みずやしき」から始まる言葉を、独特の節回しで歌います。帳面を拝見すると、火防の神として知られる秋葉神社(静岡県)を表現した文言や、「しもばしら こうりのなげしに ゆきのけた あめのたれきに つゆのふきぐさ(霜柱 氷の長押に 雪の桁 雨の垂木に 露の葺草)」という建物にまつわる火難除けの言葉などが並んでいます。

続いて、お茶で少し喉を潤したのち、「なむつしまのごずてんのう」から始まる和讃に移ります。節回しも変わり、実に47もの神仏の名をあげていく長丁場です。47の神仏には、青野原地域に祀られている焼山社の焼山権現などのほかに、江の島弁天や成田不動など周辺地域の著名な社寺の神仏の名もみられます。ちなみに、最初の「つしまのごずてんのう」は、疫病・厄除けで有名な津島神社(愛知県)の祭神で、『津久井町郷土誌』によると、青野原では江戸時代に津島神社の牛頭天王(ごずてんのう)を勧請した経過があるようです。江の島弁天等も、あるいは青野原の人々が参詣したりお札を受けたりしたような社寺なのかもしれません。いずれにしても、多くの神仏に対して、火事を出すことなくいい繭がたくさんできるように祈願していたことがうかがえます。

そうして開始から40分ほどで和讃が終わると、お茶菓子などが用意され、楽しい歓談の時間となります。部屋の中には、鉦の音から一転して女性の笑い声が響きます。こんな楽しみがあるのも、「おこもり」が続いている理由の一つかもしれません。@養蚕が盛んだった相模原周辺では、こうした養蚕に関わる女性の集まりが各地で行われていたようですが、『相模原市史民俗編』等の刊行物で紹介されているものをみると、その有り様はさまざまであったことがわかります。この「おこもり」もまた、青野原の人々の手で育まれてきた、他に二つとないものではないでしょうか。

『津久井町史』は民俗編の刊行予定はありませんが、地域を知る資料の一つとして今回の記録を保存するとともに、こうした行事が時代によって変化しながらも受け継がれ、その歩んできた歴史や人々の想いを伝えてくれたら、という願いを込めて、この場を借りてご紹介させていただきました。(町史担当 草薙由美) ※平成24年度民俗の窓で中央区田名、南区相模大野、南区磯部で行われている養蚕信仰について紹介しています。

『津久井町史自然編』を刊行!!

平成25(2013)年3月、津久井町史編さん事業としては5冊目となる、『津久井町史自然編』を刊行しました。平成11(1999)年1月に津久井町史編集委員会自然部会を立ち上げ、その後自然に関する各種調査が部会員により実施され、その成果をまとめた集大成としての一冊となります。約900点に及ぶ多くの図や写真を利用し、分かりやすく、親しみのもてる本となっています。

第1章「自然のあらまし」では、前記自然部会の部会長である髙橋純夫氏が、旧津久井町の自然のあらましについて、特徴と概要により解説しています。そして、第2章から第5章までは、各分野での調査成果を、図や写真を交えながら解説しています。

第2章「気象」では、旧津久井町が神奈川県内でもいかに寒冷地で、また降水量も多いのかを、グラフや表を使ってお伝えしています。

第3章「地形・地質」は、旧津久井町の大地の成り立ちを、地質構造や形成過程とともに解説し、付図として地質図を添付しています。

第4章「植物」は、私たちの生活する場所やその周辺に点在する公園や畑、低山地や渓谷、丹沢山地稜線部やブナ林の植物などを、写真を交えて解説しています。

第5章「動物」は、哺乳動物や鳥類、両生類、昆虫類、魚類など、動物を大きく10のグループに分け、それぞれ種類や生息する環境ごとなど、少しでもその状況が伝えやすい方法で解説し、多くの写真で紹介しています。

第6章「特色ある自然と生物」では、これまでに紹介できず、また解説しきれなかった内容について、50項目のタイトルで記述しています。調査により旧津久井町から発見された植物や昆虫、地域ならではの特徴ある自然、時間の経過や人との関わりにより変わってきた自然など、読みやすいように各タイトル数ページで完結しています。

最後の第7章「自然と環境保全」は、旧津久井町が水と緑の地であることを検証した上で、これからこの自然とどう関わっていったら良いのかを、読者の皆様に考えるきっかけとなればと設けた章です。

旧津久井町の自然の現状を記録し、お伝えしていくことは、これからの相模原市を考えていくうえでも重要なことです。『津久井町史自然編』が、本棚の隅に置かれたままにならず、いろいろな場面で活用されることを願っています。