相模原の民俗を訪ねて(№80)~各地のどんど焼き(2)~

前号の№79に引き続き、今年(2015年)の12日(祝)と14日(水)のどんど焼きの様子を写真を中心に紹介します。

【写真1】12日・水郷田名。河原での準備

写真1は中央区田名の水郷田名(久所)地区です。田名は前日の11日(日)が多かったようですが、ここでは12日に相模川河原の高田橋の下側にたくさんの正月飾りなど多くの燃やすものを積んで大きなものが作られました。

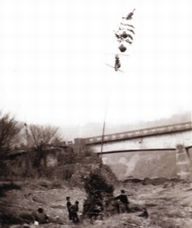

【写真2】葉山島・下河原。津久井地域では、竿を高くして上にだるまを付けるのをよく見かける

【写真3】葉山島・中平。高い竿が青空に映える

写真2と3は12日の緑区葉山島で、2が下河原、3が中平です。いずれも相模川沿いの水田の一角にかなり高いものが見られました。下河原では18日(日)にどんど焼きを行うとのことでした。

【写真4】鵜野森。数年ぶりに訪れたところ、場所が変更されていた

【写真5】横側に団子を焼く所を作ってあり、ここで多くの人が焼いていた

【写真6】道祖神碑の前で点火するに当たり、お供えされた花などがあった

写真4~6も12日の南区鵜野森地区の日枝神社です。この地区は以前は地区内のこども広場で成人の日に実施していましたが、今年は地区の氏神の日枝神社境内に場所が変更されていました。町田駅にもほど近く、周囲に住宅もあるため網で囲った中で燃やすようにして、別に団子を焼く場所が作られていました(この設備は以前もありました)。また、地域の道祖神碑には花や米・塩が供えられており、これまでと同様に道祖神碑の前でどんど焼きの種火を付けたと思われます。

【写真7】14日・大沼神社。ふれあい広場と同様に道祖神碑が取り外しできるようになっている

【写真8】燃やすものの前に道祖神碑を飾る

【写真9】点火する前には道祖神碑にも酒を掛けて清める

【写真10】周囲から点火していく

【写真11】点火する前には道祖神碑を少し火から遠ざける。後ろ側で盛んに燃えているのが分かる

【写真12】今年は団子焼き用に小さな燃やすものも作られていた

写真7~12はいずれも14日の南区大沼神社です。№79でも記したように、大沼地区ではふれあい広場と大沼神社でどんど焼きが行われており、大沼神社では平日に関係なく、14日実施に固定されています。ちなみに現在でも14日に行うのは神社の行事として位置付けられていることが多いようです。大沼では昔から地区の上と下地区に二か所で団子焼きが行われ、以前は子どもたちが各家から麦藁を集めて道祖神碑(セーノカミ。現在のものは第二次世界大戦後に作られたもので、古くは七沢石製のものがあったそうです)が入るくらいの小屋を作り、前側は悪いものが入らないように棘があるバラの木の枝を飾ったそうです。そして、今はどんど焼きは無病息災のための行事とされていますが、養蚕が非常に盛んだったこの土地では白い羽二重のような良い繭ができるように行ったのだ、というお話しも伺いました。

博物館で多くの市民の皆様のご協力を得ながら毎年進めてきたどんど焼き調査も、今年で12年目を迎えました。それでもまだ情報がない地区のほか、新たな発見があったり大きく変化した所もあります。今後とも調査を継続して各地の事例を「民俗の窓」にしていきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№79)~各地のどんど焼き(1)~

前号の№78に引き続き、今年(2015年)の市内各地のどんど焼きの様子を写真を中心に紹介します。写真の枚数が多くなるため、10日(土)と11日(日・№78で記した田名新宿地区は除きます)を(1)に、12日(祝)と14日(水)を(2)に記すことにします。

(写真1)10日・大沼ふれあい広場。かなり大きなものを広場に作る

(写真2)道祖神碑は取り外せるようになっている

(写真3)燃やすものの前に道祖神碑を置く

写真1~3は南区大沼のふれあい広場です。大沼地区は、(2)でも見るようにこの場所のほかに大沼神社でもどんど焼きが行われており、ふれあい広場は成人の日が多かったようですが今年は10日の午前に準備し、11日(日)の午後に点火されました。大沼では両地区とも道祖神碑を燃やす所の前に移動しています。

(写真4)古淵・正月飾りで道祖神の小屋を作る

(写真5)10日午後2時に点火したが、まず小屋の方から火をつける

(写真6)燃やすものは二つ作られ、小屋の後に枯れ枝等を積んだものも燃やす

(写真7)火が収まってきたら適宜団子を焼く

(写真8)トッカエ団子。かつては各地で行われていたが、現在も見られる地区は少ない

写真4~8は南区古淵で、昨年から14日夕方に固定されていたものが、第二土曜か日曜というように日取りが大きく変わった地区です。今年は10日の午前9時30分から準備が始まり、正月飾りで飾る道祖神の小屋と、木材と枯れ枝などを積み上げたものの二つが作られます。昔は古淵では上と下の二か所でどんど焼きが行われていたことや、この火を家に持って帰って神棚のろうそくに点したり、書初めも燃やしたことを伺いました。また、各自が焼いた団子を取り替えるトッケエ団子は今も行われており、三つ又の枝の先に取り付けた三個の団子のうち二個を取り替え、一個は自家用に持ち帰るとのことです。

(写真9)南区当麻・原当麻。道祖神碑の前側に作る

(写真10)当麻地区中・下宿。ここでは小屋を燃やさないで一年間そのまま置いておく

写真9は南区当麻の原当麻、写真10は同じく当麻の中・下宿で、いずれも藁などで小屋状のものを作る地区です。今年も10日には作られており、中・下宿ではそのまま置き、原当麻ではどんど焼きで燃やしてしまいます。

(写真11)11日・田名滝。11日午前8時30分準備、午後1時点火

(写真12)田名・陽原。自治会等の主催以外に、昔からの講中などで行っている地区もある

写真11・12は11日のもので、いずれも中央区田名地区です。この行事はかつては成人の日前日の14日に実施されることが多かったものの、ハッピーマンディー法が施行されて祝日が第二月曜日になってからは、地区によって日が異なる状況も見られました。しかし、最近は成人の日前日の第二日曜日が多くなっており、今年も各地で行われました。写真11は滝地区で相模川の河原で行われていました。写真12は陽原(みなばら)地区で、この道路向かいにある道祖神碑の近くにある家で行っています。陽原では三か所で実施するとのことで、すでに午後三時過ぎでもあり、団子を焼く人が帰った後ということもありますが、それでもそれほど多くの人々ではなく、今でも昔からの地域単位でこじんまりと行っている地区の一つです(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№78)~道祖神のお社を作る~(中央区田名新宿地区・平成27年1月)

博物館では、平成16年から市民の皆様にご協力を得ながら毎年、どんど焼き(団子焼き・サイトバライ)の調査を続けており、その成果はこの「民俗の窓」でもたびたび紹介しています。今回は、中央区田名新宿地区で、道祖神の石碑に被せる小屋状のものを作って燃やす事例について紹介します。

上組のお社の枠組み

次第にできあがる上組のお社

完成したお社は上組みの道祖神碑に飾る

田名新宿集落は田名地区の中でも東寄りに位置し、上溝地区に近いところです。田名新宿では、今年は1月11日(日)にどんど焼きが行われました。この地区の古くからの家々は集落の中を通る旧道に沿ってあり、北側の上組と南側の下組に分かれています。そして、上組・下組ともにお社(オヤシロ)と呼ばれる、道祖神碑に被せるものを作っています。今から15~16年ほど前までは、各家から納められる正月飾りでお社を作っていましたが、現在では正月飾りが少なくなったため、設計図に基づいて枠組みを木材で作り、回りを正月飾りで飾るようになりました。これに対して、上組の道祖神碑は交差点の角に他の地蔵などの石仏とともにあり、動かすことができないのでお社を道祖神の横から入れ、下組の道祖神碑は移動ができるため、上から被せるように作るそうです。

下組ではまず道祖神碑を移動する

道祖神碑が中に置かれているのが見える

お社のお飾りで飾っていく

できあがった下組のお社

当日は、上組では午前9時から個人宅の車庫で作り始め、約一時間ほどで完成して道祖神碑にお社を被せました。下組では、田名新宿の神社である稲荷社に納められていたお飾りを自治会館(観音堂も兼ねています)の敷地に運んで選別したりして、10時頃から製作が始まりました。まず敷地内にある道祖神碑をお社を作る場所に移し、屋根を杉葉で葺いて棟などの部分は大根巻きと呼ぶ太いしめ縄で囲い、回りもお飾りで飾っていきます。下組の方もやはり一時間弱でできました。この後は、午後1時からの点火までしばらく置いておきます。そして、点火前には上組のお社を自治会館に運んで上下のお社を並べ、下組のお社から道祖神碑を取り出して元の場所に戻して点火となります。その後は適宜、団子を焼きに来る人が訪れ、いろいろと話をしながら団子を焼いてその場で食べたり、家に持ち帰る姿が見られました。なお、やはり15年ほど前まではお社を上組と下組が別々に作るだけでなく、燃やすのもそれぞれの場所で行っていたとのことです。

燃やす前には上組のお社を持ってくる。向って左側が上組のもの

点火前には下組の道祖神碑を取り出して元の場所に戻す

点火されたお社

その後は適宜、団子焼きが行われる

市内ではどんど焼きは各地で盛んに行われており、その中には道祖神の小屋を作ったり、燃やす場所に道祖神碑を運ぶなど、道祖神と係わる古くからの要素を残していると考えられる地区もあって、そうした状況も「民俗の窓」で紹介してきました。今回の田名新宿地区のような、どんど焼きの当日(あるいは数日前)に、道祖神碑の小屋状のものを作る事例は南区当麻の原当麻や田名清水地区に見られ、特に田名清水は田名新宿と同様に、どんど焼き当日に道祖神碑の上に作って数時間後に燃やしています。また、道祖神碑等を移動させるのも南区大沼(二か所)や南区上鶴間・金山神社をはじめ、町田市の境川・八坂神社や金森・杉山神社などでも行われていることを紹介してきました。今後も市内外の注目される地区のどんど焼きについて紹介していきたいと思いますが、実はここで取り上げた田名新宿のお社を作る事例は、冒頭に記したようにすでに10年以上もこの行事に注目している中で、民俗講座に参加されている方から情報が寄せられて初めて分かったものであり、まだまだ知らないことも多いことを改めて実感しました。今後も何か情報があれば、是非お知らせいただければ幸いです(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№77)~お地蔵様の念仏~(南区下溝古山地区・平成26年12月)

前回の「民俗の窓」では、緑区久保沢の観音堂に祀られている石造の百体観音について記しましたが、今回は南区下溝・古山地区の石造地蔵塔とその念仏(和讃)について紹介します。なお、当日は民俗資料の整理作業に当たっている「福の会」の会員が10名ほど見学させていただきました。

地蔵が祀られている祠

古山地区は下溝のもっとも北側にある集落で、「民俗の窓」No.37では平成24年7月の天王祭について触れています。古山集落の南側にある古山坂(下坂)の登り口の所にある小さな祠の中に祀られているのが地蔵塔で、現在では大正頃のものが前側にあり、それ以前の古い地蔵と思われるものが裏側に置かれています。この地蔵は子育地蔵と言われ、4月と12月の4日が地蔵様の日で、かつては近所の人が自家製の煮物や菓子などを持って集まり、祠の前にムシロを敷いて念仏をしていました。その後は地区の公会堂に場所を移し、現在でもこの両日に古山の高齢者の女性によって念仏が行われています。

当日、午前中に総代が掃除や幟立てなどの準備を行う

準備が整った地蔵の祠

念仏に訪れた方はまず掛軸を拝む

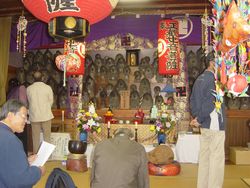

念仏を唱えている様子

「お茶念仏」の前には新しいお茶を入れる

今年(2014年)の12月4日には、まず午前9時頃に古山の3名の氏子総代の男性の方々が地蔵に集まり、祠とその周辺の掃除をするほか、幟を立てて花などをお供えしました。地蔵の念仏は女性によって実施されるものの、行事自体は集落全体のものとして鎮守である十二天神社の総代の主催となっており、総代は当日の準備等を担当します。念仏は午後1時から公会堂で約20名ほどの皆様によって行われ、「下村地蔵様念仏」と記された帳面に基づき、30分ほどで終了しました。途中、「お茶念仏」と言われる念仏の前には茶を入れ替えるとのことで、参加者全員に新しいお茶を出すことなどもありました。

「請雨」の文字が記された御札

ところでこの地域の民俗について大変に詳しく、博物館の建設に際しても本当にお世話になった座間惣吉さん(博物館の常設展示室内にある物置は、座間惣吉さんの家にあったものです)が書かれた『古山こぼれ話』(1978年3月刊)によると、この地蔵は子育て地蔵として子どもができない者が信仰すると子どもが授かり、よく育つと言われる一方で、「雨降り地蔵」で夏場に干ばつが続くと雨乞いに地蔵を下側を流れる道保川に入れ、水をかけて降雨を願いました。その後、雨が降ると「おしめり正月」で地蔵を元の位置に納めお神酒と菓子を供えてお礼をして、大人は仕事を休み、子どもには菓子のおすそ分けをしたとのことで、このような雨乞いは第二次世界大戦後にも何回か行われたようです。現在では、この地蔵が雨乞いにもご利益があったとの話はほとんどなくなっているようですが、当日の参加者に配られる御札には「請雨地蔵菩薩」と記されており、まさに雨降り地蔵であった頃のなごりを留めています。周辺では雨乞いに地蔵を水に投じた例として、同じ下溝地区の大正坂下にある日之下地蔵があり、地蔵に限らず石が用いられたものとして田名地区のジンジ石・バンバ石なども有名です。こうした点からは、地域の中で地蔵やそのほかの石などが、その時期の人々のさまざまな願いに応えながら祀られていたことがわかります。

いずれにしても、こうした行事が行われることは市内でもかなり少なくなっており、以前は各集落で行われていた念仏講もめっきり少なくなっています。実は古山集落の下古山で各家を順番に回して実施されていた念仏講は平成14年(2002)3月の彼岸念仏で終了し、念仏講で使われていた掛軸などは博物館に御寄贈いただいています。今回紹介したこの念仏も二〇名ほどの方がお集まりになりましたが、それでも参加される方が次第に少なくなっているとのことです。地元で大切に祀られてきた地蔵様の念仏が長く継続されることをお祈りするとともに、これからも各地のこのような行事について「民俗の窓」で取り上げることができたらと思います(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№76)~久保沢観音堂の百体観音~(緑区久保沢地区・平成26年10月)

「民俗の窓」では今年の津久井観音霊場の本開帳のうち、緑区根小屋中野の第三番・清水山中野堂の開帳の状況をNo68~70で報告してきましたが、今回紹介するのは、津久井観音霊場第五番の久保沢観音堂です。久保沢観音堂は集落を見下ろす小高い場所にあり、代々、久保沢の集落によって管理され、平成16年(2004)からは大正寺観音堂保存会が発足して地域の皆様によって大事に保存されてきました。観音堂の本尊は聖観世音で、すでに文政10年(1827)には観音堂が地元の資料に記録され、また、天保13年(1842)の資料には、聖観音が行基菩薩の作と言い伝えられる旨の記述があり、古い歴史を有していることが分かります。そして、堂内には百体に及ぶ石造の観音像が祀られていることでも知られています。

久保沢観音堂。幕がご開帳を引き立てる

観音に対する信仰としては、西国三十三観音霊場・坂東三十三観音霊場・秩父三十四観音霊場などの三十三か所(秩父は三十四か所)の札所を巡るものが有名で、それらを合計すると百か所となります。この百体の観音像は、明治11年(1878)に堂を管理していた桂昌寺(明治年間に焼失し、林泉寺と合併して現在は大正寺の管理)の渓山和尚が百体の観音像を祀ることを計画し、近在の者から寄付を募って実に16年もの歳月をかけて明治27年に完成したものです。百体の観音像には、それぞれ例えば「坂東一番」や「秩父九番」などというように札所番号や施主の名前が記され、造立の目的は亡くなった近親者の供養のためが多いものの、なかには養蚕がよくできるように願ったものもあるようです。また、百体観音で注目されるのは、観音像を彫った石工名が彫られていることで、作者の北原七兵衛祥重は長野県の高遠から七沢(厚木市)に来た代表的な石工で、市内をはじめ近在にすぐれた作例を残しています。

久保沢観音堂では、六十年に一度、甲午(きのえうま)歳の大開帳があり、さらに津久井観音霊場の12年に一度の午歳ごとの本開帳(今年が大開帳及び本開帳の年に当たっていました)、午歳の中間にある六年目の子(ね)歳の半開帳のほか、毎年10月の9の付く日をハツクンチ(9日)、ナカクンチ(19日)、シマイクンチ(29日)を縁日にしており、縁日には堂が開扉されて百体観音を拝観することができます。今年のシマイクンチの10月29日には、本欄でも紹介している津久井郷土資料室保管の資料整理を行っている市民の会の「水曜会」の会員と観音堂を訪れ、百体観音を拝見するとともに保存会の方からさまざまなお話しを伺うことができました。

水曜会でお参りをさせていただいた

観音堂本尊の聖観音と百体観音

堂内正面にはびっしりと観音像が並ぶ

水曜会のフィールドワークとしては、当日は観音堂のほかにもいろいろな所に行き、津久井湖の北側も歩いた。奥に小さく見えるのが三井大橋

緑区三井には、高さが2m60㎝以上にも及ぶ非常に大きな徳本仏供養塔(文政2年[1819]造立・市登録有形民俗文化財)があり、これらも見学した

市内でも、「坂東・西国・秩父 百番観世音」などと記された観音塔の石仏が残されており、例えば『相模原市史民俗編』によると相模原地区には10基が確認されています。その中で実際に百体の観音の石塔を設置したものとしては、久保沢観音堂のほかに同じく緑区上九沢の梅宗寺の観音堂があります。こちらの造立年代は天明5年(1785)以降で久保沢のものより百年ほど古く、さらに石工として信州高遠の高島清七・北原藤右ヱ門・藤木團蔵の名が記され、久保沢と同様に高遠石工の北原姓が見えています(服部比呂美・山口千恵子「梅宗寺百観音石塔調査報告」『相模原市史ノート』第6号)。

いずれにしても、このような百体の観音石造が一挙に祀られていることはかなり珍しく、市内ではこの二か所しか確認されておりません。その意味でも久保沢や梅宗寺の観音堂は相模原が誇る重要な文化財であり、地域の皆様が大事に護ってきた郷土の遺産ということができます。さまざまお顔やお姿をされた観音像は、今後ともこの地域を長く見守ってくださると思います(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№75)~ここにもあった山車人形・緑区相原当麻田地区(平成26年8月)~

緑区相原地区の鎮守は相原八幡宮で、毎年、8月末の土日曜に祭りが行われます。『相模原市史民俗編』に拠ると、相原地区では、江戸時代には八幡社と天王社を祀っていて祭礼も両方あり、関東大震災後には二つの祭りを一緒にして9月1~3日、その後に8月25日に行うようになって、さらに現在のように8月末の日曜日と移り変わりました。今年(2014年)は8月23・24日に実施されました。

ところで「民俗の窓」では、市域各地の山車に飾る人形について紹介してきましたが、相原の当麻田地区にも人形が残っていることを、博物館の民俗調査会にも参加されている橋本勝邦さんから教えていただきました。今回は、祭りの当日に金太郎人形を拝見するとともに、地区の方から人形や山車(「屋台」と呼ばれています)・神輿などについてお話しを伺いました。

金太郎人形(全体)

金太郎人形(顔部分)

人形を収納している箱の墨書。明治27年8月と記されている(橋本勝邦さん提供)

この金太郎人形は、台座を含めて二、四メートルの大きさで全身が赤く、小熊を右手で差し上げており、祭りの際に当麻田自治会館内に飾られます。普段、分解してしまってある箱に、明治27年(1894)に30円で八王子から購入したことが記されていて、屋台と一緒に買ったものではないかとのことです。ちなみに相原のもう一つの古い集落である森下の屋台も同じ時期に八王子から購入したようで、現在は無くなっているもののかつては人形(鐘馗[しょうき]?)もあったそうです。当麻田の金太郎人形は、以前取り上げた田名・清水集落と同様に一本柱に人形を付けて、その柱を前方から持ち上げて立てるものですが、当麻田ではほとんど人形を立てて屋台を巡行したことは無く、第二次世界大戦後には人形を乗せる台を作って曳いたことが二、三回ありました。ただ、15年ほど前に神社に持っていき、夜に照明を当てて飾った時はかなりきれいだったとのことです。なお、森下の屋台は、屋根の後部に手すり状の柵で囲った台があり、ここに人形を飾る形式です。

向って左が当麻田、右が森下の屋台。

森下の屋台

当麻田の屋台。雨の予報により、シートが被されている

当麻田の子ども神輿と屋台の氏子回り

また、屋台で奏でられる祭り囃子にも興味深い伝承があります。当麻田の囃子は、最初は屋台を八王子から買ったので囃子も八王子から伝えられたと考えられますが、そのうち隣りの森下と同じではつまらないということで、足柄上郡の山北町の方から地元の酒屋に来ていた酒造りの杜氏から「オオバ囃子」を改めて習ったとするもので、「目黒流」などと称される森下をはじめ、町田市相原町の大戸囃子や同市小山町の三ツ目囃子など周辺の集落で行われている著名な囃子とはかなり違って威勢が良く、例えば茅ヶ崎の浜降祭の時に聞く囃子と太鼓の叩き方が同じだなどと言われます。市内では各地で祭り囃子が盛んであり、その始まりや伝来についても『相模原市史民俗編』にさまざまな伝承が記されている中で、こうした経緯を持つ囃子は他にはあまりなく注目されます。

相原地区の大人が担ぐ神輿

大人神輿の渡御(2008年8月23日。橋本勝邦さん提供)

大人が担ぐ大きな神輿は、昔から森下と当麻田に別々にはなく八幡宮の宮神輿が一つで、第二次世界大戦の頃に神輿を担いではいけないとされた時期もあり、それでも当麻田と森下の若い衆が対抗して早い物勝ちで夜中に神輿を運んできて、自分たちの集落の中を神輿を担いだこともあったそうです。子ども神輿は古くから当麻田と森下それぞれにあり、当麻田では三角地のようになっている所に笹を4本立て、ここをお仮所として子ども神輿を置いていました。

今年の祭りでは、23日の昼に、森下と当麻田から子ども神輿と屋台が相原八幡宮に集まり、式典の後、午後1時から子ども神輿と屋台がそれぞれの集落の氏子回りを行いました。夜は民謡流しやよさこい踊りなども含んだ歩行者天国パレードで、24日は朝から神社神輿の渡御があり、夜は奉納演芸大会となります。これからも市民の皆様からさまざまな情報を寄せていただき、市内各地の祭礼の状況について「民俗の窓」で取り上げられたらと思いますのでよろしくお願い申し上げます(民俗担当 加藤隆志)。

※今回の記事に際しては、橋本勝邦さんの屋台等に関する調査成果を一部使わせていただきました。

相模原の民俗を訪ねて(№74)~大島・古清水集落の神輿と山車人形(平成26年7月)~

今年の夏も天王祭(オテンノウサマ)の時期がやってきました。天王祭では、神輿を担ぎ、お囃子を載せた山車(市内では屋台と呼ばれることも多い)を曳くことが特徴で、この欄でもいくつかの地区の天王祭を取り上げてきましたが、今回は、緑区大島・古清水集落の天王祭について紹介します。

古清水は大島地区の中ではもっとも南側に位置し、田名に接した地区です。大島には諏訪明神と日々神社という大きな神社が二社ありますが、古清水は諏訪明神の氏子であるとともに地区内に八坂神社を祀っており、以前は7月20日、現在はその近くの土曜日に祭礼を行い、今年(2014年)は7月19日(土)に実施されました。実際の祭礼は、午前9時頃に自治会の皆様が自治会館(敷地内に八坂神社もある)に集合し、それぞれ準備が進められました。そして、自治会館内に大人・子ども神輿を運んで飾り付けが行われ、午後12時からの神官による神事の後、古清水では数十年ぶりとなる諏訪明神の獅子舞が奉納され、子どもたちを中心とした獅子舞が見られました。そして、午後1時30分頃から、昭和61年(1986)に製作された子ども神輿の巡行が始まりました。

八坂神社。普段は二基の神輿が神社に納められているが、祭り当日には運び出されていない

大人神輿

大人神輿を運び出す。子ども神輿は先に運ばれている

神輿は自治会館内に運ばれて飾り付けが行われる

神輿の棟札。右側が文政九年、左側が明治一五年のもの

棟札の裏側。年号や祭祀者名など、興味深い記載がある

古清水の天王祭で注目されるのは、神輿に関する言い伝えと古い神輿が残っていることです。古清水では、昔、神輿をお諏訪様(上大島の諏訪明神)に持って行きましたが、その後、お諏訪様から「相模川に神輿を流すので古清水で受け取ってくれ」ということで、相模川で拾って八坂神社に納めたと言われており、『相模原市史民俗編』によると、「(古清水では)大人の神輿はかつては川に入ったりしたが、戦時中に担がなくなって火災が発生した。「神様が祟ったんだべ」と言われ、再び神輿が川へ入るようになったが、今は担ぎ手がなく飾るだけである。」との記載があり、市内の他の地区と同様に、テンノウサマの神輿が川から流れてきたとか、水と関係するといった伝承があったことが分かります。

また、現在、大人神輿と子ども神輿が納められている八坂神社のお堂には、特に八坂神社の御霊のようなものは見当たらず、昔から神輿自体にお初穂を供えるなど、神輿そのものがご神体と考えられていたようです。やはり『相模原市史民俗編』では、上溝や田名でお天王様といえば神社を指すのではなく、祭りそのものやあるいは祭礼で担ぐ神輿のことを指し、神社がなくても祭りは行われ、この場合は神輿がお天王様となるとされており、古清水の場合もこの事例に当たります。さらに、大人神輿には文政九年(1826)六月の銘がある棟札が納められており、神輿自体を天王様(棟札には八坂神社の旧名である「奉建立 牛頭天王(ごずてんのう)宮 鎮座」と記されている)としていたことや、神輿に御霊を入れる祭祀を行った者が、津久井・長竹村の修験者の泉乗院であったことなどが記されています。神輿には明治十五年(1882)八月の棟札も入っており、このような神輿に関する資料が残されていることは大変貴重であり、今後、他の地域での調査が期待されるところです。

現在も残されている大和武尊の山車人形

神社の中には奉納額もあり、これは藍瓶が描かれており、紺屋が奉納したもの

子どもたちによる大島の獅子舞が奉納された

子ども神輿の巡行。古清水内を回っていく。大人神輿は担がない

古清水にはかつては山車があり、この山車は明治二十八年(1895)に、宮大工の地として著名な愛川町半原の矢内右兵衛が建造したもので、残念ながら古い時期に壊れてしまったようで現在は残っていません。ただ、山車に飾った日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の山車人形がかなり傷みは多いものの残されています。山車人形は、「相模原の民俗を訪ねて(56)」でも紹介したように、古清水と接する田名・清水地区にもあり、相原・当麻田でも残されていることが分かってきました。こうした山車やその上に飾った人形等についても引き続き調査が必要です。

いずれにしても、市内各地で盛んに行なわれている夏の天王祭はまだまだ奥が深そうです。これからも関心を持ちつつ、この欄で紹介していけたらと思います。なお、今回の調査に際しては、古清水自治会の多くの皆様に大変お世話になりました(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№73)~中央区星が丘地区の夏祭り (平成26年7月)~

中央区星が丘は、旧陸軍造兵廠(ぞうへいしょう)の従業員用に建てられた県営住宅が発端となった地区で、第二次世界大戦以後に開発が進んだ場所が多い市内の中では、比較的早い時期に開発された所の一つです。

星が丘地区には神社はありませんが、毎年7月には星が丘1~4丁目全体の祭りが行われています。この祭りには神輿や山車も出て、大人神輿の担ぎ手は各町内から20名ずつを目安に募っており、子ども神輿や山車は各自治会で持っています。また、祭りの実行委員長(1名)・副委員長(3名)は各自治会長が務め、別に組織されている夏祭り保存会も、各町会から男性2名・女性1名が出て祭り全般のことを担当し、次年度以降に祭りのやり方を引き継ぐ仕組みとなっています。地区の有志が会員となっている星友睦という神輿保存会もあり、各自治会から募集された方々と一緒に神輿を担ぐとともに、神輿の飾り付けや出し入れなど、神輿に関するさまざまな仕事に当たります。

実はこの星が丘の祭りは、隣接する上溝地区の祭り(天王祭)と深い係わりを持っています。地元で作成している資料に拠ると、上溝の丸崎集落では、明治九年(1876)九月に、宮大工の里として著名な半原(愛川町)の宮大工藤原高光によって造られた神輿を担いでいましたが新調することになり、昭和22年(1947)にこの神輿を星が丘自治会連合会が譲り受けました。それで星が丘でも上溝のお天王様に参加し、後には交通事情の関係もあって星が丘だけで祭りを行うようになりました。そして、平成2年(1990)には、この神輿の老朽化によって新しい神輿を製作して(現在担いでいるものは平成19年に大修理)、古い神輿は博物館に寄贈されました。星が丘でも、今はあまり馴染みがないものの昔は祭りや神輿自体のことをお天王様と言っていたとのお話しをうかがうことができました。

今年(2014年)の星が丘の祭礼は、7月26日(土・宵宮)と27日(日・本宮)の2日間に渡って行われました。前記のような由来があるため、上溝祭りと同じ日に実施することになっています。土曜日は、午前11時30分に、上溝の亀が池八幡宮の神職が祭り全体のお神酒所が作られた星が丘小学校に来て、御魂入れ等の式典が行われました。その際には、大人が担ぐ神輿とともに、星が丘1丁目から4丁目までの各自治会の子ども神輿と山車や太鼓が揃い、式典に参加します。終了後、子ども神輿や山車はそれぞれの自治会に帰って午後から町内の巡行となり、大人神輿の方は、午後6時から星が丘小学校前の通りを中心に提灯に火を点して渡御します。

7月26日(土)

全体のお神酒所。八坂神社の掛軸の左側に大人神輿が飾られている

星友睦が神輿の飾り付けを行う

式典の終了後、子ども神輿や山車は自分たちの町内に戻る

午後からは子ども神輿が町内を回る(4丁目)

囃子の乗った山車も神輿とともに巡行する。囃子は昭和57年(1982)に丸崎から習ったという(4丁目)

翌日の日曜日は、やはり子ども神輿が町内を回っている中、大人神輿が午前10時から1丁目から4丁目の順に担いでいきますが、例えば1丁目では1丁目の者が前面に出るというように、各町内ごとの担ぎ手が主に神輿を担くようになっているそうです。そして、当日は最後にものすごい雷雨に見舞われましたが、午後4時には出発した星が丘小学校に子ども神輿を含むすべての神輿と山車・太鼓が集まり、やはり神職による御魂抜きの式典が行われ、無事に今年の祭りは終了しました。

7月27日(日)

小学校を出発する大人神輿

住宅地の中を担がれる大人神輿

突然の雷雨にも負けず最後まで担ぐ

子ども神輿はこの日も担ぐ。神輿の前には花を集める子どもたちが付く(1丁目)

1丁目の子ども神輿には太鼓が随行する。太鼓には「昭和36年7月吉日」とある(1丁目)

星が丘の夏祭りは、開始からすでに今年で66年を経ており、当初は上溝の影響も強かったと考えられるものの今ではすっかり地元の祭りとして定着しています。星が丘地区では8月の盆踊りも今年で65回目となり、さらに星が丘公民館区の14の自治会が参加する運動会も行われるなど、さまざまな催しが実施されています。他の土地から移り住んで来た住民が圧倒的に多いこの相模原にとって、自ら生活する地域に親しみ、より良いまちづくりのために、こうした祭りなどが果たしてきた役割は大きいものがあると言えます。今後とも、星が丘の夏祭りがますます盛んに行われることを願ってやみません。なお、今回の調査に際しても、星が丘地区の多くの皆様に大変お世話になりました(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№72)~上溝のオテンノウサマ(天王様)・久保の神輿と山車 (平成26年7月)~

中央区上溝の夏祭りは相模原市を代表する祭りの一つで、神奈川県北部最大の祭りとして「かながわのまつり50選」にも選ばれています。かつてはオテンノウサマ(天王祭)として7月27日(宵宮)と28日(本宮)、現在はその近くの第四土日曜日に行われています(上溝の天王祭は、「民俗の窓」No.17~19でも紹介しています)。

祭りでは、各町内の神輿(大人・子ども神輿)や山車が自らの町内を巡行する一方、本宮の日曜日には山車とともに、各町内での氏子回りを終えたすべての神輿が上溝商店街の通りに一堂に会し、勇壮に渡御することが祭りの呼び物となっています。今年(2014年)の祭りには、大人神輿13基、子ども神輿8基、山車8基が集まり、大変な盛り上がりを見せました。

お仮屋に置かれた久保の神輿

氏子回りをする久保の山車(26日)

27日夕方に上溝商店街の通りに来た久保の神輿

他の地区からも続々と神輿が集まる。一番手前が久保の神輿

神輿とともに山車も集まってくる。久保とともに四ツ谷の山車が隣りに見える

ところで上溝の神輿は、江戸時代後期から末期に製作されたものが五基(五部会・田尻・四ツ谷[石橋から移籍・現在博物館で保管]・石橋・本町)ほど確認され、この頃にはすでに天王祭が行われ、明治期にかけて盛大になったと考えられています。このほか、丸崎や虹吹の神輿も第二次世界大戦以前に造られています。それに対して、同じく上溝の古い集落である久保と番田諏訪面では戦前は神輿がなく、かつてはこの祭りに参加していませんでした。その理由は、どちらも集落で祀っている久保・浅間神社や番田諏訪面・諏訪神社とお天王様の仲が悪いとされていたためです。ちなみにお天王様と諏訪神社の仲が悪いとの話は他にもあり、南区下溝では上庭集落のお諏訪様とは特に仲が悪く、担ぐと怪我人が出るので下溝の鎮守である八幡神社の前に埋めてしまった(『相模原市史民俗編』)、緑区鳥屋では天王様が氏神のお諏訪様と仲が悪く、悪病が流行ったので天王様のご神体を串川に流してしまった。それを拾い上げて祀ったのが青山の天王様としています(『串川・中津川流域の民俗』)。

こうした伝承がある久保や番田諏訪面ですが、現在は両地区とも大人神輿と山車を有しています(番田諏訪面は子ども神輿もあり)。久保では、昭和22年(1947)終戦後いち早く青年層の発意で、天王祭を町内に復活しようと呼びかけて町内全般の賛意を得て神輿を造りました(『上溝の夏祭り』 上溝夏祭り実行(常任)委員会 1989。番田諏訪面の神輿は昭和55年製作)。この神輿は浅草の宮本卯之助商店から購入したもので、購入に際して寄付をいただいた方の名前を記した板が現在も見られます。また、東京が大きな空襲に遭った中でこの神輿は戦災を免れた三基のうちの一基で、真ん中の大きさの神輿が久保、もう一基が丸崎に来ており(一番大きなものはどこに行ったか不明)、久保と丸崎の神輿は兄弟分と言われているそうです。戦後まもなくの昭和22年当時であり、購入には金とともに米や麦など食糧を持っていかないと売ってくれなかった、との話も伝えられています。なお、山車も神輿と一緒に造られ、山車で奏でる囃子は丸崎に習いに行きました。この山車は、その後、南区当麻の原当麻集落に移され、現在の久保の山車は昭和52年(1977)に新たに造られました。この際の寄付者を記した板も残っています。

このように盛大に行われている上溝夏祭りも、長い時間の経過の中でさまざまな展開を遂げつつ実施されてきたことが分かりますが、将来に渡って、地域の人々の熱い想いの下で祭りが繰り広げられていくことに変わりはありません。今後とも見続けていきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№71)~甲州道中と八王子城跡(平成26年5月)~

博物館の民俗分野では、民俗調査会をはじめ、さまざまな機会を捉えて相模原を中心に周辺地区を含めた地域のフィールドワークを行っていることは「博物館の窓」でも触れていますが、今回は5月28日(水)に行った水曜会のフィールドワークについて記したいと思います

水曜会は、津久井郷土資料室に保管されてきた膨大な資料を整理することを目的に始まった会で、この三年半の間の活動で約一万点以上の資料の目録を作成しています。また、資料整理の成果を示す展示を毎年一回実施して、実にさまざまな資料を多くの皆様に見ていく機会も設けてきました。そして、それぞれの資料に対する理解を深めるとともに、今後の活動に対する意欲を一層高めることを主な目的として、年に春秋の二回ほど関連する地域のフィールドワークを行っています。

旧道から景信山への上り口付近で、この先をもう少し行くと小仏峠に至る

台座に「小仏宿」と記した馬頭観音塔。こうした大きな馬頭観音は津久井地域でも何か所かに残っている

中央本線煉瓦構造物。八王子~上野原間の中央本線は明治34年(1901年)に開通し、橋梁などに煉瓦が使われている。

今年の春のフィールドワークは、八王子市浅川地区の甲州道中旧道と八王子城跡の見学を企画しました(加藤を含めて12名参加)。まず午前中は、昨年の秋に中央線の上野原駅から藤野駅方面に向って甲州道中の旧道沿いに残る上野原宿本陣や番所跡などを訪れたのにつなげる意味もあり、今回は途中にそびえる甲州道中の小仏峠越えはまたの機会として、小仏峠を越した麓から高尾駅までのコースとしました。途中では、台座に大きく「小仏宿」(甲州道中の宿場)と書かれた馬頭観音塔(弘化四年[1847]再建)や駒木野宿にある小仏関所など、甲州道中の名残りを示すものや、高尾山信仰とも係わる蛇滝茶屋跡、中央本線開設時からの煉瓦構造物など、いろいろなものを見ながら少し早足となりましたが歩きました。

小仏関所跡。戦国時代には小仏峠にあった関所は江戸時代に現在地に移された。甲州道中の重要な関所の一つだった

熱心な八王子城跡のボランティアガイドの方の説明があった

右側に見えているのは土塁。土塁一つとっても規模が大きかったことが分かる

午後からは、小田原に本拠地を持ち、広く勢力を誇った小田原北条氏の重要な支城であった八王子城跡に向かいました。八王子城は天正18年(1590)に豊臣秀吉の関東制圧の一環として前田利家等によって攻め落とされ、それによって小田原開城の引き金となり、秀吉の天下統一がなされたことでも有名です。相模原市緑区の津久井城もこの時に、徳川家康軍によって攻められて落城したとされています。当日は、山の上にある本丸跡ではなく、八王子城跡のボランティアガイドの方のご案内の元、城主であった北条氏照(小田原北条氏四代当主・氏政の弟)の館などがあったと考えられている御主殿(ごしゅでん)跡を中心に見学しました。ガイドの方の熱心な説明は1時間30分にも及び、戦国時代を代表する城跡を堪能しました。ちなみに八王子城は国の史跡で、「日本百名城」の一つにも数えられています。

御主殿の滝。落城した際に多くの北条方の武将や帰女子が自刃し、滝に身を投じたと伝える

御主殿跡。城主・氏照の館などがあったとされ、建物の礎石などが発掘されている

氏照及び家臣墓。氏照の百回忌を機に建てられたもので、少し離れた所にある。氏照は小田原城下で切腹し、小田原駅近くに墓がある

これまでも述べてきたように、フィールドワークは実際に丹念に歩き・聞き・見ていきながら、地域を知り、考えるものです。今後とも市民とともにフィールドワークを積み重ねながらさまざまな活動を展開し、フィールドワークを通じて分かった地域の歴史や文化についても積極的に紹介していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№70)~津久井観音霊場ご開帳③~(緑区根小屋中野地区・平成26年5月)

前々回(№68)及び前回の「民俗の窓・相模原の民俗を訪ねて(№69)」で紹介してきた津久井観音霊場のご開帳は、午歳の本開帳は三週間と決まっているとのことで、5月11日(日)から31日(土)まで無事に実施されました。

観音堂は中野自治会館の中にあり、観音像の前側に回向柱が建てられる

オヒイチなどが飾られた観音堂

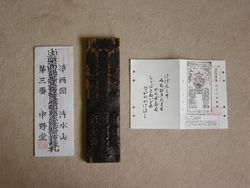

参拝者が受けるお札。向かって左側が長札、右側は四角札。長札は版木が地元に伝わっていて、これを刷るのも仕事の一つとなる

初日の11日の観音様の開扉式は午後0時から行われました。まず実行委員長をはじめ何人かの方からご挨拶があり、昨年の12月から33名の委員のもとで諸準備を進めてきたことや、オヒイチ作成や御詠歌の額の修理の経過など、さまざまな御開帳に係わる点について報告されました。そして、地元の功雲寺(津久井城主であったと伝える内藤氏の墓があることで有名です)の住職・副住職による読経の中、参列者一同に焼香が回され、8名の女性たちによる御詠歌がありました。その後、住職の挨拶、記念撮影と進んで懇親会となりました。また、最終日の31日には閉扉式があり、午後2時から11日と同様に住職による読経や女性の御詠歌も行われました。

開扉式の様子。功雲寺の住職と副住職の読経の中、進められる

開扉式・閉扉式ともに女性たちの御詠歌がある

閉扉の間にも参拝者が訪れる

今年の御開帳には全体で750名ほどのご参拝があり、近場はもちろんのこと、遠くは都内や鎌倉、あるいは宮城県や静岡県からお見えになった方もあったそうです。いずれにしても地元の皆様の力を合わせて実施された平成26年の午歳の本開帳は終了し、6年後の中開帳まで観音像の扉は閉められることになりますが、今回の観音様への参拝と何より根小屋中野の皆様の暖かいもてなしは、参拝に訪れた多くの人々の心に残るものとなったことは間違いないでしょう。

今回の中野堂の観音御開帳の準備から実施・終了までの調査に際しては、菊地原稔さんや御開帳実行委員長の安西英明さん、副委員長で自治会長の篠田隆夫さん、同じく副委員長の山本早苗さん、松本春美さんや自治会の副会長の方々をはじめ、地元の多くの皆様に大変ご協力をいただきました。改めて深くお礼を申し上げます(民俗担当 加藤隆志)。

相模原の民俗を訪ねて(№69)~津久井観音霊場ご開帳準備②~(緑区根小屋中野地区・平成26年5月)~

前回の「民俗の窓・相模原の民俗を訪ねて(№69)」で紹介した津久井観音霊場のご開帳は、女性たちによるオヒイチ作りを3月9日を含めて4日間行い、全体で600個ものオヒイチを完成させるなど準備が進められました。そして、連休中の5月3日の午前9時から全体のしつらえがなされました。

観音堂前に回向柱を立てる

回向柱の下には杉の葉を飾る

鰐口を叩くための綱を男たちが集まって編む

できた綱を堂の前に取り付ける

用意されたオヒイチ

オヒイチを傘に取り付けていく

観音堂前に回向柱を立てる 回向柱の下には杉の葉を飾る 鰐口を叩くための綱を男たちが集まって編むできた綱を堂の前に取り付ける 用意されたオヒイチ オヒイチを傘に取り付けていく 作業は野外と室内とで手分けして行われ、野外では、回向柱を立てたり柱の下に杉葉を飾る、参拝者が鰐口(わにぐち)を叩くための綱を編むなどの作業が男性によって行われます。室内では女性の手により、傘を上側に付けてそれぞれ繋げたオヒイチを観音様の両側に飾りつけ、これとは別に個人の方から奉納された千羽鶴なども飾ります。そして、男性の仕事になりますが、提灯を取り付け、観音像の手に結びつけるお手綱とそれをつなぐ五色の布などの用意も行われました。なお、五色の布を通じて観音様のお手綱が結び付けられる回向柱は、オヒイチと同様に12年に一度の本開帳の時に新しくして、その間の中開帳の際には表面を削って使うそうです。

傘に付けられたオヒイチ

曲がったりしないか様子を見ながら、オヒイチを吊り下げる

オヒイチは一対なので、一つ吊ったら次に取り掛かる

観音像の手から結ぶお手綱の準備

お手綱に結びつける五色の布を伸ばす

五色の布は回向柱に結ぶ

この日の準備は午前中には終わらずに片付けなど、一部の作業が午後からになりました。 こうしたさまざまな準備を経て、ようやく5月11日からの開帳を迎えることになります。 当日の調査に当たっても、引き続き菊地原稔さんや、御開帳実行委員長の安西英明さん、副委員長の山本早苗さん、松本春美さんをはじめ、地元の多くの皆様に大変ご協力をいただきました(民俗担当 加藤隆志)。