~横浜市歴史博物館企画展「鶴見川流域のくらし」の関連事業「鶴見川流域フィールドワーク」に協力しました(平成27年2月)~

本館の民俗調査会Aと横浜市歴史博物館の民俗に親しむ会では定期的な交流会を行っており、相模原や横浜・伊勢原市大山等で行ったフィールドワークの様子は、これまでも「ボランティアの窓」や「民俗の窓」でも紹介してきました。そして、この交流の一環において、横浜市歴史博物館の企画展「鶴見川流域のくらし」(会期:1月31日~3月15日)の関連事業の「鶴見川流域フィールドワーク」第2回目「鶴見川上流域」を「相模原市立博物館民俗調査会連携フィールドワーク」として2月11日(水・祝)に実施しました。

町田市木曽町の一里塚。家康の柩が通った際に築かれたと伝える

木曽町の秋葉神社。境内に稲荷社があり、当日は初午に当たったため、幟が飾られお供えものもあった

旗本一族の墓を熱心に見学する参加者(町田市山崎町の簗田寺)

今回の企画展は、町田市小山田地区を源流とし、横浜市鶴見区で東京湾に注ぐ鶴見川を対象として、その流域の農業などの生業と船を用いた水運、神社に見られる狛犬などを中心とした石造物、いくつかの祭礼や信仰を取り上げ、さまざまな資料から主として、明治時代以降の鶴見川を取り巻く環境を利用して営まれていた暮らしの姿を示すことを目的に開催されました。

その中では、横浜市歴史博物館の民俗に親しむ会も展示に深く係わり、会員が関心を持ったテーマを展示に組み込むとともに、会員それぞれが書いた資料報告やレポートをまとめた150頁以上にも及ぶ冊子(『歩いた・見た・調べた 横浜市歴史博物館民俗に親しむ会 鶴見川流域フィールドワーク調査報告』)も刊行されました。この冊子には本館の民俗調査会が調べて提出した、鶴見川支流の恩田川流域の本町田・高ヶ坂・南大谷・成瀬地区の神社境内の狛犬と石造物の石工(石工銘が彫られていれば狛犬に限りません)のデータも含まれており、流域の石造物の様相を明らかにすることにお役に立つことができました。

鶴見川を挟んで町田市野津田町方面を望む。多摩丘陵の地形がよくわかる

宮川橋付近の大きく湾曲する鶴見川。現在、洪水対策として流れを直線化する護岸工事が行われており、数年後には流れが大幅に変わる

川島付近の鶴見川。かつての川の様相がよく残る

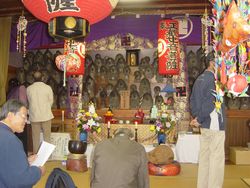

町田市図師町熊野神社では、民俗に親しむ会の会員が自ら調べた狛犬の銘文について説明した

2月11日のフィールドワークでは、12時30分に古淵駅に集合し、鶴見川に掛かる町田市の図師大橋に向けて歩いていきました。今回のコースは、徳川家康の柩(ひつぎ)を静岡の久能山から日光まで運んだ際に通ったとされる道や、相模原市と町田市との境を流れる境川と鶴見川上流域を比較することができるもので、事前に民俗調査会でも下見を行って、見所やトイレの場所などを確認しつつコース設定に当たりました。当日は、申し込まれた一般参加者の人数はそれほど多くはありませんでしたが、何人かの民俗に親しむ会と民俗調査会の会員も随行し、比較的暖かい陽気のなかで充実したフィールドワークを行うことができました。

両博物館の市民の会の交流も平成23年から4年ほどを経過し、今回の横浜市歴史博物館での企画展の開催は、両者の交流についても一つの大きな意義を持ったものと言えます。今後の展開についてはどうなっていくのか、はっきりしていませんが、これからもより良い交流に向っていけたらと思っています(民俗担当 加藤隆志)。

第6回目の「民俗探訪会」で淵野辺地区を歩きました(平成26年11月)

毎回、本欄の「ボランティアの窓」でも紹介しているように、本館の民俗分野の市民の会である民俗調査会Aの活動として5月と11月に「民俗探訪会」を実施しています。11月12日(水)の第6回「民俗探訪会」は、「淵野辺の伝説の地を歩く」と称して実施しました。淵野辺地区は、デイラボッチ(巨人伝説)や淵辺義博(英雄伝説)など、地域の著名な伝説のほか、新田稲荷神社の呼ばわり山や皇武神社の養蚕神であるオキヌサマなど、相模原の特徴をよく示すものが多数分布しており、これらと係わる地を中心に歩きました(簡単な内容は下記をご参照ください)。

今回も「広報さがみはら」や博物館のホームページで会員以外の市民の皆様からの参加者を募集したところ、40名以上の方からの応募があり、野外を数時間歩くという安全性の観点から抽選となりました。当日は、27名の参加者と会員7名で、淵野辺駅から古淵駅までの約3時間のコースを歩きました。前日までの雨が心配されましたものの雨天にはならず、無事に実施することができました。今回のコースは次の通りです。

淵野辺駅・9時15分集合→① 鹿沼公園(デイラボッチ伝説)→② 新田稲荷神社(よばわり山)→③ 菖蒲沼弁天社(デイラボッチ伝説)→④ 淵辺義博屋敷跡(淵辺義博伝説)→⑤ 皇武神社(オキヌサマ伝説)→⑥ 中里橋・縁切り榎(淵辺義博伝説)→⑦ 龍像寺(淵辺義博伝説)→⑧ 大山道・当麻山道分岐点→古淵駅・12時30分頃解散

コース名称の説明

①鹿沼公園のデイラボッチ伝説(市登録史跡)

伝説には、山や川、沼などの地形が形成された由来を説くものがあり、市内各地には、デイラボッチなどと呼ばれる巨人が作ったとされる池や窪地等が数か所あった。その中でも、この鹿沼と菖蒲沼のいわれを説く伝説はよく知られており、古くから文献に取り上げられているほか、柳田國男も著書の中で触れている。

②新田稲荷神社のよばわり山(市登録史跡)

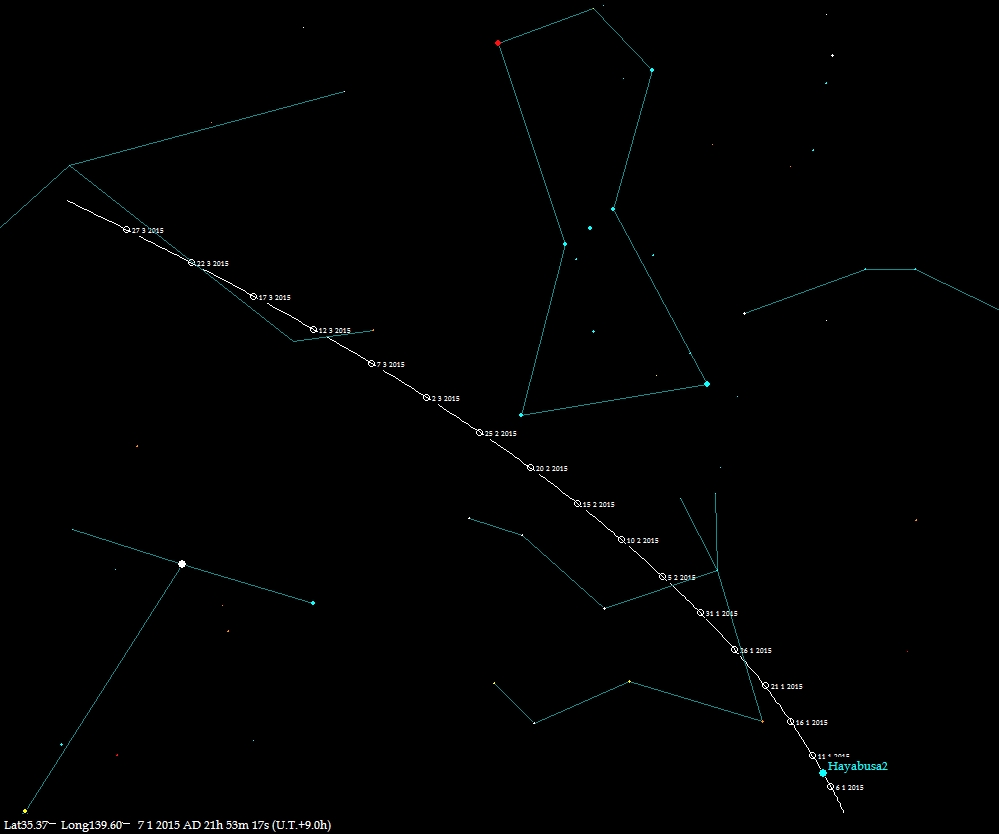

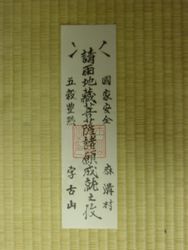

新田稲荷神社は、江戸時代後期に開発された淵野辺新田地区の鎮守。境内の小山に祀られている今熊神社は、人探しの神として名高い八王子市川口町の同社からの勧請で、広大な原野にまぎれて行方不明になった者の探索に役立てたといわれる。「はやぶさ」が行方不明になった際に、JAXAの関係者が帰還を祈願したということでも有名である。また、旧陸軍の兵器学校にあった細戈(くわしほこ)神社が移されている。

③菖蒲沼弁天社(デイラボッチ伝説)

菖蒲沼は横浜線を挟んで鹿沼とは反対側にある沼で、やはりデイラボッチによってできたものといわれる。鹿沼は昭和四十年代に埋め立てられて鹿沼公園としてかつての面影をとどめ、菖蒲沼は昭和三十年代後半に埋め立てられたが、現在は弁天社のみが残っている。

④淵辺義博屋敷跡(淵辺義博伝説)

伝説の中には、歴史的な人物の生涯や偉業、それに伴ったさまざまな事物 を伝えるものが数多くあり、市内では淵辺義博伝説が代表的なものの一つである。淵辺伊賀守義博は足利尊氏の弟である直義の家臣で、淵野辺に居を構えていたとされる。中世の軍記物である『太平記』には、幽閉されていた後醍醐帝の子である護良親王を義博が殺害する様子が記されている。

⑤皇武神社(オキヌサマ伝説)

市内には、かつて大変盛んだった養蚕に係わる神仏が多数祀られていたが、このオキヌサマもその一つで、オキヌサマ人形を祀ると養蚕の作業が忙しい時に手助けしてくれるなどといわれる。明治になって神社の神主によって作り出されたものであり、地元ではその信仰は見られず、埼玉や群馬方面での信仰が厚かったことが特徴である。

⑥中里橋・縁切り榎(淵辺義博伝説)

『太平記』では護良親王を義博が殺害したことになっているが、実際にはひそかに淵野辺に連れて来て、その後、奥州石巻(宮城県)にともに逃げのびた。その時に妻子と別れを惜しみ、縁を切った場所とされ、こうして縁を切った橋なので婚礼の行列はここを通ってはいけないといわれていた。石巻でもこの伝説があり、親王の墓を祀った神社などがある。

⑦龍像寺(淵辺義博伝説)

淵辺義博は、境川のほとりの池に住んでいた大蛇を退治したという伝説もあり、その大蛇の死骸を三つに分け、それぞれ龍頭寺・龍像寺・龍尾寺を建立した。ほかの二か寺はその後なくなってしまったが、胴体を埋めたところに建てられたとされる龍像寺が残っている。なお、境内には旗本岡野氏墓地(市指定史跡)や、徳本念仏塔(市登録有形民俗文化財)がある。

⑧大山道・当麻山道分岐点

多摩地区から伊勢原市大山に向う大山道(行者道)の一つで、大沼の集落の西側を通って磯部の渡しに到る。そして、ここから分岐するのが当麻の無量光寺を目指す当麻山道で、広大な原野を横切って下溝と上溝との境に沿いながら当麻に向った。

熱心な調査会会員の説明を聞く参加者(新田稲荷神社)

淵辺義博が護良親王とともに奥州石巻に逃れる際に、妻子と別れた所と伝える縁切り榎。この地に限らず、相模原にも魅力的な伝説が多く見られる

伝説の地ではないが、あまり知られていない大山道(磯部道)・当麻山道の分岐点も訪れた

季節は晩秋となり、紅葉の中を歩いていった(鹿沼公園)

今回も担当学芸員である加藤が説明するとともに、調査会の会員も現在は新田稲荷神社に祀られている旧陸軍の兵器学校にあった神社や、龍像寺境内の旗本岡野家の墓所についてのお話しをしました。また、全体で30名以上が歩くために交通面には特に気を使い、調査会会員は誘導や車への注意を呼びかけるなど、安全で楽しめる探訪会になるように配慮しながら進めていきました。

これまで3年の間実施してきた民俗探訪会は、博物館と民俗調査会に参加する市民との協働の事業として定着しており、今後とも「通常の史跡巡りではなかなか行かない、なるべく地元でないと知らないこと」をテーマに行うことを予定しています。ご希望の方のご参加をお待ちしております。また、民俗調査会の活動にご関心を持たれ、一緒にやってみたいと思われた方も随時入会ができますので、博物館までお問い合わせください。

*これまでの民俗探訪会については、いずれもこの「ボランティアの窓」に記事を掲載しています(民俗担当 加藤隆志)。

御蚕様のご逗留(市民学芸員 横須賀・平成26年10月)

今年の初夏、博物館で育てていたカイコの一部を、市民学芸員の横須賀さんが自宅に持ち帰って育ててくださいました。そのようすを文章に綴ってくださいましたので、ボランティアの窓としてご紹介します。なお、ここでできた繭は、博物館でできた繭と合わせて、平成27年1月25日(日)に実施予定の「繭うさぎづくり」ワークショップで使用します。ワークショップの詳細はイベントカレンダーをご覧ください。

(ここから本文)

6月4日昼頃、博物館から32個の御蚕様をお連れいたしました。爪の先程の小さな生きものがプラスチック容器の中でウロウロ、早速庭から桑の葉の柔らかいところを取り、さし上げてみるとうれしそうに集まり食べ始めました。口も顔もわからない程小さいのに葉っぱがみるみる減っていきます。食べているのだとわかります。翌朝見るとはっきり大きくなっているのがわかります。お宿も少し大きくしなければと大判のどんぶり型カップ容器にお移りいただきました。ぬれた葉は病気の元とのこと、雨が続くことが予想され、大量に取って一回分ずつビニ-ル袋に入れて冷蔵庫に、天気予報がこんなに気になったのもはじめて。日に四回せっせと食べていただきました。びっくりです。3日目の朝お宿をのぞくと、ほとんど全員つっ立っていて食べません。病気かな葉っぱが悪かったかな心配で日に何度も見ました。

一日半ほどするとまた急に食べはじめました。

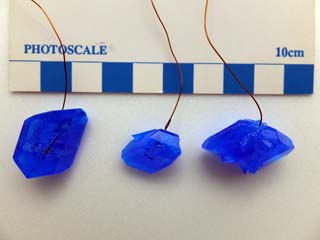

脱皮前の眠に入った3齢のカイコ

3齢目の脱皮だったのです。又お宿を大きくし葉も次々沢山さし上げました。食べます食べます!すさまじいもの。3日ぐらいするとまた、つっ立って食べなくなりました。それから2日、びっくりするほど大きく成長した御蚕様、バリバリ音をたてながらアっと言う間に大きな葉を食べ尽くします。特大のお宿にお移りいただき、多量の葉を。昼夜関係なく3、4時間ごとに庭から直送、休まず、のみ込むように食べつづける姿をじっとながめていると一時間、二時間がすぐ過ぎてゆきます。けなげさ、いとおしさに感動しました。

1㎝にも満たなかった御蚕様、2週間後には7㎝以上、人の中指ほどにも成長し精密機械のごとく食べつづけます。16日目真夜中大量の桑の葉をさし上げようとお宿をのぞくとどうでしょう。3時間前にさし上げた葉っぱは食べず、全員その葉の上に立ち並んでいます。32頭が一斉に!びっくりです。どうしました?何がありましたか?と見回しました。それでも新しい葉をそっと置きました。10分後おそるおそる見ると又全員立って頭だけキョロキョロ!

蔟に入った熟蚕

上蔟(じょうぞく)です。熟蚕=糸を吐き始めるさい、蔟(まぶし=まゆを作るます)の中にお移りいただく時が近づいております。ダンボールで作った50コほどのますの中に一個ずつそっと入れてさし上げました。個々で好みがあるため多目のますが必要と知り手作りしました。なるほど見ているとあちこちのますに移動、同じますに入っている仲良しもいます。はね繭(糸のつむげないまゆ)になるからと分けました。蔟に入れてから2日、ほとんどがまゆを立派に作り始めました。博物館にお帰りいただく時が来たのです。18日間ご逗留ありがとうございました。一生の思い出です。

「福の会」の展示を今年も行っています(平成26年6月)

昨年のボランティアの窓でも紹介したように、博物館では、南区下溝地区・福田家の蔵の 中の資料が寄贈されることをきっかけに「福の会」が結成され、民俗・生活資料の整理を 行っています(元々は、先祖が北条氏照[小田原北条氏・四代当主の氏政の弟]の家臣と する福田家の由来については前回のボランティアの窓を参照)。

|

|

|

| どうやって着物を展示するか、女性の会員が集まって協議中 | ウォールケース内の展示ももちろん会員の担当 | 福田家の三月節供の御殿飾りや、五月節供の内幟り |

そして、昨年の5月25日~6月30日には、収蔵品展「蔵の中の世界・福田家資料紹介 ~市民の力で博物館資料へ~」を開催し、蔵や主屋などにあったさまざまな資料を展示し て、会期中には約6800名の方々に見ていただきました。その際には、アンケートでもこの展示に興味関心を持たれた方も多く、「市民がこうした取り組みをしていることはすばらしい」との声も多くいただきました。

|

|

|

| 新屋敷集落の講中道具の一部。吊ってあるのは、土葬時代に使用した穴掘りの人が着るための半てん | 当麻の中・下宿地区で行われていた地神講と稲荷講の掛軸等の資料も展示している | 今年も多くの着物類を展示しているが、福田家以外のすでに収蔵していた資料を再整理したものも展示している |

この福の会が展示資料の選定から実際の展示作業も担当した収蔵品展「蔵の中の世界2~市民の力で博物館資料へ~」を、5月24日(土)から6月29日(日)までの会期で行っています。今回は、福田家の蔵にあった実に多くの衣類やお節供に贈られた三月人形(御殿飾り)などに加え、福の会が福田家資料の整理とともに開始している別の資料についても展示しています。例えば、福田家がある南区下溝・新屋敷地区で所有していた講中道具一式で、講中道具はかつて冠婚葬祭を自宅で行っていた時代に、訪れる多くの客に出す料理の食器やその他の諸道具を地区で共同保管し、必要に応じて各家で使うことができたもので、講中道具は市内及び周辺地域で一般的に見られました。また、近年まで南区当麻の中・下宿地区で行われていた地神講と稲荷講に関わる資料では、講が解散することに伴い、掛軸や帳面などの資料が長く後世まで残ることを願って博物館に寄贈いただきました。なお、昨年の展示でも実施した、福田家の御当主や福の会の会員が、整理作業の苦労や楽しさなどを交えて展示資料についてお話をしたり、いくつかの衣類に触れたりすることもできる「展示説明・展示を語ろう」を6月8日・6月22日(いずれも日曜日)の午前10時30分~午後3時30分(この間随時)に行いますので、ご希望の方は是非おいでください。

|

|

|

| 着物の一部はマネキンを使って展示した。これも会員のアイデア | 「展示説明・展示を語ろう」の実施日(写真は5月25日)には、着物に触っていただく機会も設けている | 興味深げに御殿飾りを見る子どもに、福の会の会員がやさしく説明する(5月25日) |

現在、福の会では、こうした新たな資料の整理のほか、博物館が保管している一部の資料の再整理なども手がけており、活動の場が広がっています。今後とも、多くの市民の皆様に、博物館を中心としてこのような活動を行っていることを広く知っていただくとともに、これからも市民とともに歩む博物館としてさまざまな活動を続けていきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。 ページトップに戻る 第5回の「民俗探訪会」で上溝から下溝地区を歩きました(平成26年5月)

第5回の「民俗探訪会」で上溝地区を歩きました(平成26年5月)

毎回、本欄の「ボランティアの窓」でも紹介しているように、本館の民俗分野の市民の会である民俗調査会Aの活動として5月と11月に「民俗探訪会」を実施しており、今年度も5月14日(水)に第5回目の「民俗探訪会」を行いました。今回は、上溝地区の南部から下溝北部にかけて歩くもので、こうした催しはどうしても同一の地域内を歩くものになりがちですが、今回は中央区上溝から南区下溝へというように、区をまたいで歩くというコースを設定しました。 4月15日号「広報さがみはら」や博物館のホームページで会員以外の市民の皆様からの参加者を募集したところ、40名以上の方からの応募があり、野外を数時間歩くという安全性の観点から抽選となりました。当日は、28名の参加者と会員11名で、相模線の番田駅から「相模原浄水場」バス停まで、約3時間のコースを歩きました。当日は暑さが心配されたものの、通り抜ける風はまだまだ気持ちよく、無事に実施することができました。

|

|

|

| 熱心に神社合祀にまつわる碑を見学する参加者(上溝・諏訪神社) | 子育て地蔵の念仏について説明する会員。現在でも実施されていることが説明された | 道保川・宮川合流点での会員の説明。かつてここに家があり、祠などが残っている |

民俗探訪会では、担当学芸員である加藤とともに調査会の会員が地域を案内するものですが、「通常の史跡巡りではなかなか行かない、なるべく地元に住んでいる者でないと知らないこと」をテーマとして進めています。今回も、加藤の説明の合間に、子育て地蔵(雨乞い地蔵)で現在も行われている地域の念仏の様子や、道保川・宮川合流点付近にかつてあった住居に係わることなど、地元の人々ならではの説明を聞くことができました。また、各種の石仏を見るのもいつものことで、庚申塔など、いくつかの興味深いものを確認しながら歩いていきました。今回のコースは次の通りです(簡単な説明を最後に記しています)。 相模線・番田駅 9時15分集合・「相模原浄水場」バス停 12時30分解散 ① 八王子道大山道分岐道標(①~③上溝)→②清水家旧主屋・長屋門→③諏訪神社→ ④古山橋・当麻山道(④~⑩下溝)→⑤八坂神社・日枝神社合祀碑→ ⑥庚申塔・子育て地蔵(雨乞い地蔵)→⑦道保川・宮川合流点→⑧徳本六字名号塔→⑨十二天神社・オミタレミズ→⑩宮坂 民俗探訪会は、今後ともその都度内容を検討しながら行うことを予定しており、ご希望の方のご参加をお待ちしております。民俗調査会の活動にご関心を持たれ、一緒にやってみたいと思われた方も随時入会ができますので、博物館までお問い合わせください。 *これまでの民俗探訪会については、いずれもこの「ボランティアの窓」に記事を掲載しています(民俗担当 加藤隆志)。

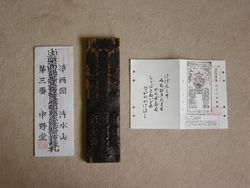

○八王子道大山道分岐道標 橋本から上溝市場を通り、当麻へ至る「大山道」と、座間方面に向かう八王子道の分岐点で、塔頂に不動像を載せた大山道標(嘉永二年[1848]・上溝村田尻不動講造立)など、いくつかの石仏がある。 ○清水家旧主屋・長屋門(市登録有形文化財[建造物]) 旧主屋・長屋門ともに19世紀中頃の建築と推定される。主屋は上層農家に特有の六間取(部屋数が六つ)の大型のもので、養蚕の進展と住居との関係を考える上でも貴重な建物である。長屋門も長大で、堂々たる主屋にふさわしい。*博物館の展示室に、屋敷取りを含めた清水家の模型があります。個人宅であり、屋敷内に立ち入ることはできません。 ○諏訪神社 上溝地区南部の番田集落他の鎮守。元々は八幡社(現・亀が池八幡宮)内に祀られていたが文禄三年(1594)に番田地区に遷座されたと伝える。上溝の天王祭との関係を伝える伝承や、明治後期に行われた神社整理の際に一度、八幡宮に合祀され、また元に戻った経緯など、さまざまな地域の歴史を伝えている。 ○古山橋・当麻山道 当麻山道は、多摩方面から大沼集落の裏側を通り、上溝と下溝 の境に沿いながら当麻の無量光寺に向かう。姥川に架かり、下溝・古山集落に入る所にある古山橋のたもとには、庚申塔や聖徳太子塔などがある。 ○八坂神社・日枝神社合祀碑 明治30年(1897)まで八坂社と日枝社があったが、十 二天神社に合祀された。現在、この地にある碑は、昭和8年(1933)に青年会が記念 として建てたもの。元々は、夏祭りに際して、八坂社があったこの場所から天王祭の 神輿が出て氏子の家を回ったと伝え、今でも神輿は碑の所に来て休む。 ○庚申塔・子育て地蔵(雨乞い地蔵) 享保18年(1733)造立の庚申塔は、青面金剛(しょうめんこんごう)を浮彫りにした典型的な庚申塔で、「小山邑」とあるのが注目される。地蔵は、第二次世界大戦以前は、日照りが続くと、下を流れる道保川に入れて水を掛けて雨乞いをした。また、子育て地蔵ともいって、子どもができない者が信仰すると子どもが授かり、よく育つともいう。4月と12月に地蔵様の念仏がある。 ○ 道保川・宮川合流点 道保川は、上溝の丸崎集落付近から流れ出し、下溝の大下集落で鳩川に合流する川で、上溝から下溝にかけての段丘崖沿いに流れる。道保川には多くの湧き水が流れ込んでおり、十二天神社の下側からの水(オミタレミズ)は宮川と呼ばれ、道保川に合流する。 ○徳本六字名号塔(市登録有形民俗文化財) 徳本は、宝暦八年(1758)に紀州に生まれ、近世後期に各地に念仏を広めた僧。徳本が近隣を訪れた際に、各村の念仏講中がその特徴ある書体で書かれた名号(みょうごう)を求め、それをもとに念仏塔を建てたとされる。市内では、相模原地域の13基が登録民俗文化財となっており、本資料は文政四年(1824)の銘がある。※地域の家々の共同墓地の中にあり、墓地には立ち入らず外側から見学します。 ○十二天神社・オミタレミズ 下溝・古山集落の鎮守。寛文二年(1662)にこの地を検地した久世大和守広之との相談で、湧水のすぐ脇にあった祠を現在の高所に移したと伝える。社殿には絵馬があるほか、境内にはいくつかの石仏が残る。特に元禄12年(1699)の阿弥陀如来を彫った庚申塔は古いものである。 神社下側の湧水はオミタレミズと呼ばれ、ここではわさび(「溝わさび」)が作られていた。幕末に糸商をしていた人が、伊豆から苗を持ち込んで作り出したといわれる。 ○宮坂 段丘崖の上側の広い畑に行くのに使われた坂で、かつては十二天神社の前を通り、お宮の後ろを途中からまっすぐに上がっていたといわれる。かなり急で、階段状に赤土を踏み重ねたような坂だったが、関東大震災で崩れてしまった。それで地震後に傾斜を緩くして、荷車が通れるような道に直した。現在の坂は、さらにその後に作られたものである。