- 祭り・行事を訪ねて(10)~相原地区の榛名講~(平成23年2月)

- 祭り・行事を訪ねて(9)~緑区与瀬・横橋地区の秋葉神社の火祭り~(平成23年3月)

- 祭り・行事を訪ねて(8)~復活した荒川集落のドンドヤキの飾り~(平成23年1月)

- 祭り・行事を訪ねて(7)~緑区寸沢嵐・増原と各地域の団子焼き~(平成23年1月)

- 祭り・行事を訪ねて(6)~緑区根小屋の繭玉飾り~(平成23年1月)

- 祭り・行事を訪ねて(5)~南区磯部地区の薬師堂~(平成22年12月)

- 祭り・行事を訪ねて(4)~藤野村歌舞伎~(平成22年11月)

- 祭り・行事を訪ねて(3)~「お月見ちょうだいな」~(平成22年11月)

- 祭り・行事を訪ねて(2)~青野原八幡神社の子ども相撲~(平成22年10月)

- 祭り・行事を訪ねて(1)~川尻八幡宮祭礼~(平成22年10月)

- 待望の『相模原市史民俗編』刊行!!(平成22年7月)

祭り・行事を訪ねて(10)~相原地区の榛名講~(平成23年2月)

榛名神社(八王子市寺田町)

榛名神社(八王子市寺田町)

榛名神社というと群馬県が有名ですが、実は相模原と係わりの深い

榛名神社が八王子市南部の寺田町にもあるのをご存知でしょうか。春先に雹(ひょう)にあうと農作物に大きな影響があり、特に春蚕のための桑に良くありません。雹が降らないことを願うために、津久井地域や旧相模原市域北部の集落を中心にこの榛名神社が信仰され、かつては3~4月頃に神社に代表者がお参りしてお札を受けて来て榛名講を行うことが見られました。

今回は、相原・森下地区の大門講中で実施されている榛名講の様子を紹介します。

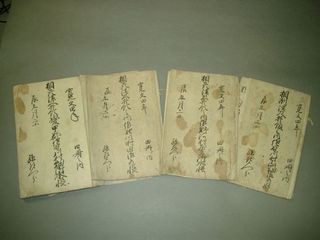

今年(2011年)の大門講中の榛名講は祝日の2月11日に行われました。当日の午前中に当番の2名の方が寺田町の神社社務所を兼ねている個人の方の家を訪ねて、榛名神社の大きな紙のお札を求めます。この後、相原に帰ってきて、近所の竹やぶから適当な竹を伐り出してお札を挟むものを作ります。榛名講は午後7時から地区の自治会館で行われ、「榛名神社」と書かれた掛け軸や蚕神(かいこがみ)を描いたものを飾り、お札を挟んだ竹も同じところに置きます。当日の参加者は17名の方で、今では次年度の自治会の役員を決める打ち合わせも兼ねているため、まず自治会の事業報告や役員の人選が行われた後に宴会に移ります。なお、お札を挟んだ竹は後日、近くにある石仏の所に立てられ、翌年までそのままにしておきます。

お札を竹に挟む 榛名講で飾られる掛け軸 榛名講の様子 大門講中でもかつては4月に行ったようで、順番に当番の家に集まり、かなり昔は各人が米などを持ち寄って榛名講を実施していたことが帳面類から分かります。また、他の集落ではむら境に榛名神社のお札を置いたり、各家でも畑に雹除けとしてお札を立てたりするのがあったことが報告されています。現在ではめっきり少なくなった榛名講は、実施されている大門講中でも豊作祈願や雹除けというより地区の役員決定の機会としての性格が強くなっています。それでも畑作や養蚕が大変盛んだったこの地域の信仰を伝える行事として、大変貴重なものと言えるでしょう(民俗担当 加藤隆志)。

祭り・行事を訪ねて(9)~緑区与瀬・横橋地区の秋葉神社の火祭り~(平成23年3月)

緑区与瀬(旧相模湖町与瀬)横橋地区の秋葉神社の祭礼である火祭りを紹介します。

横橋地区のうち、祠がある横道はJR相模湖駅から西方に約20分ほど歩いた所の集落で、甲州街道の旧道のいくつかの石仏が並ぶ傍らの道を登った山の上に祠があり、さらに西側に位置する橋沢集落とともに秋葉神社を祀っています。江戸時代の終わりの大火によって講ができて火防せの神として祀るようになったと伝えられ、元は3月17日に行われていましたが、現在では3月17日近くの日曜日に火祭りが行われています。

当日は、まず地元自治会による秋葉神社周辺などの掃除の後、火祭りに燃やす松明作りなどが主に「若葉会」によって行われます。若葉会はさまざまな活動を行う地元有志の会で、以前は個々の家で用意をしていた松明も、今では燃やすヒデ(松の根)集めや松明の作成をはじめとして火祭りの実施まで、若葉会が実際の行事を一手に引き受けています。

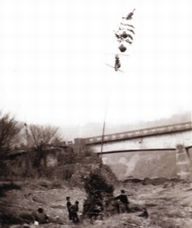

松明は、太い竹の先をいくつかに割って拡げた先に松の根のヒデを挟み込んで針金で縛り、竹の反対側は地面に刺せるように半分削ります。横道と橋沢全部で62世帯あるため昨年(2010年)には70本作られ、一度に30数本ずつ二回交代で燃やしました。また、古くは各家から祠まで松明を持ち上げて立てたものの、今では道の上側の場所に二mほどの間隔で穴を掘って松明を立てています。午後7時頃に松明に一斉に点灯されると実に幻想的な光景がかもし出されます。松明はしばらく燃えていてヒデが落ちてしまったのは拾い、消えたら新しいものと取り替えていきます。風が強いと実施できませんが、幸いにしてここ20年ほどの間では中止になったことはないとのことです。松明はどんどん燃えるため一時間ほどで火祭りは終了となりました。

今後、ヒデが用意できるかなど課題も多いとのことですが、これからも長く続いて欲しい行事です。(民俗担当 加藤隆志)

*2011年は3月13日(日)の午後7時から行われる予定でしたが、中止となりました。

祭り・行事を訪ねて(8)~復活した荒川集落のドンドヤキの飾り~(平成23年1月)

緑区二本松地区にある八幡神社は、元々は城山ダムの建設によって津久井湖の湖底に沈んだ荒川地区の氏神で、荒川の多くの人々が移転することとなった二本松地区に祀られている神社です。この神社の境内でもドンドヤキが行われており、今年(2011年)は正月15日(土)の朝8時からの予定で実施されました。数年前にはダイオキシン等の問題で一時、中止していた時期もあるとのことで、それでも3年ほど前から復活し、子どもたちをはじめ多くの参加者で賑わっていました。

二本松のドンドヤキの飾りで注目されるのが、正月飾りなどを積み上げたものの中心に立派なお飾りやダルマを上側に取り付けた竹が立てられることです。これは津久井地域ではよく見られる形で、実は再度、神社でドンドヤキを行うに当たって荒川地区で行っていたものを復元して作るようになったそうです。荒川では、昔からこの行事を「団子焼き」と呼び、焼いた団子を食べると風邪を引かないということでその年の無病息災を願い、焼いた松の焼け残りを持ち帰って家の入り口に置くと泥棒よけになると言われていました。

もちろん、荒川では子どもたちが各家に下げられた正月飾りを集めたり、もっと大きな竹を山で普段から探しておいて期日が近くなると伐りに行き、燃やすのも14日の夜でしたが、現在では住宅地の中にあって昔通りに行うことはできません。また、現在ではこの地区でも多くの家が建てられ、神社の氏子や役員の方も荒川から移転されてきた方々より他地から引っ越してきた住民が多くなっています。それでも荒川の方々が二本松地区に移転されてほぼ50年になろうとしている今日、八幡神社のドンドヤキの飾りはそうした歴史の印を行事の中に留め、さらには二本松地区にお住まいのさまざまな人々の交流のシンボルとしても大事なものになるのではないかと思いました。(民俗担当 加藤隆志)

祭り・行事を訪ねて(7)~緑区寸沢嵐・増原と各地域の団子焼き~(平成23年1月)

今年も市内各地で賑やかに団子焼き行事が行われました。かつては正月14日に行われることが一般的だったこの行事も、現在では地区や自治会の都合で今年(2011年)の場合は8日(土)から16日(日)頃までのさまざまな日に実施されており、今年も時間の許す限り各地の様子を見学させていただきました。ここでは緑区寸沢嵐の増原自治会の団子焼きを中心に記すことにします。

増原の団子焼き(最近はドンドヤキということも多くなったそうです)は10日(日)に行われました。午後3時の点火予定ということで1時過ぎから準備が行われ、正月飾りを集めて燃やすための穴を掘ったり、各家から道祖神の石碑の前に納められたお飾りを運んだりします。また、増原では数年前から、現在は作られることも少なくなった繭玉飾り(木は梅やつげの木を用い、ダンゴバラといったそうです)を模したものを燃やす場所の一角に飾っており、ミカンをたくさん付けています。「祭り・行事を訪ねて」(6)で紹介している根小屋地区の事例ではミカンはありませんでしたが、ここでは昔からミカンをたくさん付け、ミカンを子どもが食べたくて仕方なかったと言います。また、この飾りのユニークなのは、実は米の粉の団子ではなくマシュマロを使っていることで、三つ又の枝に刺した団子を焼いた後にマシュマロも枝に刺して火であぶって食べており、なかなか甘くておいしいものでした。団子焼きにはたくさんの老若男女の皆さんが集まり、新年の挨拶とともに楽しく歓談されている姿を拝見することができました。この行事は、単に正月のお飾りを燃やして団子を焼くだけでなくて地区の人々の大きな交流の場となっていることがよく分かり、地域にとっても大切なものとしてこれからも長く続いていくことでしょう。

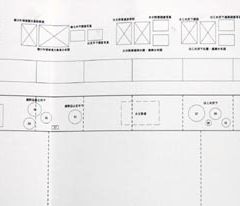

なお、今年、津久井地域(旧城山町・津久井町)で見られた、お飾り等を集めて積み上げた様子をいくつか紹介します。いずれも14日に撮影したもので、場所によって形が違っていることなど、いくつか注目される点があります。(民俗担当 加藤隆志)

祭り・行事を訪ねて(6)~緑区根小屋の繭玉飾り~(平成23年1月)

現在、正月の団子焼きは市内各地でも盛んに行われていますが、個人の家で繭玉団子を作ることはめっきり少なくなってしまいました。かつては、正月13日に各家で、養蚕によってたくさん繭ができるように大きな繭玉飾りを作るほか、神仏に供える団子や翌日の団子焼きに燃やすものを作ることが普通に行われていました。緑区根小屋の菊地原さんのお宅では今でも自宅で繭玉飾りを作っており、ここでは今年(2011年)見させていただいた内容を紹介します。

繭玉作りは13日の夕方に行われます。家によって団子を飾る木は異なりますが当家では梅の木をもっぱら用い、床の間の前に台とする石臼を置いて臼の穴に梅の木を刺し込んで梅の枝に蒸かした団子を付けていきます。他の家では団子とともにミカンを飾ることもあったものの、小便繭といって汚れた悪い繭ができるとしてミカンは決して付けなかったそうです。また、かつては繭がたくさん取れるように、オシラサマと呼ぶ女の神様を描いた掛け軸を床の間に吊るしていました(これは今は行っていません)。今回は、お孫さんと一緒にきれいに飾っていただきました。

翌日の14日の朝には、中に焼いた餅を入れた「糸引き粥」といわれるお粥を作って繭玉飾りの前に供えるとともに、家族も朝食としてこの粥を食べます。そして、16日まではそのまま置いておき、16日朝には「繭かき」といって梅の木から団子を取り外します。団子は乾いてコチコチになっていて今はあまり食べることはなくなっています。以前は保管しておき、茹でてしばらくの間は食べていました。菊地原さんはこのほか各種の正月飾りも自分で作るなど、昔からの家の行事を続けておられます。今では少なくなったこのような地域に伝わってきた行事を私たちも大切にしていきたいものです。(民俗担当 加藤隆志)

祭り・行事を訪ねて(5)~南区磯部地区の薬師堂~(平成22年12月)

地域の中には宗教法人名簿に載せられているような神社や寺院とは別に、地元の方々が大事にお祀りしているお宮や堂がよく見られます。それらは稲荷であったり観音や不動などいろいろなものがありますが、今回はその中から、今年(2010年)拝見することができた磯部地区にある薬師堂のご縁日の様子を紹介したいと思います。

薬師堂は磯部の中でも下磯部の東地区にあり、地域の5軒の女性が日常の管理をしています(以前は8軒だったそうです)。創建されて500年も経つと言われる古いもので、お薬師様と脇侍(きょうじ)の日光・月光菩薩が祀られています。

縁日の毎年10月12日には昼から能徳寺の住職が読経をして薬師の厨子の扉を開き、この扉は一年に一度、住職しか開けてはいけないとされているそうです。その後、やはり能徳寺の檀家の女性の方々による御詠歌(ごえいか)があり、終了すると近所の皆さんや毎年お参りされているという人が訪れます。

このお薬師様は目の仏様として親しまれており、お参りした人には護符と一緒に「オメンタマ」と称する小さな丸い団子2個(偶数)やお菓子などが配られます。ちなみにこうした団子を作るのも管理されている五人の女性が前日に準備しています。当日は午後9時頃までに60~70人ものお参りがあったとのことです。なお、10月以外の毎月12日にも管理されている皆さんによって薬師堂は開いており(ご本尊の薬師如来の厨子は開きません)、お参りすることができます。

薬師堂は大正時代に火事になって大変な時代もあったという話も伺いましたが、今後とも薬師堂が後世まで祀られていくことをお祈りするとともに、そうした身近にあって人々が大切にお守りされているお堂や宮などを通じて、地域の歴史や文化について調べ考えていきたいと思います。(民俗担当:加藤隆志)

祭り・行事を訪ねて(4)~藤野村歌舞伎~(平成22年11月)

さる10月17日(日)の午後1時30分から、牧郷体育館(旧牧郷小学校)において、復活後19回目となる藤野村歌舞伎が盛大に行われました。緑区の藤野地域では、佐野川や牧野地区など、かつて地芝居(専門の役者ではなく地域の者が演じるもの)が盛んで当時演じられた舞台がいくつか残されています。特に牧野の篠原地区では、明治29年(1896)に氏神の大石神社を再建した際に回り舞台を設けて拝殿を舞台兼用に設計するなど、熱心に行なわれたことで有名です。しかし、各地の地芝居も第二次世界大戦後には次第に消滅していき、篠原でも昭和40年の神奈川県民俗芸能大会が最後の公演となり、衣装類などは県立歴史博物館に寄贈されています。現在行われている藤野村歌舞伎は、地区の有志によって保存会が結成されて平成4年に復活したものです。

当日の演目は「一谷嫩軍記((いちのたにふたばぐんき)」のうち「熊谷陣屋」の場と「白波五人男」より「稲瀬川勢揃(いなせがわせいぞろい)」の場です。ここでは詳しいあらすじには触れませんが、いずれも歌舞伎や浄瑠璃の名場面として有名です。特に「熊谷陣屋」は藤野村歌舞伎の中でも十八番であり、1時間15分にも及ぶ力演でした。また、「稲瀬川勢揃い」では多くの藤野中と藤野南小の子どもたちが出演し、見学者一同から大きな声援を受けていました。これからも藤野歌舞伎保存会の活動を応援していただければ幸いです(民俗担当 加藤隆志)。

祭り・行事を訪ねて(3)~「お月見ちょうだいな」~(平成22年11月)

秋の十五夜や十三夜は風情あふれる年中行事の一つです。この日には縁側などに台を出してカヤやススキ等の秋の草花を壷に挿して飾り、里芋・薩摩芋などの秋に畑で収穫されるものや、月にちなんで丸いものということで団子やまんじゅうなどを供えるほか、「お月様は豆腐を好む」として豆腐を一緒に供えることもあります。また、片月見はいけないとされ、十五夜をしたら必ず十三夜も祝うものだと伝えられています。ちなみに今年(2010年)の十五夜は9月22日、十三夜は10月20日でした。

ところで、上溝や下溝・田名・当麻・磯部などでは、十五夜や十三夜の夕方に子どもたちが各家を回ってお菓子などをもらうことが今日でも見られます。盛んに行われている地区の一つである下溝の古山では、近所の友だちが4,5人と連れ立って家々を回り(小さな子どもには親が付き添います)、縁側などにお供え物がある家を見つけると屋敷内に入って「お月見ちょうだいな」と声をかけ、用意してあったお菓子をもらい「ありがとう」とお礼を言って次の家に向かいます。かなり以前は誰にも知られないようにそっと持っていきましたが、次第に柿や栗などを配るものとなり、さらに子どもたちが好むお菓子になったと言います。古山ではお月見に各家で80~100組ほども菓子を用意しているそうで、子どもたちは手にした袋にお菓子を一杯にしてうれしそうです。地域に残る行事に子どもたちが触れ合う機会としてこれからも長く続くことを願っています(民俗担当 加藤隆志)。

祭り・行事を訪ねて(2)~青野原八幡神社の子ども相撲~(平成22年10月)

さる9月12日(日)、緑区青野原(旧津久井町)の八幡神社で子ども相撲が行われました。この神社は元々は「若宮八幡宮」として別の地にあったものが江戸時代中期に現在地に遷座したと言われる古社で、青野原地区の東側の地域の鎮守として祀られています。子ども相撲は、以前は敬老の日の9月15日、今ではハッピーマンデー法の関係でその近くの休日に行われます。かつては大人の相撲もあったものの、今ではもっぱら小学生までの子どもが男女を問わず参加しています。

当日は午後1時から相撲が始まりました。だいたい年齢や学年が同じような子ども同士の取り組みが行われ、装束を付けた行司がさばきます。子どもたちは勝っても負けてもいろいろな賞品が貰え、うれしそうです。また、神社境内の土俵の横には桟敷も設けられ、地域のお年寄りを中心とした見物人や親たちが盛んに声援を送ります。休憩の途中では、これを食べると一年間風邪をひかないということでおにぎりを皆で食べる姿も見られました。今年は参加する子どもが他の行事と重なったためやや少なかったそうですが、力の入った取り組みも多く、大変に盛り上がった中で午後3時前には終了しました。

子ども相撲の取り組み風景 子ども相撲の応援をする観客

市内では、青野原の八幡神社とともに緑区鼠坂(旧相模湖町)の八幡神社でも子ども相撲があり、現在もこうした行事が残る貴重な祭礼となっています。地域の大人たちが子どもの成長を見守る行事として、これからも大切にしていきたいものです。(民俗担当:加藤隆志)

祭り・行事を訪ねて(1)~川尻八幡宮祭礼~(平成22年10月)

記録的な猛暑だったこの夏ですが、それでも市内各地で賑やかに祭りが行われました。民俗担当では、この数年間はなるべく津久井地域の祭りの見学にお伺いしています。今回はその中でも、大変盛大な神輿(みこし)の巡行と各地区から出される山車(だし)が有名な緑区川尻(旧城山町)地区の川尻八幡宮の祭礼について紹介します。

川尻八幡宮の祭礼は、8月27・28日の両日に渡って行われます。27日には「応神(おうじん)」と「八坂(やさか)」と呼ばれる大小2基の神輿が早朝に神社を出て川尻中の各地区を練り歩き、途中では神輿を高く掲げたり左右に大きく振る動作などが見られました。特に午後7時過ぎに一度神社に戻ってからは、もう一基の「春日(かすが)」を加えた三基の神輿を夜遅くまで神社周辺の道路で車を止めながら勇壮に担ぎます。翌日は山車とお囃子が主役です。午前中から各地区を回ってきた9基の山車がやはり夜には一同に会し、同時に囃子を叩き合うほか、各山車が順番にこの日に向けた特別の囃子を奏でることも行われています。

こうした各地区のさまざまな祭りは、人々にとっての大きな楽しみであるとともに地域の大切な生活文化です。今後ともできるだけ多くの祭りを訪れて、写真を撮り、お話しを伺っていきたいと思っています。(民俗担当:加藤隆志)

待望の『相模原市史民俗編』刊行!!(平成22年7月)

相模原市史民俗編表紙

平成15年から筆者を含む大勢の者が係わりながら作業を進めてきた『相模原市史民俗編』がこのたび刊行されました。この本はA4判で550頁にも及ぶ大部なもので、相模原のさまざまな民俗について紹介されています(なお、この事業は合併以前から進められているため、対象地は旧市域の相模原地域です)。

これまでも民俗関係の報告書などが出されてきましたが、例えば年中 行事や獅子舞などといった特定のテーマごとにまとめることが多く、市域の民俗全般が体系立てて記述される良い機会となりました。 全体に多くの写真が掲載されて内容の理解を助け、索引もあるので調べたいことを検索するのに便利です。

行事や獅子舞などといった特定のテーマごとにまとめることが多く、市域の民俗全般が体系立てて記述される良い機会となりました。 全体に多くの写真が掲載されて内容の理解を助け、索引もあるので調べたいことを検索するのに便利です。

また、付録の明治39年の地形図は、集落や耕地・山林などが色分けされているほか寺社や伝承地・地名などが記されており、一枚の地図から多くの情報を読み取ることができます。是非一度、博物館や図書館などでご覧になってください。そして、いろいろな面でご活用いただければと思います。

購入の場合、一冊2550円・DVD版は1550円。博物館ミュージアムショップなどで販売しています。(民俗担当:加藤隆志)