山梨県大月市の謎のマントル物質(平成25年1月)

山梨県大月市笹子町には、地球内部のマントルを構成している岩石がみられます。ただし、マントルを構成する岩石が直接露出しているわけではありません。ここで見られるのは、蛇紋岩(じゃもんがん)で、マントルを構成しているカンラン岩が変質したものです。蛇紋岩は、黒色や濃い緑色をしており、独特の光沢を持つことが特徴です。ビルの壁などの石材にも利用されています。

大月市の蛇紋岩は、分布が数メートルと非常に狭く、周囲の岩石に挟み込まれるように分布しています。また、現在では植生や上から崩れてきた土砂などに覆われており、見つけるのにかなり苦労しました。この蛇紋岩の周囲の岩石は、相模湖層群瀬戸層 (さがみこそうぐんせとそう)の約3,000万年前の泥岩や砂岩です。地表近くで形成された泥岩や砂岩の中に、なぜ、地下深部を構成していた岩石が挟み込まれるようになったのかは、明らかになっていません。

|

|

蛇紋岩の屋外での様子。黒っぽく見えているのが蛇紋岩

(左:地表に出ているもの 右:土砂に埋まっていたのを掘り起こしたもの)

ほぼ同時代の蛇紋岩は、赤石山脈、三浦半島、房総半島でもみられます。ちょうど伊豆半島を取り巻くように分布しているので、「環伊豆地域蛇紋岩類(かんいずちいきじゃもんがんるい)」とも呼ばれています。なぜ、伊豆半島を取り巻くように蛇紋岩が分布しているのかも、よくわかっていません。

まだまだ、謎の多い「環伊豆地域蛇紋岩類」ですが、研究が進めば、南関東の地質がどのように形成されたのかを解明するための重要な手がかりをつかむことができるかもしれません。(地質担当:河尻清和)

※カンラン岩・・・緑色のカンラン石と呼ばれる鉱物からできています。緑色のカンラン石はペリドットと呼ばれ、8月の誕生石として宝石に利用されています。

地質学講座 in 奥多摩(平成24年6月)

2012年5月13、20日、6月3、10日の計4回、地質学講座を開催しました。例年、地質分野の教育普及事業は相模原地質研究会の協力を得て開催していますが、今年からは県立相模原青陵高校地球惑星科学部にも協力していただいて、教育普及事業を進めています。今回は受付や野外観察時の補助をお願いしました。

| さて、今年の地質学講座は、「2億年前の海底を歩く‐多摩川 御岳渓谷の地質‐」と題して開催しました。1・4回目は博物館での講義、2回目は奥多摩町鳩ノ巣渓谷で、3回目は青梅市御岳渓谷で野外観察を行いました。青梅市御岳渓谷の地質に関しては平成22年度の博物館の窓「紅葉と、メレンゲと。‐秋の御岳渓谷、地質めぐり‐」を参照していただくとして、ここでは、奥多摩町鳩ノ巣渓谷の地質について簡単に説明します。 |

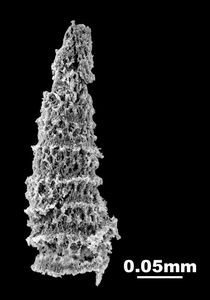

鳩ノ巣渓谷で見られる岩石は、チャートと砂岩です。チャートというのは放散虫(ほうさんちゅう)という生物の死骸が海底に降り積もったものが固まってできた岩石です。放散虫は二酸化ケイ素(ガラスの主成分)の骨格を持つ海のプランクトンです。チャートは陸地から遠く離れた海底

に堆積してできます。鳩ノ巣渓谷のものは三畳紀(さんじょうき)前期(約2億4千万年前)~ジュラ紀中期(約1億7千万年前)にできました。砂岩は砂が固まってできた岩石です。鳩ノ巣渓谷のものはジュラ紀後期(約1億5千万年前)に海溝で堆積した砂が固まってできました。

これらのチャートや砂岩はもともと現在見られる場所でできたのではありません。陸地から離れた海底や海溝で堆積したものが移動する海洋プレートに乗って運ばれてきて、さらに地殻変動により陸上に露出したものです。海洋プレートは、ちょうどベルトコンベアーのように、上に乗せたものを陸の方まで運ぶ役割をしています。このように、プレートによって運ばれて陸地の一部となった地層・岩石の集まりを付加体(ふかたい)と呼んでいます。鳩ノ巣渓谷や御岳渓谷はプレート運動の証拠を陸上で見られることができる場所の一つです。(地質担当:河尻清和)