「はやぶさ2」の現在位置は?(平成27年1月)

2014年(平成26年)12月3日(水)13時22分4秒に、種子島宇宙センターから打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ2」は順調に飛行を続けています。太陽を約366日でまわる、地球と似た軌道に乗っており、2015年12月には地球に接近します。この接近により、地球の重力を借りた加速を行い、小惑星1999 JU3に向かいます。

現在、「はやぶさ2」は、どの星座の方向を飛行しているのでしょうか? 地球の軌道の周辺、どのあたりにいるのでしょうか。

JAXAのwebページ「はやぶさ2カウントアップレポート“L+(エルプラス)”」http://fanfun.jaxa.jp/topics/ をごらんいただきますと、レポート時点の「はやぶさ2」の位置情報が図とともに出ています。また、サイエンスライターの柏井勇魚(かしわい・いさな)さんによるページhttp://www.lizard-tail.com/isana/hayabusa2/ でも軌道上の現在位置が立体的に表示されています。

もし、天球上の現在位置・今後の位置や、軌道上の現在位置・今後の位置をさまざまな角度から立体的に確認したい、というかたには以下の方法が参考になるかもしれません。

①まずは、「はやぶさ2」の軌道要素の入手

NASAの惑星探査計画の拠点であるJPLのwebサイトhttp://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgiにアクセスします。太陽系天体の位置や軌道のデータを提供してくれるのが、この「ホライズン・システム」です。EphemerisTypeをOrbital Elements に設定します。Target Body の Lookup the specified bodyで Hayabusa 2 を指定します。Time Span では、例えば今日の日付から1か月先までなど(Stop Time に限度が設定されていることがあります)指定します。Step Size では、出力する時間間隔(例えば 2 daysなど)を指定します。Generate Ephemeris というボタンで、指定期間中の 「はやぶさ2」の軌道要素が表示されます。使用されている記号については、出力の最後に説明があります。

資料(1)によりますと、2015年12月の地球接近までは目立った軌道の変化はないようです。「ホライズン・システム」の出力を見てもそれがわかります。地球接近以降は、かなり軌道が変わりますのでご注意ください。

②軌道の図示

国立天文台 4次元デジタル宇宙プロジェクトで開発されたフリーソフトの宇宙シミュレーター「Mitaka」http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/index.html

では、太陽系の軌道や位置を表示することもでき、さらにその派生版である「MitakaPlus」http://orihalcon.jp/mitakaplus/ を使うと、「はやぶさ2」の軌道を示すことができます。まず、Mitakaをダウンロードしてパソコンにインストールし、次いでMitaka Plus をダウンロードし、Mitakaと同じ場所に上書きする形でファイルを展開します。¥data¥orbits¥asteroids というフォルダーに、小惑星の軌道要素ファイルがあります。それを参考に、「はやぶさ2」の軌道要素をいれ、hayabusa2 という名前で同じ場所に保存します。同様にして、「ホライズン・システム」から小惑星 1999 JU3 の軌道要素も入手し、その軌道も表示できるようにしておくとよいでしょう。

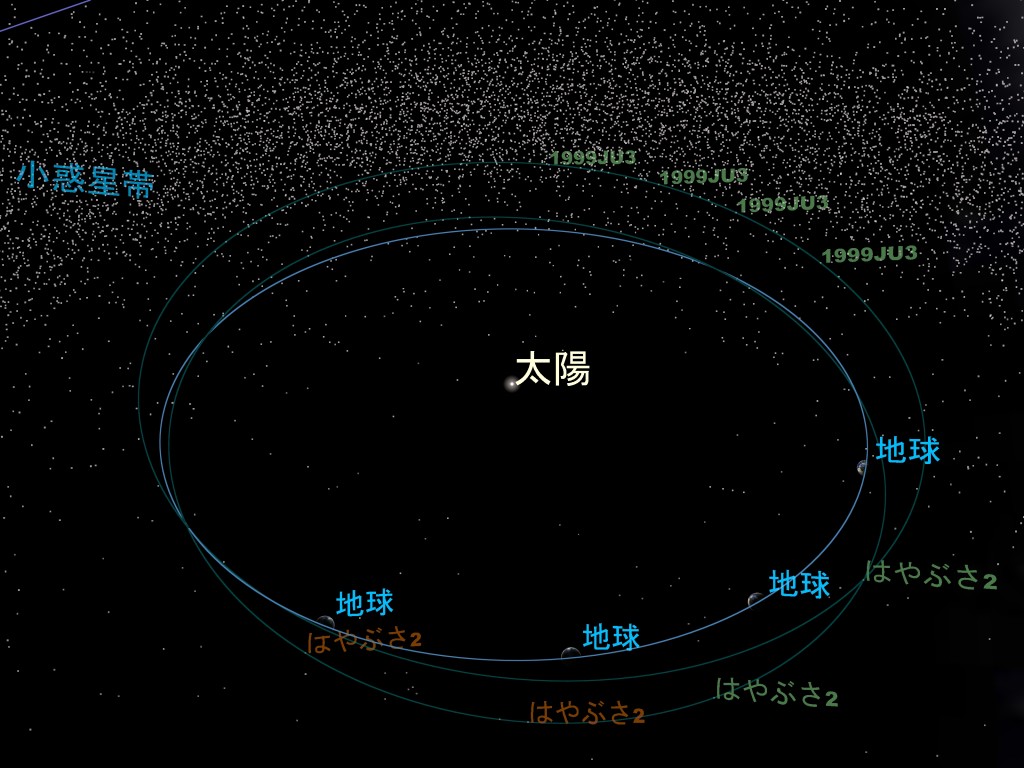

Mitaka Plusで再現した「はやぶさ2」の軌道と左から2015年1月、2月、3月、4月の各1日の地球と「はやぶさ2」の位置。「は」という字の前の小さな点が探査機の位置。地球、「はやぶさ2」、1999 JU3、いずれも太陽の周りを反時計まわりに移動。(開発 Mitaka: 加藤恒彦 国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト/Mitaka Plus:高幣 俊之(ORIHALCON Project))

「Mitaka Plus」を起動して、着陸・離陸(L) を選び、スケールを1天文単位にします。 ターゲットからターゲットブラウザを選択し、小惑星の中から「はやぶさ2」や「1999 JU3」にチェックをいれれば、その軌道が表示されます。

③天球上の位置

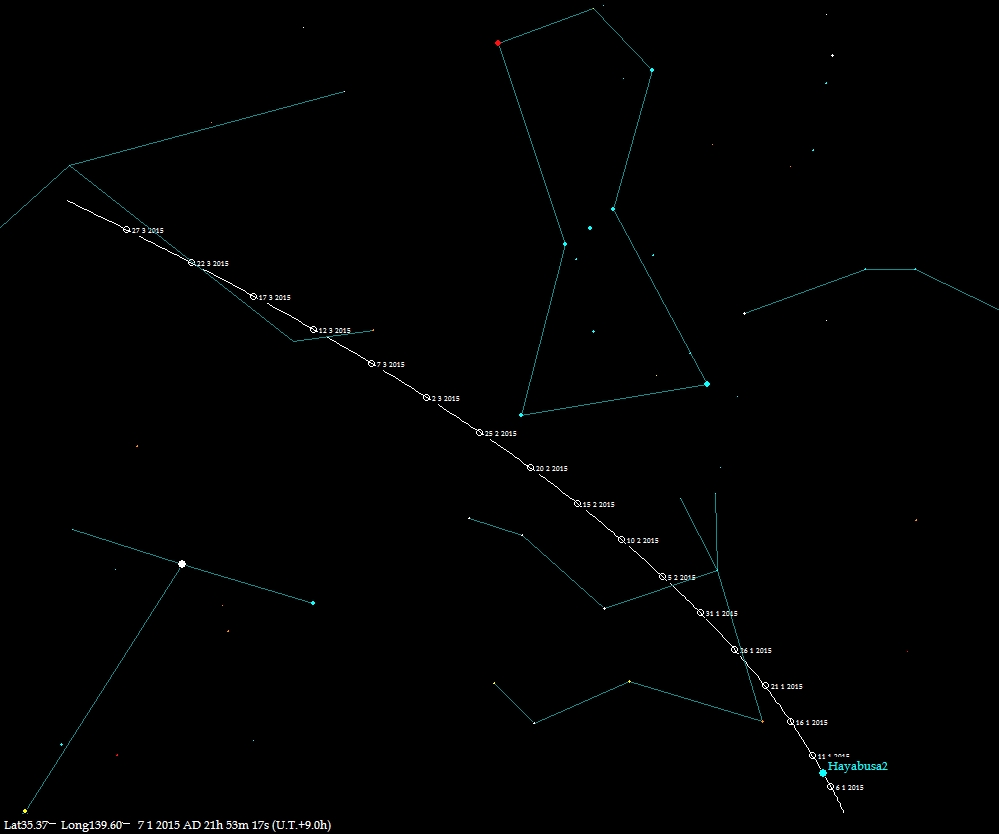

軌道要素がわかれば、星空を表示する、さまざまなプラネタリウム・ソフトで、「はやぶさ2」や「1999 JU3」の天球上の位置、どの星座のどのあたりにいるかを表示できるはずです。みなさんがお使いのプラネタリウム・ソフトで、新発見の彗星や小惑星の表示機能があるかどうか、確認してみてください。筆者がWindows95時代から愛用しているプラネタリウム・ソフトに、StarCalcというフリーソフトがあります。(http://www.m31.spb.ru/StarCalc/main.htm) StarCalcのメニューでは、Services の中に Asteroids and Comets という項目があり、Add というボタンで新たな天体の軌道要素が追加できるようになっています。同じく Services の中のPaths of Objects という機能を使ったものが次の図です。2015年1月1日から4月1日までの「はやぶさ2」の位置が5日毎に示されています。

StarCalc で作図した2015年1月1日から4月1日までの「はやぶさ2」の位置。オリオン座の下(南)にある「うさぎ座」を通り、「いっかくじゅう座」に移動していきます。

ぜひ、みなさんのパソコンでも「はやぶさ2」を追跡してみてください。「はやぶさ2」が今どこにいるのかを知ることによって、「はやぶさ2」への親しみもいっそう増すのではないでしょうか。小惑星1999 JU3のサンプルを収めたカプセルが地球に帰還する2020年12月まで、いや、カプセル切り離し後の「はやぶさ2」の行方もずっとずっと追っていきましょう!

資料

Trajectory Design for Japanese New Asteroid Sample Return Mission Hayabusa-2( http://issfd.org/ISSFD_2012/ISSFD23_IMD1_1.pdf)

(天文担当 山田陽志郎)

ISSの太陽面通過(平成26年5月)

2014年(平成26年)5月14日(水)の10時半をまわった頃、博物館のエントランスホールには、すでに100名ほどの市民のかたが集まっていました。60インチ大型モニターに映るJAXAからの中継映像を見つめながら、若田宇宙飛行士の帰還を待っていたのです。 10時58分30秒、若田さんを含む3人の宇宙飛行士を乗せたソユーズTMA-11Mの帰還モジュールは無事カザフスタンの平原に着地しました。188日ぶりの宇宙からからの帰還でした。

そのちょうど1週間前、まだ若田さんが滞在中のISSが、太陽の手前を通過するという珍しい現象が起こっていたのです。博物館には、太陽を安全に観測できる専用の太陽望遠鏡があるため、この現象をビデオ画像としてとらえることができました。博物館から太陽方向、直線距離で600kmほど離れたところをISSが通過していったのです。(写真参照。太陽面を瞬時に移動していくようす)仮に太陽面の中央を通過した場合でも0.8秒という短時間の現象でした。今回の現象はおよそ横浜線古淵駅から根岸線磯子駅を結ぶ線を中心に幅約7kmの範囲でしか見られませんでした。7kmというと徒歩2時間とかからない距離です。

学校などで、太陽黒点を安全に観察しているかたは、ISSの太陽面通過を見る機会があるかもしれません。また、ISSが月面を通過する場合なら、太陽のような観察上の危険は全くありません。(注意:太陽を直視したり、安全が保証された方法以外での太陽観察は決してなさらないでください。失明の恐れがあります)みなさんの観測地点から、近日中にISSの太陽面・月面通過が見られるかどうかを、以下のwebページを参考に計算することができます。ぜひチャレンジしてみてください。

(1) 人工衛星通過予報サイト Calskyの使い方説明 (ISSの太陽面・月面通過)

(2)ISSの天体通過予報サイトの使い方

ただし、「以下の場所からDEMをダウンロード」の場所は

http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM30/

に変更になっています。

(天文担当 山田陽志郎/写真処理 伊藤雄一)