新年最初のビッグな新資料(平成27年1月)

今年(平成27年)最初の開館日は、1月4日でした。まさにその仕事始めの日、当館で活動されている市民学芸員の方から電話が入りました。

「知り合いから、道にフクロウが死んでいる、と連絡を受けたのですが、どうしましょう?」

どうもこうもなく、駆け付けたのは言うまでもありません。フクロウは、緑区の山間部を中心に市内で広く生息する野鳥ですが、夜行性であるために生息記録が多いとは言えません。「鳴き声」の情報でもありがたいのに、実物の発見情報です。やりかけの仕事を中断して標本の確保に向かいました。

発見してくださったのは、郷土の文化や自然を探求する「城山エコミュージアム」のメンバーの方でした。発見者にも恵まれました。

博物館から少し離れた場所だったため、現着するのに1時間近く経ってしまいました。しかし、発見者のみなさんは寒い中、死体がカラスやネコなどに持って行かれないよう、待っていてくださいました。実物を見ると、驚くほど状態の良い死体です。おそらく、その日の朝か前夜に落鳥したのだと思います。目立った外傷は無く、羽の傷みもまったく無かったのですが、胸からお腹のあたりを触ってみると、ガリガリに痩せていました。おそらく、食糧が思うように捕れなくて衰弱死してしまったのだと思います。年末年始休で食べ物に恵まれすぎていた我が身に対して、暮れも正月もない自然の厳しさを改めて感じました。

さて、かわいそうなこのフクロウは、本来ならスカベンジャー(死肉や腐肉、排泄物などを食べる動物)に食べられ、いくつもの過程を経て分解され、土へと還ってゆくのが自然の摂理です。しかし、これほど状態の良い標本を博物館として活用しない手はありません。ありがたく拾得し、持ち帰りました。

持ち帰ってから改めて計測したり、観察したりして、現在は冷凍保存しています。近々はく製にして、永久保存できる状態へと処理し、その過程で胃内容物や骨の状態なども見て死因の特定もしたいと考えています。

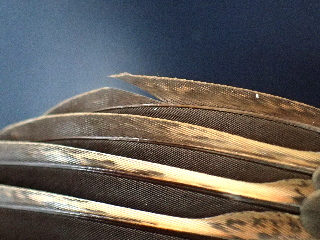

フクロウのセレーション構造(上)

比較のためのコジュケイの羽縁(下)

さて、冷凍前の観察の中で撮影した写真をご紹介します。翼を構成し、飛翔に寄与する大きな羽である風切羽の拡大写真です。縁にギザギザがあります。この構造はセレーションと呼ばれ、フクロウのなかま以外の鳥には見られません。飛翔時に気流の乱れを減らして、いわゆる「空気を切る音」を少なくしているのだそうです。実際、フクロウは人間の耳に聞こえるようなはばたき音がしません。これは、闇の中でノネズミなどを狩るのに都合よく発達したものでしょう。

じつはこの構造、日本の最新鋭の新幹線にも応用されています。初期の新幹線は、パンタグラフの空気を切る音が、少なからぬ騒音となっていました。これを解決するために、パンタグラフの表面にセレーション構造をまねた加工を施した結果、騒音軽減に役立っているというのです。このように生物の形態などにヒントを得た技術を、生物模倣技術(バイオミメティクス)と言います。

生物の死を扱うのは、決してきれいごとでは済まないことが多く、今回のように状態の良い標本ばかりでもありません。しかし、生物相を記録し、将来へ伝えるにあたって未来永劫、その証拠として残るだけでなく、時として私たちの生活に密着した新技術のヒントが内在していることもあります。自然からの贈り物、と表現するのはやや不謹慎かもしれませんが、今年はそんなありがたい気持ちでいっぱいの仕事始めとなりました。(生物担当学芸員 秋山幸也)

ネナシカズラの魅惑(平成26年9月)

世の中には不思議な生態の植物があるもので、それは、熱帯のジャングルや砂漠のような極端な気候の場所へ行かなくても、意外と身近な場所にも生育しています。

その一つ、アメリカネナシカズラをご紹介します。この植物はつる性の寄生植物で、つる性という以外に共通点はなかなか見いだせないのですが、なんとヒルガオ科に属します。つまり、アサガオと同じなかまで、初秋に大きな川の河原などでよく見られます。そのようすは、宿主となった植物群落に覆いかぶさるように、というか、図鑑などではよく、「ラーメンをぶちまけたような」と表現されます。ちょっと黄色みがかった茎が入り乱れて絡まるようすは、まさしくそんな感じです(写真1)。

写真1 アメリカネナシカズラ

写真2 アメリカネナシカズラの花

この植物は完全な寄生性で、葉っぱどころか、光合成を行う葉緑素そのものを持ちません。だから、植物のくせに緑色の部分がまったくないのです。花も色素が無く、透明に近い白色です(写真2)。地面から発芽してひょろひょろと茎を伸ばし、宿主となる植物の茎や葉にからみつくと、寄生根(写真3)を食い込ませます。水分や養分を吸収できるようになると、なんと、地上に出たあたりの茎が枯れて消失してしまうのです(写真4)。今年は博物館のプランターにまいておいた種子が発芽したので観察していたところ、7月にめでたくそのシーンを撮影することができました。

写真3 寄生根(下向きの突起)

写真4 枯れた地上部の根本

そして今、9月となった河原では、まさしく「ラーメンをぶちまけたように」生育しているのが見られます。この植物は名前から想像できるとおり、外来植物です。「アメリカ」と頭につかないネナシカズラという植物もあり、先日相模川を訪れたところ、隣り合って生育していました。こちらは茎が太く、繁茂するようすはなかなか壮観です(写真5)。

写真5 ネナシカズラ

寄生植物というのはその生き様から、ネガティブなイメージを持たれます。確かに宿主にしてみれば迷惑千万なのですが、私はどうもネナシカズラのなかまが気になってしかたありません。つる性寄生植物なので、宿主を覆い尽くして大繁茂した後は、宿主が支えきれずに共倒れという末路が待っています。実際、この植物は数年繁茂した後はたいてい、ぱたりと姿を消してしまいます。そして、しばらくするとまた、近くの新しい場所で何事もなかったように生育し始める、ということがよくあります。そんな刹那的な生き方に、ちょっと憧れをいだいてしまうのです。(生物担当学芸員 秋山幸也)

やっぱり大きな春蚕の繭(平成26年7月)

5月下旬、博物館では今年もカイコの飼育を始めました。掃き立て(ふ化した毛蚕を飼育台へ移す作業)から3週間とちょっと、熟蚕に育て上げて6月中旬には無事、繭となりました。この間、カイコはふ化直後の全長約2.5mmから、5齢(終齢)の半ば、最大で約8cmまで成長します。なんと30倍!1か月にも満たない期間でこれだけの成長を遂げる生きもの、それがカイコです。

そのかわり、食べる量は齢期が進むにつれて加速度的に増大します。5齢に脱皮してからは、相当がんばって給桑しても追いつかないくらい、勢いよく食べてくれます。かつて相模原でも養蚕が盛んだった頃、5齢になると家族が交替で24時間体制で給桑していたという話を聞きますが、この食いっぷりを見れば納得です。

さて、この時期、シーズンの最初に育てるカイコを春蚕(はるご)と呼びます。カイコの野生原種に近いとされるクワコも同じタイミングでふ化、成長するので、カイコにとって本来の生育シーズンと言えるでしょう。瑞々しい良質なクワの葉をあげられるし、夏ほど気温が高くないため、成長が早すぎることもありません。これは、養蚕学の大きなテーマであった「大きな繭=長い繊維」をとるための必須条件です。実際、昨年秋に育てた晩秋蚕(ばんしゅうさん)の繭と比べると、大きさの違いは歴然としています。

春蚕(左)と晩秋蚕(右)の繭

脱肛症状のカイコ

小学校での出張授業風景

繭の大きさだけではありません。芽吹いてから時間の経った水分の少ない葉をあげていると、どうしても病気の蚕が多発します。代表的なものは、脱肛です(写真は昨年の晩秋蚕)。かわいそうですが、このようになったカイコはまゆを作れずにそのまま衰弱死してしまいます。

クワを専門に食べるカイコにとって、やはり新緑の頃が一番条件の良い季節ということになります。良質なクワをしっかり食べさせることができた今年は、特に大きな繭をとることができました。

繭と言えば、先ごろ、群馬県の富岡製糸場と絹産業遺産群が世界遺産に登録されることが決定しました。このニュースに刺激されたのでしょうか、今年は市内の小学校から「カイコの卵を譲ってほしい」という要請が例年よりも多くありました。博物館ではできるだけ要望にお応えし、卵を提供する際には必ず農業としての養蚕について理解を深めていただくため、学芸員が出張授業を行っています。日本の近代化を支えた養蚕から、生物資源として新たに注目を集めるカイコを、これからも学習教材として積極的に扱っていきたいと考えています。 (生物担当 秋山幸也)