厚木市七沢の地質1(平成27年2月)

厚木市七沢では、約1,200万年前の海底火山噴火によってできた岩石がみられます。これらの岩石は火山灰が固まってできた凝灰岩のなかまで、丹沢山地をつくっている岩石の一部です。丹沢山地の凝灰岩のなかまの多くのものは緑色をしています。丹沢山地をつくっている凝灰岩や火山岩のなかまは、まとめて丹沢層群と呼ばれています。

丹沢層群の岩石は元々、今の場所にあったものではありません。地球表面を覆う岩盤の一部であるフィリピン海プレートの上に載っていた海底火山噴出物が、北上するフィリピン海プレートと一緒に移動してきて、日本列島に付け加わったものです。フィリピン海プレートは本州の下にもぐり込んでいきますが、その上に載っていた海底火山噴出物はもぐり込めずに日本列島の一部となり、隆起して山地をつくっています。

七沢ではこのような緑色をした凝灰岩がいたるところで見られます。

きれいな縞模様の凝灰岩の地層も観察できます。色や大きさの違う火山灰が交互に積み重なり、縞模様ができます。色の違いは噴火するマグマの性質の違いなど、粒子の大きさの違いは噴火の規模の違いや火山からの距離の違いなどを表しています。

凝灰岩の中に一際濃い緑色したセラドン石と呼ばれる鉱物が含まれていることがあります。肉眼で見えるのは一つの結晶でなく、顕微鏡で見ても一粒一粒が判別できないような小さな結晶の集合体です。七沢の河床や川原の転石・砂利などからも鮮やかな緑色のセラドン石を採取することができます。

ごくまれに、非常に粒子の細かい白色の凝灰岩が見られます。これは遠方の火山からの火山灰が海底に降り積もってできた凝灰岩です。どこの火山の噴火によるものなのかはわかっていません。

七沢を流れる玉川の上流には、数十メートルの切り立った岩壁、弁天岩があります。弁天岩も凝灰岩です。

弁天岩。

弁天岩のさらに上流には大釜弁財天があります。ここではポットホール(甌穴)が見られます。ポットホールは上流から流れてきた岩石が河床の岩盤の凹みなどにはまり込み、川の速い流れによって激しく回転することにより、河床の岩盤が削られてできた穴です。大釜弁財天にみられる凝灰岩のなかまにはセラドン石は含まれていません。

大釜弁財天のポットホール。

大釜弁財天で見られる凝灰岩のなかま。縞模様が見られます。

(地質担当学芸員 河尻)

ミョウバン結晶2(平成26年12月)

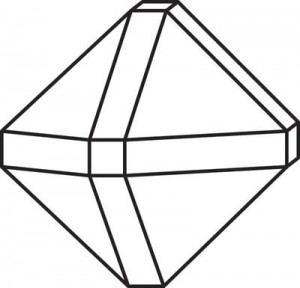

典型的なミョウバン結晶の形は正八面体、つまり、2つのピラミッドを底面でくっつけた形をしています。実際には、正八面体の頂点や稜線をナイフで切り取った形のものも良く見られます。飽和水溶液の中に種結晶を吊るして育成した結晶は、典型的な結晶の形になります。

典型的なミョウバン結晶。

しかし、ビーカーの底にできる結晶は典型的なものとは違った形に見えます。ビーカーの底では結晶が成長する方向が制限されており、きれいな正八面体になることができません。かといって、まったくでたらめな形になるわけではありません。結晶となる物質はそれぞれ“自分の形”を持っています。同じ物質なら結晶の形をつくっている面と面との角度は必ず同じになります。この性質は「面角一定の法則」と呼ばれています。ビーカーの底にできた結晶の面と面の角度も典型的なミョウバン結晶のものと同じです。どの面が広くなるかによって、全体の形が違って見えます。

ビーカーの底にできたミョウバン結晶。

ミョウバンにはいくつかの種類があります。カリミョウバン、アンモニウムミョウバン、クロムミョウバン、鉄ミョウバンなどがあります。これらは含まれている成分が違います。ふつうに「ミョウバン」と呼ばれているものは、カリミョウバンのことで、カリウムアルミニウムミョウバンとも呼ばれます。さらに別の言い方をすれば、硫酸カリウムアルミニウムです。

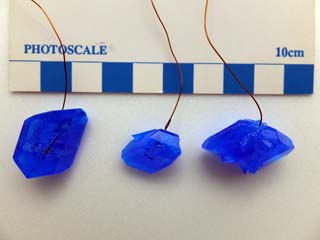

以前、色のついたミョウバンの結晶を作ろうと思い、クロムミョウバンの結晶作りに挑戦しました。うまくいけば、濃い紫色をした結晶ができるはずだったのですが、失敗に終わりました。そのときにビーカーの底にできた1~3mmの結晶をチャック付きの袋に入れて、しまっておきました。数年後に取り出してみると、結晶がいくつか成長していました。なかには1cmを超えるものもありました。どのようにして大きくなったのかは、よくわかりません。もしかすると、クロムミョウバンは空気中にわずかに含まれる水分を使って成長できるのかもしれません。カリミョウバンはチャック付きの袋に入れておいても成長しません。

クロムミョウバンの結晶。写真の左のほうに大きくなった結晶がいくつか見える。

約1週間かけて作った硫酸銅結晶。

約1年かけて作った硫酸銅結晶。

ペットボトルの底で大きくなった硫酸銅結晶。約1年かけて硫酸銅結晶を作ったときのもの。

ミョウバンではありませんが、硫酸銅の結晶を作ったこともあります。約1週間で2~3cm、約1年で10cmくらいの結晶を育てることができました。

さて、ミョウバンと硫酸銅の飽和水溶液を混ぜるとどのような結晶ができるのでしょうか?

ミョウバンと硫酸銅のそれぞれの飽和水溶液を混ぜた溶液からできた結晶。

答えは、飽和水溶液からそれぞれが別々に結晶となって、モザイク状になります。両方が混ざった結晶や、全く別の物質ができたりすることはありません。

(地質担当学芸員 河尻)

ミョウバン結晶1(平成26年10月)

相模原市立博物館では毎年夏休みに、「子ども鉱物教室」を開催しています。鉱物が大きくなっていく様子を体験してもらうために、ミョウバン結晶の育成を行います。この教室で見本のミョウバン結晶を見せるために、大きな結晶つくりに挑戦しています。今回、2年5ヶ月かけて10cmを超える結晶を作ることができました。ただし、この大きな結晶は下半分が階段状になっています。写真ではわかりにくいですね。

今回、2年5ヶ月かけて作ったミョウバン結晶。

今回作った結晶の作成開始から1年後の様子。この時はまだ、形もよく、透明できれいな結晶でした。

ミョウバン結晶の作り方を簡単に説明します。ミョウバンは水に溶けることができる量が決まっています。例えば、20℃では、100gの水に対して約12gのミョウバンが溶けることができます。もうこれ以上、溶けることができなくなった状態を「飽和」といいます。飽和状態の水溶液を「飽和水溶液」といいます。さて、わざわざ「20℃では」と限定したのは、温度によって溶けることができる限界量が変わってくるからです。温度が高いほどたくさんの量が溶けることができます。高い温度で飽和水溶液を作っておいて、それを冷ましていくと、溶けていられなくなったミョウバンが結晶として現れてきます。結晶として現れることを晶出といいます。また同じ温度でも、水の量が多ければ多くのミョウバンが溶けることができます。飽和水溶液が蒸発して、水の量が少なくなると、溶けていられなくなったミョウバンが晶出します。つまり、飽和水溶液の温度を下げるか、もしくは、水分を蒸発させるかすれば、ミョウバンが晶出します。

左:約9ヶ月かけて作ったミョウバン結晶、右:約6ヶ月かけて作ったミョウバン結晶。

結晶が晶出する時に“核”となる結晶があるとその周りに晶出していきます。“核”となる結晶を種結晶と呼びます。飽和水溶液に針金などにつけた種結晶をつるしておくとそこに結晶が晶出して、結晶がどんどん大きくなっていきます。相模原市立博物館では、1cmくらいの結晶になるまでは温度を下げる方法で結晶を作ります。その後は、水分が自然に蒸発するのを利用して、結晶を大きくします。

今回、作り終わった結晶は、作り始めてから約2年がたった今年の春、ほこりが入らないようにふたをかぶせました。ただし、隙間を空けておかないと、水分が蒸発できないので、隙間は空けておきました。ふたをかぶせた時期は、ちょうど冬から春に向かって気温が暖かくなる時期です。ふたがなければ、気温が上がっても、その分、水分が蒸発するのでミョウバンが晶出します。しかし、温度が上がったのに、ふたがあったため少しの水分しか蒸発できなかったので、せっかく作った結晶の一部が溶けてしまったようです。

2年かけて作ったミョウバン結晶。この時も最後に少し溶けてしまい、下の方(写真の右側)が階段状になってしまいました。

結晶の溶け方は、上半分は上端のとがった部分から溶けていき、下半分は結晶面の平らな部分の真ん中から溶けていきました。途中で溶けていることに気がついたので、あわててふたをはずしました。しばらくすると、再び晶出が始まりました。しかし、結晶の上半分は元の形に戻ったのですが、下半分は階段状になってしまいました。晶出するときはとがった部分やエッジの部分から晶出していきます。溶けた真ん中の部分は後から晶出したので、階段状になったようです。

(地質担当学芸員 河尻)

道志川上流の地質(平成26年6月)

相模原市西部を流れる道志川は相模川の主要な支流の一つです。山梨県山中湖村と道志村の境界、山伏峠付近を源流とし、相模原市緑区三ケ木付近で相模川と合流します。道志川の上流部には富士山が噴火したときの噴出物や丹沢山地の中心部をつくっている岩石がみられます。 富士山の噴出物は相模原でみられる関東ロ-ム層とよく似ていますが、こちらの方が厚く堆積しており、層がはっきり見えています。含まれている溶岩の破片も相模原のローム層中のものよりも大きなものが多いです。富士山が近いため噴出物の粒も大きく、地層も厚くなります。また、道志川の護岸には天然石が利用されているところもあります。使われている石は玄武岩で、富士山の溶岩の可能性が高いです。

山伏峠付近の富士山の噴出物。層がはっきり見える。

山伏峠付近の富士山の噴出物。相模原のローム層中のものよりも大きな溶岩の破片が含まれる。

富士山の溶岩と考えられる玄武岩が使われている道志川の堤防。

丹沢山地の中心部をつくっている岩石は、閃緑岩や斑れい岩のなかまです。閃緑岩や斑れい岩は、マグマが地下深くで、ゆっくり冷えて固まってできた岩石、いわゆる御影石と呼ばれているものの一種です。含まれている鉱物がかなり大粒の斑れい岩もみられます。

道志川源流部河床の閃緑岩のなかま。

道志川源流部の斑れい岩。

斑れい岩には粗粒なものも見られる。

道志川の支流、室久保川の河床に目玉のような模様が見られます。この模様は「的様」と呼ばれており、伝承では昔、源頼朝が武道鍛錬のために作った標的ということです。他にもあったようですが埋もれてしまったそうです。このあたりの河床は閃緑岩のなかまでできています。全体(灰色の部分)が閃緑岩のなかまで、目玉模様の白い部分は別の種類のマグマが冷えて固まってできたものです。「的様」は“的”の周囲の閃緑岩のなかまをつくったマグマと“的”の白い部分を作ったマグマが完全に混じらずにできた模様です。マーブルケーキのマーブル模様のようなものです。

室久保川の河床の「的様」。

「的様」の周辺の閃緑岩のなかま。

室久保川下流の結晶片岩。

「的様」の下流、「道志の湯」の近くでは、変成岩の一種である結晶片岩が見られます。丹沢山地に見られる結晶片岩は、凝灰岩や安山岩・玄武岩等の火山岩が高い圧力によって押しつぶされてできたものです。高い圧力により、もともとの岩石を構成していた鉱物は別の鉱物につくり変えられています。 (地質担当学芸員 河尻)