博物館の窓

市民とともに歩む博物館の姿勢を体現するイベント、それが「学びの収穫祭」です。毎年博物館の開館記念日である11月20日に近い週末の二日間、博物館を拠点に活動するボランティアグループや、学芸員が活動に関わる学校の部活動や大学の学生研究などさまざまな市民が研究や活動の発表を行います。今年は11月21日(土)と22日(日)の二日間にわたって実施しました。

このように書くとちょっとお堅い感じがしますが、けっしてそんなことはありません。分野が異なっても、さまざまな切り口から郷土のことや興味のあることを探求する楽しさ、充実感はお互いに伝わるものです。発表者どうしが心から楽しんでディスカッションし、情報交換の場としてこの収穫祭を活用しています。

発表には、口頭発表と展示発表の2形態があります。口頭発表は、一度にたくさんの方へ説明することができますし、たくさんの図や写真を順序立ててお見せすることができます。そのため、新たな発見を伴うものや、一般にあまりなじみの無いテーマについて紹介を含めて発表したり、活動のようすを報告したりするのに向いています。

口頭発表会のようす(11月21日)

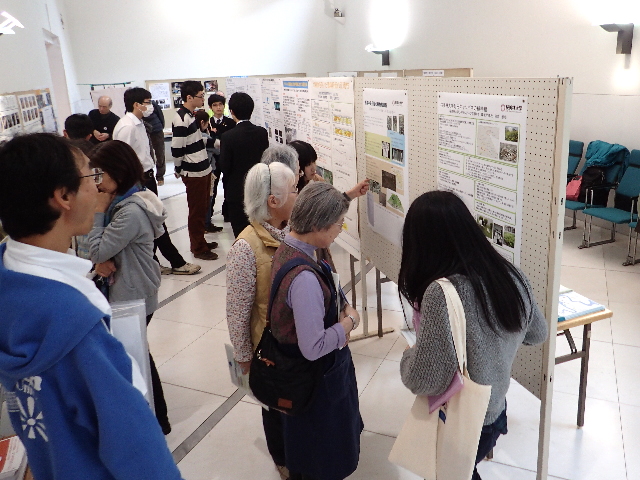

展示発表のようす(11月21日)

発表の前でのディスカッション(11月21日)

それに対して展示発表は、発表者とそれを聞く人が対面しながらディスカッションを進めることができます。調査研究の途上の中間発表であったり、ちょっと込み入った説明を要するような発表に適しています。展示発表では、実物展示も含めることができます。今回の発表でも、和服などの実物や剥製資料も並びました。

今年の「学びの収穫祭」には22のグループや学校が参加しました。特に、博物館のご近所さんである県立弥栄高等学校サイエンス部のみなさんをはじめ、学校の部活動からの参加はこの収穫祭の最大の特色と言えるでしょう。文化系の部活動、特にフィールドワークを伴うような活動がしにくくなっている状況があり、博物館としてはそうした活動を盛り上げていきたいと考えています。校外での発表の場、他校との交流の場を一つでも増やすことをこの収穫祭の目的と位置づけています。

発表者のための情報交換会(11月21日)

その試みの一環として、学校の発表を集中させている1日目の11月21日の口頭発表会終了後、情報交換会を開きました。この会には一つのルールがあります。それは、「同じ所属の人どうしが隣り合わせにならないこと」です。こうして専門のこと、学校のこと、進路のことなど話し合う中でほんとうの交流の芽が育ちます。

発表者で記念撮影(11月21日)

学びの収穫祭という2日間のイベントは、いまやボランティアグループのみなさんにとっても活動の大きな節目となっています。成果の発表の場だけでなく、世代や所属を超えて市民が交流する場として機能するイベントとしてこれからも大きく育てていきたいと考えています。

(生物担当学芸員 秋山幸也)

平成27年度 学びの収穫祭 発表団体

【学校関係】

あざおね社中

麻布大学野生動物学研究室

海老名市立海老名中学校科学部

桜美林大学植物分類研究室

神奈川県立相模原青陵高等学校地球惑星科学部

神奈川県立弥栄高等学校サイエンス部

光明学園相模原高等学校理科研究部

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

【一般団体】

相模原市自然環境観察員

相模原市立相模台公民館文化部+「まち歩きマップ」制作委員会

相武台のナベトロ遺跡をたどる会

町田ムササビ保全研究グループ

【博物館のボランティアグループ】

相模原縄文研究会

相模原植物調査会

相模原市立博物館天文クラブ

相模原地質研究会

相模原動物標本クラブ

市民学芸員

水曜会

福の会

民俗調査会A

民俗調査会B

常設展示三テーマ「くらしの姿」の一部展示替えを市民の方々と行いました(平成27年11月)

博物館は平成7年11月に開館し、今年で20周年を迎えました。この間、延べ255万人以上の入館者の皆様をお迎えし(今年10月末までの数値です)、多くの活動を行ってきました。博物館の活動にはさまざまなものがありますが、その中でも展示はもっともイメージしやすいものと言えます。展示には期間を区切って行う企画展や特別展と、通常は変更がない(もちろん部分的には変わっていることも多いのですが)常設展示があり、当館の場合は、天文の常設展示室と自然・人文系の資料が展示されている自然・歴史展示室とに分かれています。

自然・歴史展示室は「台地の生いたち」「郷土の歴史」「くらしの姿」「人の自然のかかわり」「地域の変貌」の五つのテーマに分かれており、それぞれ関連する資料や解説等によって構成されています。このうち、三テーマ「くらしの姿」では、かつての生業の中心であった畑作や養蚕で用いられていた農具を手がかりとして、地域の生活のあり方を考える内容になっています。その中ではヘラグワと呼ばれる古くから使われていた鍬や、麦や豆等を叩いて脱穀するクルリボウについて、市内や周辺地域で形態や特徴が異なることに注目し、多くの実物資料を展示することで具体的にその違いを示していました。そして、このような内容としたために、例えば町田や大和など、周辺地域で特徴的な資料について館蔵のものがなく、いくつかの博物館や資料館等から資料をお借りして展示をしてきました。

今回、「くらしの姿」の一部展示替えを行ったのは、長期に渡って借用してきたこうした資料をお返しすることがきっかけで、ただ返却して無くなったところにまた別の資料を差し替えるだけではなく、展示全体を見直して少し新しい内容を加えることにしました。展示の検討に当たっては、館とともにさまざまな活動を実施していただいている市民学芸員の有志の皆様と一年ほどかけて作業を行い、もちろん例えば展示室の構造など、いくつかの大きな制約がある中でしたが一応の完成をみることができました。

変更内容の概略は次のとおりです。

(1)移築した物置内部も展示スペースとして活用する。

(2)多くの鍬やクルリボウを展示していた部分を縮小して畑作に用いる別の農具も展示し、併せてそれらの農具の使用している状況の写真を加える。

(3)養蚕に製糸の道具を加え、さらに養蚕の信仰に係わる資料なども扱う。養蚕の工程と道具の使用写真も展示する。

展示内容の検討では、従来の展示全体や三テーマの構成はどうなっているのか、新しい展示として残す部分と変えるところをどうするのか、その展示の狙いは何か、具体的な展示資料の選定など、いろいろな面から市民とともに検討を積み上げていき、市民目線からの展示という面を重視しながら進めていきました。是非、来館の折りには新しい展示をご覧いただければと思います。

常設展示の見直しについては、解説文をより分かり易くする、所々にクイズを設置して展示をさらに親しみ易くするなど、三テーマの展示替え以外についても市民学芸員有志の方々を中心に進められています。こうした点についても逐次紹介していきたいと思います(民俗担当 加藤隆志)。

※三テーマの詳しい展示替えの状況や具体的な変更点・内容等については、今年度刊行の『研究報告』で報告する予定です。

恒例の「民俗探訪会」を磯部地区で実施しました(平成27年11月)

恒例の第8回目の「民俗探訪会」を11月11日(水)に実施しました。「民俗探訪会」は、当館の民俗分野の市民の会である民俗調査会Aの活動として5月と11月の第二水曜日(民俗調査会Aの定例の活動日)に行っているもので、今回は南区磯部地区を歩きました。民俗調査会では、以前に「相模原散策マップ」を作成して博物館のホームページにも掲載していますが、第1回目の民俗探訪会ではその南部ルートを歩き、今回はまだ活用していなかった北部ルートを資料にしました。なお、「相模原散策マップ」は、博物館ホームページの、リンク→発見のこみち→相模原散策マップ に掲載されています。

いつものように「広報さがみはら」や博物館のホームページで会員以外の市民の皆様からの参加者を募集したところ20名の方からの応募があり、当日は民俗調査会の会員を含め総勢26名で約3時間のコースを歩きました。また、「相模原散策マップ」では当然ルートを設定していますが、今回は3時間程度で終了するという点と、地元で有名になっている「ざる菊」の花がきれいに咲き誇っている時期でもあり、このざる菊の会場も訪れることとしたため、ルート順を変更して実施しました。今回の主なコースは以下の通りです。

下溝駅・9時30分集合→大盛橋(石仏・道保川緑地)→磯部八幡宮→もんや稲荷(大山道・大山道標)→磯部頭首工(相模川左岸用水)→庚申塔群→旧中村家住宅→勝源寺→ 磯部ざる菊会場→史跡勝坂遺跡公園(有鹿神社)→下溝駅・午後12時30分解散

今回も担当学芸員である加藤がポイントごとに説明するとともに、調査会会員はコースの誘導や車への注意の呼びかけなどを行い、さまざまな点に配慮しながら進めていました。

民俗探訪会は、博物館と民俗調査会に参加する市民との協働の事業として定着しており、「通常の史跡巡りではなかなか行かない、普通は気がつきにくいものの地域にとっては重要で、博物館や地元の人が案内するから分かること」を重視しています。今回も、例えば国史跡の勝坂遺跡に行くものの、主な見学地としては遺跡の段丘下の有鹿神社と湧水というように、民俗探訪会らしい視点で実施しており、実際にそうした内容が好評で今後ともこの視点を大事にしていきたいと考えています。ご希望の方のご参加をお待ちしております。また、民俗調査会の活動にご関心を持たれ、一緒にやってみたいと思われた方も随時入会ができますので、博物館までお問い合わせください。

*これまでの民俗探訪会については、いずれも「ボランティアの窓」に記事を掲載しています(民俗担当 加藤隆志)。

恒例の「民俗探訪会」を上鶴間地区で実施しました(平成27年5月)

今回も担当学芸員である加藤がポイントごとに説明するとともに、特に地元在住で文化財保護課の文化財普及員も務めている調査会の会員も各所でさまざまなお話しをしました。また、全体で40名以上が歩くために、調査会会員はコースの誘導や車への注意を呼びかけるなど、安全で楽しめる探訪会になるように充分配慮しながら進めていました。

民俗探訪会は、博物館と民俗調査会に参加する市民との協働の事業として定着しており、「通常の史跡巡りではなかなか行かない、普通は気がつきにくいものの地域にとっては重要で、博物館や地元の人が案内するから分かること」を重視しながら実施しています。今回も、普段、散歩などでよく歩いている所だが説明されたことは全く知らなかった、ここに神社があるのはわかっていたが行ったことがなかったので案内してもらって良かったなどの声をいただきました。民俗探訪会ではこうした内容がいつも好評で、今後ともこの視点を大事にして実施していきたいと考えています。ご希望の方のご参加をお待ちしております。また、民俗調査会の活動にご関心を持たれ、一緒にやってみたいと思われた方も随時入会ができますので、博物館までお問い合わせください。

*これまでの民俗探訪会については、いずれも「ボランティアの窓」に記事を掲載しています(民俗担当 加藤隆志)。