博物館の窓

厚木市七沢の鐘ヶ嶽周辺には、七沢石と呼ばれる石材の石切場の跡が残っています。七沢石は岩石の種類としては火山礫凝灰岩に分類されます。火山礫凝灰岩は凝灰岩のなかまで、含まれている粒子の大きさが2ミリから6.4センチのものをいいます。含まれている粒子のほとんどのものは火山岩、つまり、溶岩の破片です。鐘ヶ嶽の麓にも、七沢石で造られた石造物が多く見られます。ここではいくつかの石切場の跡の様子を紹介します。

鐘ヶ嶽登山道の途中にある石切場跡

登山道の入口の石段を登ると、七沢石でできた鳥居が出迎えてくれます。石段も七沢石でできています。登山道脇には七沢石でできた多くの石造物を見ることができます。七沢石を近くで見ると火山岩の破片が集まってできていることがよくわかります。尾根伝いの登山道の脇に石切場の跡があり、クサビの跡が残っている石も見られます。

半谷石切場跡

半谷石切場跡は鐘ヶ嶽北東側の中腹の林道沿いにあります。近くには石碑も立っています。クサビの跡が残っている石も見られます。

大平石切場跡

大平石切場跡は鐘ヶ嶽南麓にあります。ここは正確には石切り場ではなく、石の加工場の跡、もしくは、斜面の上の方にある石切場から切り出した石を運び出すための起点となっていた場所かもしれません。石を切り出せるような崖はありません。クサビの跡が残っている石が見られます。現在の道は、砂防堰堤工事のため川から離れたところを通っていますが、かつてはもっと川に近いところを通っていました。旧道沿いには大平石切場の石碑が立っています。

(地質担当学芸員 河尻)

ミニ企画展「石のステンドグラス~岩石の顕微鏡写真展~」人気投票結果

6月13日(土)~6月28日(日)にミニ企画展「石のステンドグラス~岩石の顕微鏡写真展~」を開催しました。模様や色のきれいな岩石の顕微鏡写真や相模川の川原の石の顕微鏡写真を94枚展示しました。 展示期間中に展示写真の人気投票を実施したところ、多くの方に投票していただきました。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

人気投票の結果、10位までに入った写真ついてここで紹介いたします。なお、投票総数は361票でした。

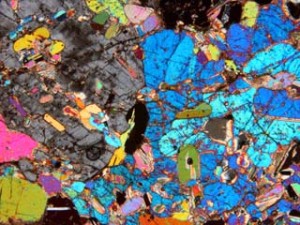

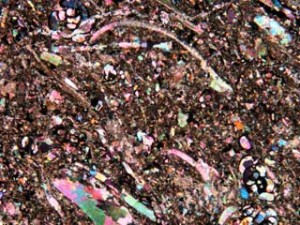

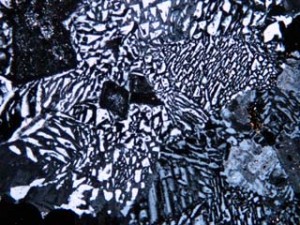

第1位 No.34 カンラン岩 北海道様似町 得票数64

ポスターやチラシの表紙に使った写真です。予想通りの1位獲得ですが、2位との差は8票。思ったほど差がつきませんでした。

2位以下はどの写真が票を集めるのかまったく予想がつきませんでした。

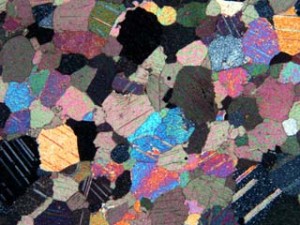

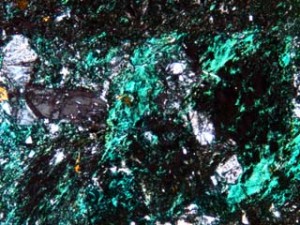

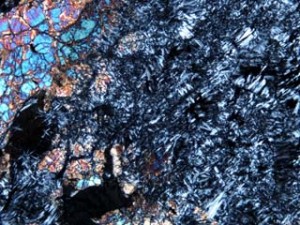

第2位 No.59 スカルン 岡山県高梁市 得票数56

3位に大差をつけての2位獲得です。

3位以下は大混戦となりました。

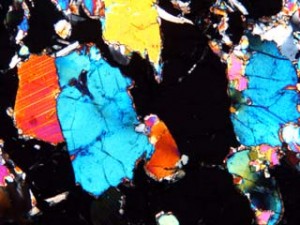

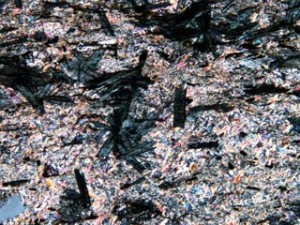

第3位 No.20 結晶質石灰岩(大理石)イタリア 得票数25

4位との差は4票。何とか3位に滑り込むことができました。

4位には同票で2つの写真が並びました。

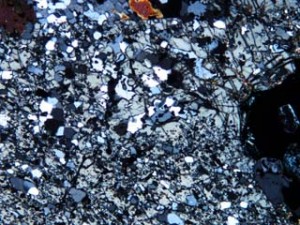

第4位 No.2 エクロジャイト 愛媛県東赤石山 得票数21

7位と8位は僅差でした。

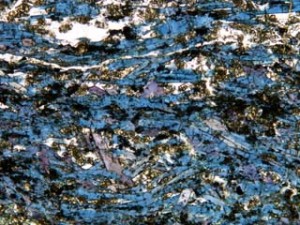

第7位 No.62 片麻岩中のジルコン 韓国忠青北道 得票数11

同票で2枚の写真が8位となりました。

10位には同票で3枚の写真が並びました。文象斑岩と藍閃石片岩はもっと上位に来ると予想していましたが、意外な結果となりました。文象斑岩は、模様は面白いのですが白黒、藍閃石片岩は青ないし紫の単色なので、カラフルな岩石と比べると少し地味だったのでしょうか。

ここでは紹介しませんが、10位以下は1表ずつの差でした。残念ながら1票も入らなかった写真も37枚ありました。

やはり、カラフルな写真が上位に来ました。色がきれいでも単色のものは、あまり票が集まりませんでした。その中で、相模川の川原の石の含セラドン石火山礫凝灰岩は大健闘といえるでしょう。

(地質担当学芸員 河尻)

厚木市七沢の地質2(平成27年度5月)

前回の地質の窓(平成15年2月)で、厚木市七沢で見られる丹沢山地をつくっている凝灰岩のなかまについて紹介しました。今回はその続きです。

丹沢山地をつくっている凝灰岩や火山岩のなかまは、まとめて丹沢層群と呼ばれています。丹沢層群の北東側に愛川層群と呼ばれる地層群が分布しています。愛川層群は海底火山噴火によってできた凝灰岩のなかまや陸地から運ばれた砂礫が固まってできた砂岩および礫岩からなる地層群です。丹沢山地周辺部をつくっています。

七沢から清川村役場のあたりを通り、宮ヶ瀬湖へと谷が続いています。県道64号線が通っている谷です。この谷は、丹沢層群と愛川層群と呼ばれる地層の境界断層です。この断層は青野原-煤ヶ谷線とか牧馬-煤ヶ谷構造線と呼ばれています。

中央の谷のあたりが断層(青野原-煤ヶ谷線)です。

七沢付近の凝灰岩のなかまにはタマネギ状風化がたくさん見られます。大小さまざまな大きさの“タマネギ”が見られます。タマネギ状風化は、まず、岩石がサイコロのような立方体やレンガのような直方体に割れるところから始まります。その割れ目から少しずつ雨水がしみ込んで、表面から順に風化していき、タマネギのように“皮”が何枚も重なったような割れ目が入ります。“タマネギ”の中心部分は風化が進んでいない部分です。同じ場所に露出している岩石でも、割れ目の入り方や風化のしやすさの違いなどにより、タマネギ状風化が見られたり、見られなかったりします。

タマネギ状風化。

写真上部にはタマネギ状風化が見られますが下部には見られません。

丹沢山地の凝灰岩のなかまの中には、沸石と呼ばれる鉱物が含まれていることがあります。沸石には菱沸石、輝沸石、方沸石、ソーダ沸石など多くの種類があります。多くのものは顕微鏡で見ないと判別できないくらい小さな結晶ですが、七沢付近ではごくまれに肉眼で見ることができる大きさのものが含まれていることがあります。肉眼で見えるといっても2~3mm程度の大きさです。丹沢山地の沸石は、岩石の隙間に鉱物の成分を溶かし込んだ熱水がしみ込んで、それが冷えて結晶ができたものです。

中央の牙のような形をした鉱物は方解石と思われます。大きさ約2 mm。周囲の四角い鉱物は菱沸石です。

こちらは菱沸石とは異なる別の種類の沸石です。輝沸石かもしれません。大きさ、左の結晶:約3 mm、右の結晶が約2 mmです。

(地質担当学芸員 河尻)