常設展示

自然・歴史展示室

1.台地の生い立ち

相模原台地の誕生

相模原台地が誕生したのは約10万年前から1万年前までの間です。

この時代は気温が今より約6~8度も低い氷期がたびたび訪れました。

この時代を代表する大型哺乳類の一つにマンモスがあげられます。

マンモスは約4万年前以降にシベリアから渡って来て、北海道を中心に生息しましたが、約1万年前に絶滅してしまいました。 このコーナーでは、相模原台地が誕生した時代を象徴する古生物として、アラスカ産マンモスの頭骨化石の実物を展示しています。

日本列島の成り立ちと相模原

ここでは、相模原が生きている地球の一部であることを説明するとともに、台地の基盤となる地層についても触れています。神奈川県は、フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込む周辺部にあります。

海洋プレートが太平洋側の海溝で日本列島の下に沈み込んでいるため、相模原周辺では地震や火山活動が周期的に起こります。

相模原台地の基盤となる地層は、小仏・相模湖層群、中津層群です。小仏層群と相模湖層群は、1億2,000~2,400万年前の時代の海溝付近にたまった堆積物が陸地側に押上げられてできた、神奈川県で最も古い地層です。

中津層群は、約250~150万年前の海に堆積した、あまり固まっていない岩石の地層です。この地層は浅海性、暖流系の貝化石を多く含むので、このころ相模原は暖流の流れ込む浅い海であったことが分かります。また軽石を挟むことは、近くでの火山活動を示します。

相模原台地の10万年

ここでは、相模原台地が扇状地性の河成段丘であること、段丘地形が地球規模での環境変動によって形づくられてきたことを説明しています。相模原台地は、約10万年前以降に相模川が山間部から平野部に出たところにつくられた、大きな扇状地が段丘化したものです。この時代は寒くて氷河の広がる長い「氷期」と、暖かく短い「間氷期」とが繰り返しやってきた氷河時代です。河成段丘は地球規模での気候変動に基づく海面変化、山から出る砂れきの量と流量の変化、浸食と堆積の繰り返し、それに地殻変動による地盤の隆起等によってできました。かつての河原は相模川流路の移動により次々と段丘となり、その上に箱根山や富士山の火山灰が厚く積もり、火山灰の台地となりました。相模原台地の段丘は、高い方から相模原段丘・中津原段丘・田名原段丘・陽原段丘に大きく分けられます。

相模原台地と火山

ここでは、相模原台地が厚い関東ローム層(赤土)におおわれていることを説明するとともに、台地が形成される時期の火山にまつわる現象や、火山灰の供給源について説明しています。相模原台地には、関東ローム層と呼ばれる火山灰層が見られます。これは、富士山や箱根山から噴出した火山灰が西風により飛ばされてきて、段丘化した台地の上に降り積もったものです。火山灰層の下に見られる段丘砂れき層は、かつてそこに相模川が流れていた証拠です。段丘面とその砂れき層が高いほど河原であった時代が古く、火山灰層もより厚くなっています。関東ローム層の中には、遠くの火山から飛んできた火山灰も薄く挟まれており、地層を知るカギとなります。相模原台地の火山灰層中には、箱根山で発生した火砕流の堆積物や、富士山で発生した泥流の堆積物も見られます。

2.郷土の歴史

原始の人々

旧石器時代は氷河期に当り、人々は大陸からマンモスやオオツノジカなどの大型動物を求めてやってきました。

旧石器時代の人々は、相模原台地のなかでも古い時期につくられた上段の相模原面を中心に活動していました。しかし、近年では平成9年に発見され国指定史跡となった田名向原遺跡をはじめ、中段の田名原面でも遺跡が発見されています。 旧石器時代の相模原台地は、気温が低く、現在の北海道のような気候だったようです。 地球の温暖化は、日本列島に縄文文化と呼ばれる新たな文化をはぐくみました。縄文時代の人々は、食料を狩猟や採取によって得ることでくらしていました。

原始の芸術

勝坂式土器など、中期の土器や土偶などを展示

縄文土器は、ホームメイドで、祖母から孫娘へと製作法が伝えられたと考えられています。縄文時代は1万年以上も長く続き、各地に様々な特徴ある文化が栄え、そして衰退しました。相模原では今から4,500年ほど前の時代が最も栄えました。

村の移り変わり

当麻谷原古墳群などの出土品の展示,矢掛・久保遺跡などの出土品の展示,北条氏文書のレプリカなどの展示

弥生時代の終りから古墳時代にかけて、それまで絶えて人影のみえなかった相模原に、人々は再びやって来ました。古墳時代の後期には、境川や相模川のほとりに村がいくつもでき、古墳も造られるようになりました。奈良や京都に都が定められたころ、相模原の村は河川沿いの各地に広がり、都との関係や仏教文化の影響を受けた様々な文化遺産が出土しています。 武士が政治の中心となった時代、相模原の各地の村々も武士の支配下に置かれ、各地に城跡などの伝承が残されています。 戦国時代には、無量光寺が位置する当麻に関所が置かれ、北条氏の交通の拠点として重要視されていました。

仏教遺産

一遍上人像などの展示

相模原には、鎌倉時代の末に開かれた無量光寺をはじめ、各地に伝統ある寺社があります。また、室町時代以降は村々の支配層にも仏教は広まり、各地に仏塔が残されています。

3.くらしの姿

家の仕事

かつての相模原では、おおむね畑作や養蚕等を中心とした農業に基盤を置いて生活が営まれてきました。農業をはじめ、生活のさまざまな側面に用いられた多くの道具類は、今も農家の物置や納屋などに納められています。このような物置や納屋を覗くと実にさまざまなものが置かれていますが、よく見てみると、道具の収納の仕方にはその家の仕事の様子や歴史など、生活のあり方が反映されているのがわかります。

地域と農具

ヘラグワ・クルリボウを展示

農具は、同じように見えても使われる場所や家によって少しずつ形や使われている木の種類などが違っていることがあります。市域はもちろんのこと、周辺の地域で使われてきたものと比べてみるとその違いが一層はっきりしますが、こうした形や材料の違いなどは、地域の農具のあり方を考えていく上で欠かせない視点と言えます。

技術と農具

飼育道具などを展示

養蚕は蚕を種(卵)から育てて繭を作らせ、その繭や生糸を売るもので、農家にとって重要な収入源となっていました。相模原では江戸時代には既に養蚕が行われていたことを示す記録があり、その後も生糸の輸出が盛んであった時期を中心に盛んに各家で蚕が飼われていました。

蚕は餌とする桑の葉を食べて次第に大きくなっていきますが、蚕を飼う季節によって桑の葉の取り方が異なったりするほか、その成長に合わせてやらなくてはならないいくつかの作業があり、繭を作るまでにはさまざまな道具が用いられました。そして質の良い繭や糸を得るために、養蚕の技術や諸道具にはいくつかの改良や工夫が加えられてきました。

4.人と自然のかかわり

川と人と自然

川は、私たちの暮らしになくてはならない自然環境です。流れを止めるダムや堰(せき)をつくって川の水を利用する一方、堤防によって街や農地を洪水から守ってきました。こうした人間の営みの結果、流れる水の量や水質とともに、川原の環境も大きく変化してきました。

相模川も、流域の急激な人口増加に伴い、大きくその姿を変えようとしています。ここでは、相模川中流の典型的な河原の風景を展示しています。河原に特有の、石ころや砂ばかりの陸地にツルヨシやカワラハハコなどが見られます。かつて、このような環境に見られたカワラノギクも模型で再現しましたが、市内では数カ所のみで見られる程度に減ってしまいました。また、相模川やその流域の様々な水辺に見られる魚や昆虫、鳥、植物の標本も展示しています。

豊かな段丘崖の自然

相模川や道保川、八瀬川、境川に沿ってえんえんと続く段丘崖は、市内で最も自然の豊かな場所でもあります。それは、急斜面のために開発の手が入りにくく、現在ではあまり人も立ち入らないためです。

また、段丘崖の下部には多くの湧き水を確認することができます。湧き水には、きれいな水を好む水生昆虫や魚がすみ、その周りには湿性の植物が生育するなど、ほかの場所とは少し違った生物を見ることができます。 展示では、このような段丘崖の典型的なシラカシ林と、湧き水の様子を忠実に再現しています。また、段丘崖をすみ場所にするタヌキなどのほ乳類や、市街地には見られない山地性の昆虫類の標本も展示しています。

雑木林の自然とそのしくみ

雑木林は人の手によりつくられ、育てられてきた林です。相模原にはもともとシラカシなどの照葉樹の林が広がっていました。人々はこれらの木を伐採し、クヌギやコナラなどの落葉樹を育てて薪や炭の原料に利用し、落ち葉もたい肥をつくるために集められました。このような管理によって明るく保たれた林内には、多くの昆虫や鳥類が生息します。また、落ち葉や動物の死がい、フンなどは、キノコやたくさんの土壌動物によって分解され、植物に栄養分として吸収されます。

しかし現在は、薪や炭を使う人も減ったために林が手入れされることもなくなり、植生はかつてのうっそうとしたシラカシ林へ移り変わろうとしています。 展示では、雑木林を構成するコナラを中心に、林床の様子を再現しています。また、雑木林でよく見られるキノコ類も、模型で紹介しています。

街の中の生き物たち

市街地には土の地面が少なく、植物や動物にとって、必ずしもすみやすい場所とは言えません。しかしこのような場所でも、コンクリートのわずかなすき間や街路樹の根元などにしっかりと根を張って生きている植物や、市街化した環境をたくみに利用して生息する動物たちがいます。中でも、人間とのかかわりにより外国からやってきてすみついた、帰化生物と呼ばれるものの中には、このような環境にすばやく適応して増えた種類が少なくありません。

ここでは、市内に見られる典型的な街路樹と路傍にはえる草、垣根などの景観を再現しました。また、ハシブトガラス、スズメ、ドバトといった市街地にすむ鳥や、庭木とそこにつく虫、路傍にはえるセイヨウタンポポの模型なども展示しています。

5.地域の変貌

旧集落と上溝市場

明治時代から昭和初期にかけて、神奈川県北部や多摩地方では養蚕が盛んに行われ、相模原台地上には広大な桑畑が広がっていました。上溝には、生糸・繭取引きを目的として、1870(明治3)年に市場が開設されました。月6回開かれたこの市には、各地から多数の露店商が集まり、大変なにぎわいを見せていました。大正時代の上溝には、150軒ほどの商店が立ち並ぶに至り、相模原の中心的商業地となっていました。

このコーナーでは、市場町としての上溝の景観や、市の賑わいと商店の様子を再現し、提示しています。また、上溝は市場町とは言え、農家も多くあり、町中の農家のくらしの様子についても合わせて紹介しています。

軍都計画と相模原

昭和10年代を迎えると、東京から比較的近く、畑地や山林の広がる平坦な相模原台地北部には、陸軍関係の施設や工場が次々と建設されました。市域では主に、北部に兵器の製造と教育に関する施設が、南部に陸軍の学校や病院などが建設され、その一部は今日、米軍基地となっています。こうした相次ぐ軍事施設の建設に伴って、相模陸軍造兵廠を中心とした約1,600haに及ぶ区域の区画整理を行い、新しい都市を建設しようという計画が進められました。これが「相模原軍都計画」と呼ばれるもので、当時、全国各地で進められた都市建設計画の中では最大規模のものでした。

このコーナーでは、相模原に建設された軍事施設や、都市建設の状況について提示するとともに、軍関連の施設や工場で働く労働者とその家族のために建設された、「相模原集団住宅(通称、星が丘住宅)」のくらしの様子についても紹介しています。

高度経済成長と相模原

相模原は、1954(昭和29)年に人口約8万人で市制を施行しました。翌年には、工場誘致条例を制定し、工場の誘致に努め、市の北部を中心に次々と工場用地の造成が進みました。こうして、かつての畑や雑木林は、大山工業団地や田名工業団地などに生れ変わりました。さらに、隣接する町田市とともに、1958(昭和33)年に首都圏整備法の市街地開発区域第1号の指定を受けると、市域の都市化は急速に進展しました。1960年代を迎えると、市南部の小田急線沿線を中心に、次々と住宅団地が建設され、首都東京の衛星都市、ベッドタウンとして、加速度的な人口増加が進みました。

このコーナーでは、相模原の工業化・住宅地化の進行に伴う景観変化についての様子を提示するとともに、団地の建設と高度経済成長期に大きく変わった生活用具についても提示しています。

まちの変貌

相模原市は、高度経済成長期以降、内陸工業都市・住宅都市として急速に都市化が進み、台地の上は一面に市街地と化しました。市内には、住宅団地の建設とともに、各駅の周辺部に次々と大規模な小売店が進出するようになりました。特に、市南部の相模大野駅周辺では、1972(昭和47)年以降に進められた区画整理に合わせて、デパートや商業ビルが次々と建設され、市の中心商業地へと大きく姿を変えました。また、1970年代以降は、車中心型の社会を反映して、国道16号沿線などに、コンビニエンスストアーやファミリーレストランの進出が目立つようになりました。

このコーナーでは、商業集積が進む中での景観変化の様子を提示するとともに、首都東京とその周辺への人口や工場の集中に伴う、自然環境の変化についても提示しています。

天文展示室

天文展示室 宇宙とつながる

宇宙を探る

博物館のすぐ向かいにあるJAXA(宇宙航空研究開発機構)では、金星探査機「あかつき」、小惑星探査機「はやぶさ2」、ジオスペース探査衛星「あらせ」、水星磁気圏探査機「みお」など、宇宙に関する研究が行われ、さまざまな成果を挙げています。

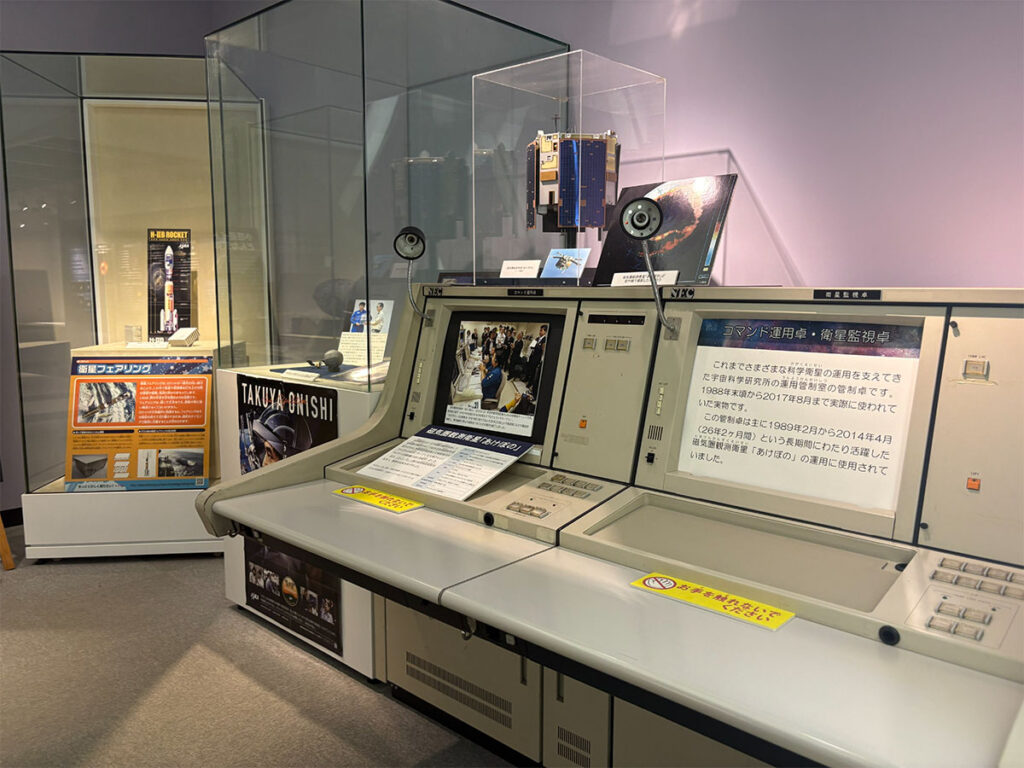

JAXAの協力により小惑星探査機「はやぶさ」に搭載されたマイクロ波イオンエンジ「μ10」の実物大模型及びその耐久試験に実際に使用されたカーボングリッドや平成29年8月まで実際に使用されていた管制室の机などを展示してあります。

コスミックシアター

私たちはなぜ宇宙に魅せられるのでしょう? 大型マルチモニターに映し出される映像を体感してみて下さい。きっとその答えが見つかることでしょう。

コスミックラボ

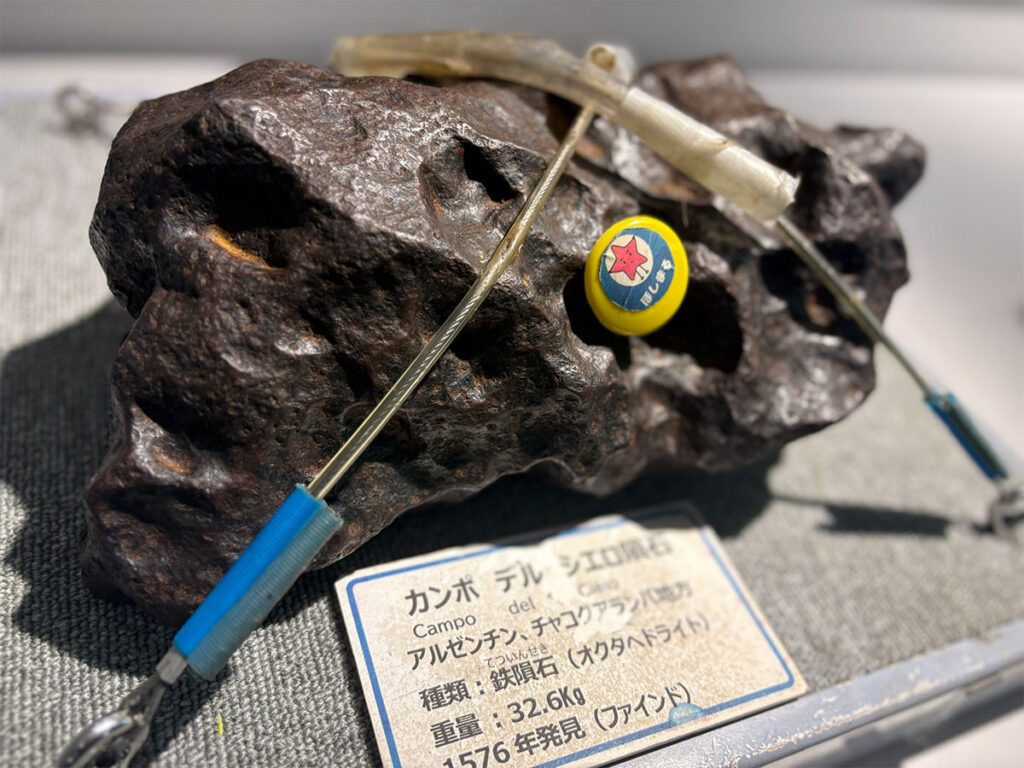

隕石の薄片標本の偏光顕微鏡での観察や、小惑星イトカワと隕石や岩石とを比較して太陽系誕生の謎にせまります。 壮大な太陽系の旅の果てに地球までたどり着いたことを想像しながら、本物の隕石に触れて、宇宙とのつながりを感じ取ってください。

8分19秒の彼方から

地球から約1億5000万キロメートル離れたところにある太陽。その光は8分19秒かけて地球に届きます。 博物館の屋上に設置する太陽望遠鏡で撮影した黒点やプロミネンス、フレアなどの太陽の活動の様子をライブ映像で大型の円形テーブルスクリーンに映し出します。

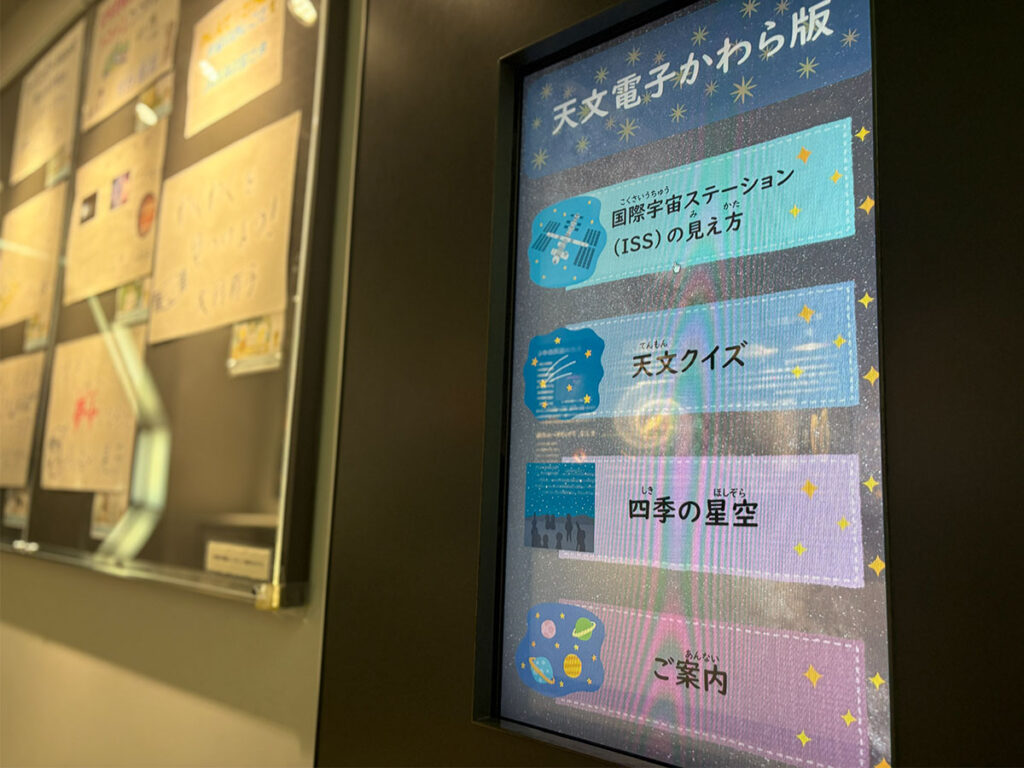

天文かわら版

四季の星座、年間の天文現象などのほか天文宇宙に係わる最新情報をタッチパネル式液晶モニターでお知らせします。